Osaka,Japan Traditional Fishing Game Herabuna

へらぶな釣り教室 in 大阪

目 次

プロローグ

へらぶな釣りを始める

へらぶな釣りとは

へらぶな釣りの魅力

へらぶなの釣り方

釣り場所

へらぶな釣りの道具

仕掛けの作り方

へらぶな釣り池へ出掛ける

浮きとおもり(シズ)の調整

水深の測り方(とこの測り方)

釣り始める

実際の釣り方

ジャミ・アタリとへらぶなのアタリ

釣れないのは何故

[少し発展系]

針の結び方

2本針

ねり餌について

とこ釣りと餌の調整(うわずり対策)

浮きの止め方

【うどんのとこ釣り】

うどんのとこ釣り(両うどんの底釣り)釣り方概要

場所

季節

竿

仕掛け

浮き

うどんの作り方

竿の振り方

とこの取り方(浮き下の調整)

実際の釣り

季節による変化

ジャミ対策

餌打ち間隔(レンジの調整)

浮き調整(シズ調整)

うどん転がし(さそい)

釣れない原因

へらぶな釣りのステージ

へらぶなのアタリ

アタリの種類

釣り池(釣り堀)へ行って、へらぶなを釣ろう、

抜群におもしろい!! 大阪市内から電車で30分。

ここはヘラブナ釣りを誰でも始められるように、詳細に説明した

ヘラブナ釣り教室のサイトだ。読むだけでどんな初心者でも

ヘラブナ釣りを始められるぞ!

始める時期は春先~初夏(猛暑は避けよう)、10月から冬にかけてもいい。

一番いいのはゴールデンウィークの頃だ。一番良く釣れる。

最初から全然釣れないといやになっちゃう、

最初だけでも釣れる時期から始めよう。

釣り池(釣り堀)でふなを釣る「ヘラブナ釣り」。海や川ではなくて、 誰でも安全に、しかも簡単に釣りが楽しめる。 餌はうどんやねり餌で、ミミズとか生きた餌は使わない。 30㎝ぐらいの大きなふなを釣るので、結構引きも強くて、 釣りの醍醐味も楽しめる。 道具は3mほどの軽い竿と簡単な仕掛けだけ。 費用もかからず親子・カップルでも楽しめる。

どんな釣りでどうやって釣るのかは、 知り合いでもいなければなかなか手を出せないもの。 でもこのサイトを見てふな(鮒)を釣る事に興味を持たれた人、 自分もやってみたい人は是非このサイトを参考に始めてみて。 懇切丁寧に書いた。

釣りは「ふなに始まり、ふなに終わる」とよく言われる。 子どもの頃、近所の川や池で小ぶな釣りで釣りを知って、 長じては海釣り・渓流釣り・鮎釣りとやってみる、 しかし最終的にはへらぶな釣りを知って、その奥深さ、 おもしろさの虜(とりこ)になってしまう・・・というぐらいの 意味だろう。

ヘラブナ釣りはとても面白い。簡単な道具でお金もあまりかからない。

やり方が分かれば簡単だが、奥がとても深くて飽きない趣味だ。

お金や体力は使わないが、頭を使って楽しむ釣りだ。

毎週のように一人で池に行ってはこの釣りだけを、

何十年も続けている人はいっぱいいる。

とても繊細な釣りで、論理的思考が必要だ、

技術を高める奥深さがある釣りだ。

どこがそんなに面白いのか、 このサイトをじっくり読んでもらえれば、幾らか分かるだろう。 そして一度でも理論的なこの釣りでふなを釣る事が出来れば、 その面白さ、喜びの大きさはすぐに分かるだろう。 面白くなければ、毎週2日、3日と池に通っては それを何十年も続ける人なんていないはず。

この釣りはあまり道具を使わない。

なので海釣りのように釣り具メーカなどの産業には向かない。

そのためテレビの釣り番組ではスポンサが無くて、

放送などはほとんどされていない。

でもどの釣りよりもこのへらぶな釣りは、間違いなく面白い。

近畿にはこんなに面白い、文化といえる釣りがあるのだから、

大阪やその周辺に住む人は是非この世界に入って欲しい。

スマホの仮想空間なんかより、現実世界の釣りが格段におもしろい。 魚が針に掛かって水中に引き込まれる手ごたえは 狩猟本能に響く何かがあるのかも知れない。 獲物を得る喜びを感じられるのは、釣りだけだろう。 魚がかかった時の手応えは最高にいい、忘れられない。

海では大きな魚が釣れるので喜びも大きいだろう。 しかし装備や舟の準備やらが大がかりでお金もかかる(1回数万円)。 釣れる釣れないは魚の事情で運しだいだ。

へらぶな釣りは釣り池で楽しめる。 小さな池にたくさんのへらぶなが飼われているので、 春から秋ぐらいの間だと釣れない事はまずない。 だけどほかの釣りのように、魚がたまたまやって来て 餌を食べてくれるのをぼけーっと待って、 あー!釣れたとういそんな単純な釣りではない。 頭は回転しっぱなし、1時間なんてあっという間に過ぎる。

濁った池の水底にいるへらぶなを、 浮きの動きだけで魚の寄りの雰囲気を察知し、 へらぶなが餌を吸い込む瞬間の小さい浮きの動きを狙いすまして 釣り上げる。とても確信的な釣りなのだ。

とてもち密で論理的な思考力も使う。 自分なりの技術をどんどん高めていく趣味になる。 何十年やっていても興味の尽きない釣りだ。

子どもでも始められるし、奥の深い釣りなので、 大人になってからもおもしろさはずっと続く。 老人になっても釣り池に通っている人はたくさんいる。 (ただし大阪の釣り方に限る、後述) 頭も使う、手先も使うので、特に理科や数学が好きな子どもには、 もってこいの教育材料にもなる。 一生楽しめる高等でいい趣味だ。

へらぶな釣りを始める

ここでは、ヘラブナ釣りを誰でも、自分だけで始められるように、 その「始め方」を詳しく解説した。所々に図や映像も入れた。 特に大阪近辺を舞台に解説していく。(大阪近辺と関東では 「へらぶな釣り」が全く異なる)。

へらぶな釣りは道具も簡単でお金もかからず、餌もねり餌やうどんだ。 魚を手で触れなくてもいい。 やり方さえ分かれば、誰でも簡単に始められる。

荒っぽく説明すると、竿4000円、竿掛け2000円、糸800円、 ハリス糸800円、針300円、おもり300円、浮き800円、餌1500円(5回分)、 釣り池料金2000円(1日)、あと帽子とサングラス。 筆者は小学生の時にお年玉で買った竿や道具箱は今でも使っている。

最近はどこを見てもスマホばかり、指先1つで色んな事が楽しめる。

一方で、現実世界では面倒な事が多い。特に釣りはそうだ。

細かい道具や仕掛けやら。しかし面倒な事が多い分、

達成感がとても大きい。仮想空間のゲームとは比較にならないぐらい、

複雑だが興味深いものだ。

手先もよく使う、自分なりの工夫もよくするようになる、 魚との駆け引きで頭は一日回転しっぱなし。 場合によっては道具の一部を自作したりもする。 安全で子どもの教育

には持って来いの材料だ。 じっくり物事に取り組む性格の子どもには、是非やらせてみるといい。 たった一人でも楽しめる、もちろん友達と一緒でも楽しめる。 子どもの人生に良い影響を、確実に与えるだろう。 人生を通してずっと楽しめる高等な趣味だ。 しかもお金を浪費する事も無い。

へらぶな釣りは複数人でも楽しめるが、たった一人で一日とおして

誰とも交流しなくても、自分一人の世界ですごく楽しめる。

特にここで紹介している大阪のへらぶな釣りは

人とべちゃくちゃしゃべりながらする釣りではなく、

むしろじっくり一人の世界で浮きを見つめてする釣りだ。

人とのつきあいが煩わしい人には絶対おすすめ。

日常生活のストレス解消にもとても良い。

一人で遊ぶのが好きな人には絶対に良いアイテムだ。

人との交流や会話が苦手な人(引きこもりの人・吃音症など)には是非

広い自然環境で一日ゆったり釣りを楽しんでほしい。

発達障害や学習障害などの人にも良い影響があるかも知れない。

技術が向上すれば大きな自信にもなっていく。

自分でゆっくり深く考える事の多い釣りであり、

釣れた時の喜びをすごく実感できる。

魚を極力傷つけない釣りなので、命の大切さも学べる。

しかも釣りとは言え簡単な道具だけで移動も電車だけで

釣り場へすぐにゆける。色んな人に試してもらいたい。

へらぶな釣りとは

「へらぶな」は釣るために、 大阪で人工交配で作られた大型の鮒(フナ)だ。 釣ってはすぐに放す、釣るという行為だけの楽しみ。

あまり貪欲な魚でないので、釣るためのテクニックがいくらか必要だ。 魚が餌を食べるのをボケーっと待っているような、 偶発的な釣りではない。 たくさん飼われている池で、試行錯誤して釣り上げるという楽しみ方。 特にウキの動きを見て釣り上げるのが、最高におもしろい。 浮きの動きを見るだけで、 ふなが餌に近づいてきたのも手に取るように分かるようになる。

釣るための技術を、試行錯誤するのが楽しみの目的で、 「大きいのが釣れた」とか、「何匹釣れた」というのは、 単なる結果で、決して目的ではない。 「釣れた」事が目的ではなくて、「どうやって」釣れたが目的の釣りだ。 だって釣り池には数千匹もへらぶなが飼われている。 釣れて当たり前。「釣れた」が嬉しいのは最初だけ。

自分の考え通りに釣れた事が最高のおもしろさで、

大きな喜びになっていく。

この点が他の釣りとはまったく違う点だ。

やってみると実感できると思うが、

自分の考えとおりで釣れた喜びは非常に大きく、

満足感が得られる。世界でもこんな釣りは他にない。

試行錯誤がずっと続く釣りで、仕事を引退したら

毎日でも池に通って釣りをしたいぐらいおもしろい。

何故そんなに楽しいのか、何がそんなに魅力的なのか、

自分一人で始めるにはどうすれば良いのか、

費用はどれぐらいかかるのか・・・

ここでその楽しさを、出来るだけたくさんの人に知ってもらって、

是非この「へらぶな釣り」を人生の楽しみにしてもらいたい。

そのためにこのサイトは読んでもらうだけで、

自分一人でも

へらぶな釣りを始められるように作ったつもりだ。

大阪の「へらぶな釣り」は文化だ。

大阪にだけあるこの文化を是非絶やさず、

新しい人にも継承していってもらいたい。

へらぶな釣りの魅力

へらぶなを釣っている人は、それを食べるために釣りをしていない。 釣れればその場ですぐに逃がしている。 1日釣って数匹、釣り池では数匹~20匹ぐらいは釣れる。 大きさは20cmから40cmぐらいで魚の引きは結構強い。

へらぶな釣りが他の釣りと大きく違う点がある。 それは「確信的な釣り」だという事。 適当で偶然に釣れる釣りではない。

人が知恵を絞って魚をおびき寄せる。 見えない水中を、ウキの動きを通して想像する。 魚が餌の周りに寄っているな、小魚か大きなふなか、 餌を食べた瞬間がウキに現れる、 「食った!」と確信した刹那、竿を立てる、 魚特有の逃げる動きが竿を曲げ手に伝わる。 次の映像はウキの小さい動きでふなを釣った映像だ。

初めてだと分からないかも知れないが、 「あー、ふなが寄って来たなー」と分かるようなウキの動きのあとに、 カチッと浮きがほんの少し沈む、ふなが餌を食べた瞬間だ。 これをアタリと呼んでいる、 このきれいなアタリに合わせて素早くパッと竿をあげる、 手ごたえを感じて釣れた時は最高に気持ちがいい。 「ふなを釣り上げる映像」 (ブラウザの「戻る」ボタン(上の左向き矢印) でこのページに戻れる)

こうやって釣り上げた時の嬉しさは、とても複雑な嬉しさだが、 一度味わうともうやめられなくなる。しかも上記の映像は、 手作りの仕掛け・ウキ・餌で釣ってる。 自分の作った物で見事に釣れた喜びも、この釣りの大きな魅力だ。 それぞれの作り方は簡単でこのサイトに全部詳しく解説している。

ほかの釣りと一見同じようだが、一番違う所は浮きを微細によーく見て 釣るという所。 とても小さい反応だが、ふなが餌を食べた瞬間がウキにきれいなアタリとなって 現れる。それをじっと狙いすましていて、これだという瞬間に竿を上げる。 これが確信的な釣りということだ。 これはへらぶな釣りでしか味わえない。 作為的にへらぶなが餌を食べるように持っていって (食いアタリを出す技術)、 それから微妙なウキの動きを通して、水中の魚の様子を読み解く (へらぶなの食いアタリを見極める技術)。 水面に立ったウキは水中の様子をたくさん伝えてくる。 そのたくさんの情報を読み解いて、ふなが餌を食べた瞬間を狙う。 これらの技(わざ)が抜群におもしろい (釣るための技術を極める面白さ)。

ウキの動きをどう読み解くかは、人それぞれの想像と勘と経験なのだ。 四季や天候、場所、餌などの条件によって、また池の違いによって、 ウキの動きは色々変化する。 経験を積むことで、色々な浮きの動きを理解できるようになる。 自分の情報分析がピタリと合って、へらぶなが釣れた喜びは大きい。

ちょっと難しそうと感じただろうか。なるべくそのあたりの情報も、 詳しく書いていくので大丈夫。少しやってみると、 自分独自の考えも出てきて、 ウキの動きで水中の事が手に取るように分ってくる。 そうなるともう最高におもしろさを感じてくるだろう。 たとえ少ししか釣れなくても、 ウキの動きを見ているだけで楽しくて、 一日があっという間に過ぎてしまう。

このサイトの表題「大阪の」とあるのは、 大阪・奈良・京都・滋賀などのへらぶな釣りでは、 池の底に正確に餌を着けてふなを釣る 「とこ釣り(床釣り)」 という釣り方をやっている。 池底に餌を着けて釣るのは、 浮きの動きを読んで釣る釣り方だ。 上述の映像「ふなを釣り上げる映像」では、 浮きが数mm、鋭い動きで沈んだが、 あのような浮きの動きが出るように色々調整して釣る。

大阪でやっているこのとこ釣りは、 へらぶなの捕食動作を浮きの動きで楽しむ事が釣りの目的になっている。 たくさん釣るのが目的ではない。 そもそも釣り池にはたくさんへらぶなが飼われている、 そんな場所でバカバカ釣る遊びなんてまったく意味が無い、。 へらぶなの釣り池とは浮きの微妙なアタリを楽しむ場所であって 魚をたくさん釣る場所ではない。

実は釣り池ではへらぶなは厳冬期以外では、

底ではなくて水面近くや中間層にはたくさんいる。

そんな所にいるふなを釣るのはとても簡単で、

ふなが餌を食えば浮きは数cmズボッと沈む。

微妙なウキの動きを楽しむ釣りではない。

まき餌で魚をいっぱい集め、

数を釣るだけの子どものお遊びになる。金魚すくいより単純。

実際初めてへらぶな釣りをする子どもでも日に数十匹は釣る。

大阪の釣り池ではこんな単純な数釣りをする人はほとんどいない。

大人がやるには単純すぎてすぐに飽きてしまう。

ネットで「へらぶな釣りはつまらない」とあるのはこのせい。

大阪の釣り池ではこんな単純な釣りをするためにあるのではないから、

こういう釣り方はほとんどの釣り池では禁止されている。

本当のへらぶな釣りはもっと高等な大人の趣味だ。

魚が餌を食べた瞬間の浮きに現れるアタリに合わせて

竿をサッと上げる、空振りも多いが、もしふなが掛かったら

竿がぐっと止まって、ぐぐーとしなる、この瞬間がもう最高に気持ちがいい。

これを味わうために、みんな釣り池に通っている。

このような浮きに現れるアタリを楽しむためだけに

「へらぶな」という魚が存在している。

これはヘラブナという魚だからこそ。

コイやマブナでは経験できない。

へらぶなは貪欲な魚ではない、池の底で餌を食べる時はかなり慎重で

小さくふっと吸い込む事が多い。

大きくウキが動く事もあるが、小さい動きであればあるほど、 釣れた時の感触がまたたまらない。 「アタリを見極めらて釣った!」という喜びだ。 上手になればなるほどこの小さいな浮きの動きを見逃さない。 隣に座って浮きを見ていた人が 「あれ、今、浮き動いたの?」っていうぐらいのアタリで釣れれば、 上級者としての満足度は最高だろう。

自分の読み通りのウキの動きでへらぶなが掛かったときの感動を 是非、味わってほしい。へらぶな釣りはそういう釣りだ。 こんなに面白い経験はほかでは絶対にできない。 釣りなんだけど、いわゆるお魚釣りとはちょっと次元が異なる。 これがゲーム・フィッシングの面白さだ。 それが大阪市内から電車に乗ってすぐの所で楽しめるのだ。 是非へらぶな釣りの世界に入ってみよう。

|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

どうでもいい事だが、関東でもへらぶなを使った池釣りはやっている。 管理釣り場(釣り堀やダム)とか言うらしい。 底で釣るんじゃなくて水面近辺で釣っている。 大量にヘラブナを池に放って、 餌会社が作った色んな餌を 大量にばらまいて、まき餌で魚をいっぱい集めて釣る方法。 微妙な浮きの動きを読む釣りではなくて浮きがズボッと沈めば 適当にパッと上げてどんどん釣り上げる。 餌会社が作り上げた、広く大衆向けの単純な釣り遊び。 近畿ではこんな釣りはほとんどしない。 「とにかく数を釣る事」にやっきになる。 そのために餌会社の高価な餌を大量に、 とっかえひっかえして釣るので結構えさ代がかかるみたいだ (関東の人はやっぱお金持ち)。 餌会社はものすごくたくさん何十種類ものへらぶな用餌を販売している。 これを販売するために餌会社が関東で広めた。 近畿の「へらぶな釣り」とは似て非なるもの、まーーったく違うものだ。 餌の種類の多さを見たらもう笑ってしまう。 人口の多い関東でこんなへらぶなの釣り方をやっているので、 雑誌や書籍、ネットやテレビで紹介されているへらぶなの釣りとは ほとんどがこのたぐい。 なので多くの人はそれが「へらぶな釣り」だと思っている。 「へらぶな釣り」は大阪が発祥の釣りで、 近畿圏に住む人はこんなのとは無関係でいい。 近畿の「へらぶな釣り」は文化であり近畿圏だけのもの。 このサイトでは「へらぶな釣り」だけを説明する。

(ヘラブナ釣り つまらない 嫌い の理由)

|

へらぶな釣りでは、道具はそんなに必要ない。リールだ、ルアーだ、

ライフジャケットだ、クーラーボックスだ、そんなの必要ない。

餌も生きているエサじゃないので、

朝早く釣具店で高いエサを仕入れる必要もない。

エサはうどんや、市販の粉餌を水で練った「ねり餌」しか使わないので、

女性でも平気で簡単にできる。

釣れたふなは網ですくい上げて針を外して、その場ですぐに逃がす。 海釣りのように糸に魚がかかった状態で水面から上げるような 事は決してしない(魚がかわいそう)。 針は「かえし」の付いていない「スレ針」を使うのですぐに外せる。 魚を触る事はほぼない。

釣り方を知れば、小学生高学年以上なら楽しめる (筆者は小学3年生からやっている)。 でもその割に「技を極める」釣りでもあるので、 大人になってからも長い人生を通して楽しめる趣味になる。 釣り池には高齢者もたくさん来ている、 現在ではむしろ高齢者の方が多くて、 この先後継する人がいなくなるのではと心配になる。 近畿の若い人は是非このサイトを参考に とても興味深い大阪文化のへらぶな釣りを始めて欲しい。

へらぶなの釣り方

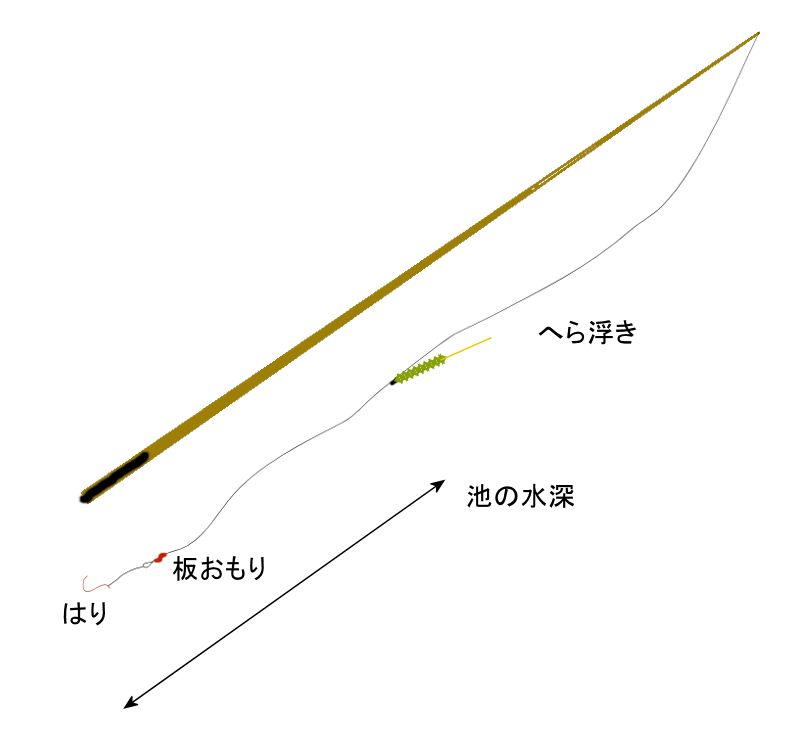

リールは使わない。3~4mぐらいの真っ直ぐな、 しなる竿(へら竿)を使う。 竿と同じぐらいの長さの糸を付けて、その端に針を付ける。 途中に細く長い(20~30cm)独特なウキ(へら浮き)を付ける。 餌は粉を水で練ったねり餌かうどんを小さく刻んだもの、 これだけだ。とても簡単な構成。

へらぶな釣り用の竿(へら竿)は中古で2000円ぐらいから。 カーボン製が主流でとても軽い。竿は片手で操作するが、 女性・子どもでも扱える。 糸や仕掛け・針は2000円程度でそろうだろう。これで1年はゆうに使える。 へら浮きは500円~1000円ほど。 餌は1袋500~1000円で2~3種類を混ぜて使う。 餌は1度買えば、5~8回は使える。 うどんだと1日分50円程度(このサイトのうどん釣りで紹介している)。 ★関東の釣り方は餌をバカバカ投入するので、 1日のエサ代はかなりかかるが、 大阪の釣り方は頭で釣りをするので、そんなに必要としない。

あと「竿掛け」という物が必要。 へらぶな釣りは餌を何度も付ける、 餌を付ける時は両手を使うので、 その間、竿を置く場所になる「竿掛け」という物がどうしても必要だ。 竿掛けは1000円~。 へらぶなを釣ったら引き寄せて網ですくう、この網も必要だが、 大阪の釣り池では両方とも貸してくれる、 最初から絶対に必要という物ではない。関東様式の管理池( 水藻フィッシングセンターなど)では何も貸してくれないので要注意。 500gの魚をすくえる網なら100キンの物で十分(夏になったら売っている)。 中国製ランディングネットなら通販1500円ぐらい。 海釣りで使っていた物があればそれで十分。

仕掛けは竿に糸(テグス)を結んで、途中にへら浮きを付ける。 ウキより下の方にウキがちょうど 立つぐらいのおもり(シズという)を付ける、 一番下に釣り針を付けて完成。 簡単でとてもシンプル。

餌は池に着いてから、 へらぶな用の粉餌に水を入れて、ちょうど良い固さに練る。 それをパチンコ玉ぐらいの大きさにして付ける。 竿を振ってそれを池に入れて、 ウキの動きを見て、引けばさっと竿を立てるとふなが釣れる。

大まか、簡単に概要を記述したが、それぞれに細かい部分があり、 詳細は後述していく。

へらぶな釣りは釣り方を楽しむもので、魚をゲットするものではない。 釣ったへらぶなは優しくすぐに水へ帰す。 その魚がまたすぐに釣れるのか・・・そこまでバカじゃないね。

餌はねり餌なので、池に入れるとそんなに長くはもたない。 30秒~数分おきぐらいで竿を上げて、 竿掛けに置いて、 針に餌を付けてまた振り込む。これの繰り返しが1日続く。 退屈ではない、餌を付けて振り込んだら、じっとウキの動きを見て、 池の底にいる魚の動きを読み解く。 頭は常にフル回転だ。1日はあっという間に過ぎる、 実は釣れない時のほうが時間は早く進む。 高齢者の釣り人は”ボケ防止になる”とよく言う。 のんびりした釣りでない事は確かだ。

自分の釣っている場所にへらぶなをおびき寄せるには、 ある程度の時間間隔で餌を投入する必要がある。 上から餌を撒けば水面に集まるだけで、 これでは釣りは台無しだ。 針に餌を付けて投入し、自分の釣っている池底のポイントに、 正確にふなを集めながら釣っていく。

釣り場所

じゃーどこで釣るのか・・・ズバリ言えば釣り池だ。

へらぶなは釣りをするために人工交配された特別な魚だ。

なので本来は「釣り池」という、

へらぶな釣りをする専用の池で釣って楽しむ。

釣り池はへらぶなを釣る技術を楽しむ所だ。野池やダムだと、

いるかいないか分からない魚を釣るので、釣れた事が喜びになる。

ダムだと大きいふなを釣るのが楽しみになる。

野池、川、ダムでも少しは釣れる。でもそれは人が放流したもので、

自然界に生息しているものではない。ダムや川で釣ったへらぶなでも、

みんなすぐに放している。やっぱり釣るだけのお楽しみ。

釣り池

釣りの技術を楽しむのは、この釣り池での釣りだ。 釣り池にはたくさんふなが飼われているので、釣れて当たり前。 釣れた事よりは、 どうやってふなが釣れたかの「技術的なプロセス」を楽しむ所。 少なくとも「1日で50匹釣った」とはしゃぐ所ではない。

釣り池(関東では釣り堀、管理池)は野池やため池を改造して、 へらぶなを養魚場からたくさん買い入れて、桟橋を作って、 へらぶなを釣るためだけに作られた施設。

昭和の時代は、街の中にまであるぐらい、あちこちにあったが、 釣り人口の減少で、大阪府内では数カ所ぐらいに減った。 一般の人が釣り池を見かける事は、かなりなくなったが、 少しは残っていてへらぶな釣りを楽しんでいる人が結構いる。

有料で1日の釣り料金は一人1500円から2500円。

トイレは通常完備されている。食堂がある所もある。

釣り池は釣り方によって、大きく2つの種類がある。

大阪や奈良・京都では、底に餌を着地させて釣る「とこ釣り」

が規定されている釣り池がほとんど。

関東様式のまき餌釣りの池もいくつかはある。

関東様式の釣りは、底ではなくて水面近くで、

餌をバカバカ放り込んで、撒き餌で釣るお遊び。

簡単に釣れるので子ども向け。子ども向けの釣り堀なのに、

不思議と釣り具類の貸出などはやっていない。

へらぶな釣りは、底で釣るのとそうでないのとでは、 技術も興味も全く異なる、まったく違う釣りと言っていい。 それで池自体で大きく分かれている。 「技術を楽しむ用」の底釣り「とこ釣り」規定の池と、 「まき餌釣り用」の釣り方自由の釣り堀とに。

このサイトでは大阪のへらぶな釣りの紹介なので、

3つのタイプの釣り池を紹介しておく。

いずれも電車の駅から徒歩10分以内。

1)寺口釣り池

:うどんのとこ釣り専用、初心者でも割と簡単に釣れる、

道具は全部貸出し有り、釣り方も教えてくれる。

2)西池

:とこ釣り専用、餌はねり餌かうどん、やや簡単には釣れない。

大きい魚が多い。大きい魚を釣ると賞金券がもらえる。

3)王仁新池

:釣り方自由、とこ釣りもまき餌釣りもどちらでもできる。

中級以上の人はうどん餌でとこ釣りをしている。

この池でうどんで釣るのは結構難しい。

それゆえ中級以上の人には最上級におもしろい釣りができる。

(このサイトの一番下の「うどんのとこ釣り」参照)

へらぶな釣り発祥の大阪では、単純なお魚釣り遊びのために 釣り池があった訳ではない。 底で釣るのはやや難しく数もそんなには釣れないが、 釣る技術の追求がとても面白い。 技術を極めるために、釣り池というものがあるといっていい。 「へらぶな釣り」というのはそういう趣味だ。

細かい事が好きではない、あまり考えずに単純でも釣れればいい、

という人もそれは好きずき。

なので大阪にも餌まきのふな釣り池がある。

水面、水中釣り用の水深が深くて大きな釣り池の

水藻フィッシンセンタだー。

大阪市内からは少し遠く、駅から徒歩で行くのは困難。

単純でもたくさん釣れればいいという人は、

そもそもへらぶな釣りはお勧めじゃない。

コイ釣りの方が断然面白い。

簡単で引きが強く費用もかからないと、いい事づくめ。

まあコイなら大概のどぶ川で大きなのが釣れるが。

へらぶな釣り池はネットで探すとすぐにいくつか見つかるので、 自分の近い所を探すといい。 このサイトでは大阪市内から電車で行ける池を紹介した。 最初は一人で行くのに少し勇気がいるが、 このサイトをよく読んで、一度行って見れば状況も分かる。 最初はできれば土日を避けて平日に行けこう。人が少なくて気が楽だ。 少し慣れてから土日に行けばいい。

釣り池はゲーム性を出すために、「大助(おおすけ)」というものを設定している。 このあと紹介する枚方の「王仁新池」では、 35㎝以上のへらぶなを釣ると大助だ。池の料金で使える金券がもらえる。 釣り池によって、大助の大きさや賞は異なる。

ダム湖

ダム湖では釣りが許可されている所があり、地元愛好家や遊漁組合などが、 へらぶなを購入・放流している所がある。 大きな水域で育った大きなへらぶな(巨べら)がいたりするので、 その大きさと強い引きを楽しめる場所だ。 しかし広大な水域なので魚の密度が低い。 つまりあまり数が釣れない。 初心者には不向き。しかも遊漁料が必要(有料)。 でも野趣もあってとても魅力的ではある。未だに人気が高く、 ダム湖ばっかり通っている人も多い。 強い引きを楽しみたいなら、どぶ川でコイを釣る方がいい。

自然の中で長い竿で巨べらを釣ると、その快感は替え難く、

釣り池などでの釣りは、こまごましていてあほらしく思えてくるだろう。

しかしそれなりの道具が必要で(長い竿や座る台など)、

水際まで降りて行く場所も少ない。

場所が少ないので取り合いになり、泊りで来ている人も多い。

ロープを使って降りなければいけない場所もあり、

危険と隣り合わせのケースもある。

季節によって釣れる場所も変わってくるので、

普段からの観察も必要だろう。

当然、公共交通機関がなく自動車でしかいけない所がほとんど。

釣り池のように、微妙なウキの動きを楽しむという事はない。 太いウキでも、大きくズボッと引くので、それに合わせるだけ。 技術的には単純だ。とこ釣りではなく、水面より2~3mの所で釣る。 タナ(魚がいる深さ)は日ごと、季節ごとで変わっていく。

野池・湖

最近は野池で釣りができる所が本当になくなったので、

あればラッキー。

条件的にはダム湖と同じ。

でも結局は人が放流していないと、

へらぶなは自然界にはいない。

大阪近辺ではもう野池はどこも釣り禁止で場所はない。

野池でもとこ釣りをしている人が多い。

みんなでとこ釣り以外禁止にしている所も多い。

初めて野池に行ったら、

そこで釣っている人に、確認してから始めよう。

底ではないチュー釣りなど始めたら、ケンカ沙汰になる。

川

へらぶなは流れに逆らって、グイグイ泳ぎ回っている魚ではない。 川で釣る場合、流れがとても緩やかか、 淀んでいる部分でないとほぼ釣れない。 ウキも見に難くく釣りにくい。 わざわざ出掛けて行って釣るほどの良い条件の所は少ない。 近所にあって、簡単に通える所があればいい。 魚の数も少なく1日数匹釣れれば嬉しいぐらい。 へらぶなは少ないがマブナは多い、コイやライギョ、 ナマズ、ブラックバスと色々釣れる。 子どもだけで行くのはかなり危険だろう。

--------------------------へらぶなは人が交配改良して作りだした魚なので、 本来は野にはいない。 放流があちこちでされた結果、野池、ダム、 川でもほんの少し釣れる。 北海道にも放流されている(大沼公園で一週間ほど釣った経験がある。 へらぶなはよく釣れたが大きいのは釣れなかった、2000年ごろのお話)。 へらぶなの釣り方で「マブナ」もよく釣れる。 ウキの引きは単純明快で、マブナ釣りでもそれなりに楽しめる。 ナマズや鯉も釣れるので、それなりに楽しい。

へらぶな釣りの道具

とりあえず、大阪の釣り池から始めるとして、必要道具を紹介する。 へらぶな釣りの道具は海釣りがメインの釣具店にはほとんど置いていな。 街の小さい釣具店かへらぶな釣り専門店、ネットで購入しよう。

へらぶな釣りの道具は千差万別、ピンからキリまである。 最初はとにかく安物でいい、面白い!と思えてから、 人の物を見て、いい物を欲するといい。 お金ばかり出して高級道具を求める人もいるが 自作して楽しんでいる人もたくさんいる。

へら竿

竿だけは最初は中古でもいいので、日本メーカ (櫻井釣漁具、シマノ、オリンピック、 ダイワ、がまかつ、リョービ)の 3000円から5000円ぐらいの物(並継ぎ・カーボン製)を購入しよう。 このメーカ製品ならまず間違いない。

柔らかい竿よりは、少し硬めが釣りやすい (通常へら竿には何故か名前が付いている)。 例えば中古で「白眉」(旧オリンピック)、 新品の「陽舟」(ダイワ)など。 「白眉」は中古品で6000円程度、 「陽舟」は新品2024年モデル・10尺で1万円ほど。

長さは10尺ぐらいが良い。 へら竿の長さは尺を使う(10尺=約3m)。 ここで紹介する3つの釣り池(寺口・西池・王仁)のいずれでも ちょうど良く使える。

10尺ぐらいの長さだと、野池やダムでは短くてあまり使えない。 釣り池用になる。長いと扱いが少し面倒なので、最初は10尺ぐらいで 釣り糸の振り込みや、魚を釣った時の竿さばきを身につけるといい。

へら竿は材質によって3種類がある。カーボンロッド(現代の主流)、 グラスロッド(昭和の主流)、 竹竿(工芸品)だ。新品で買える物はカーボンロッドになる。

カーボンロッドが一番軽くて使いやすい。通電性があり感電注意。 竹竿は高価(一桁あがる)でちょっと重い。 竹竿にはふなを釣った時のしなり具合が何とも言えない良さがある。 実用というよりは、感覚的な物になる。 見るだけでもすばらしい物があり、コレクションしている人も多い。

10尺ぐらいの長さの竿なら、古いグラスロッドでもぜんぜん大丈夫。 カーボンロッドよりは少し重い。 振り出し式になっていて、扱いやすい。 安いのが見つかったらそれで十分だ。

新品のカーボンロッドも良いが、やはり高価なので、 最初は中古を求めるのも良い。 中古品が置いてあるお店で、見ながら聞きながら購入するのが 一番たしかだ。 でもお店が近所に無い場合は、通販、 フリマサイトやオークション(検索=「ヘラブナ 竿 10」)でも 購入できる。最近は釣り具店がとても少なくなった。 安物でも使えるが、 中古で5~6000円の日本メーカ製品だと多分一生使える。 しかしフリマやオークションだと送料が1500円~2000円もかかり、 結局1万円近くになりやすい。それなら通販ガバゾンとかで、 新品1万円ぐらいの物が買える(ダイワ「陽舟」)。

(オークションでの注意事項)

商品説明がない物はやめた方が無難。悪い物ほどわざと書かない。

釣り具専門の中古買い取り業者(ウェイブとか)は、

まず信用できるのでいい。

遺品整理や廃品回収の業者が出品しているのは、まずやめた方が良い。

彼らは本当の価値が分からないので、

ネットで相場を見て、適当に価格を付けている。

そういう業者は「専門家ではないので分からない」

というのが決まり文句だ。

竿を継いで少し振るだけで、

壊れた物かどうかぐらい1分で分かるはず。

(嘘つきはドロボウの始まり)

日本メーカのカーボンロッドは「並継ぎ」と言って、 ばらばらになっている1mほどの本体3~4本を太い順に、 先に継ぎ足して1本の竿にする構造になっている。 (「振り出し竿」というのはテーバー状の竿が、 1本に重なって収納されていて、 それをビューンと先へ伸ばしていく構造の物で、 昔のグラスロッドがこの構造。 カーボンロッドでは少ない、高級品にはない)

カーボンロッドの中古品を購入する時は、 この継ぎ足していく差し込み口の部分(穴)が、 割れていない事がとても重要。 割れた物は竿が途中でスポスポ抜けて、使い物にならない。 商品説明の所に「口割れはない」と書かれている物は大丈夫。 釣り具専門の中古買い取り業者はよく分かっているので、 もし口割れ品だと「ジャンク」扱いでと、 ちゃんと注意書きにも記されている。

オークションで決める時は、ちゃんとメーカ名が記述さている事、 材質がカーボンで、 口割れがないと、文書で書かれているのが一番信頼できる。 「写真が全て、自己判断で」と書いている業者は信用できない。

竿掛け

へらぶな釣りは座ってする。餌を付けて竿を前へ振って、

仕掛けを水面へ振り込んで、あとはじっと浮きの

動きを見て釣るのだが、その間、竿を手で空中で支え持っているのではなくて、

前方水面上に竿状の「竿掛け」

(1.5mほど)を突き出して、そこに竿を置いて使う。

竿掛けは足元の木の部分にねじ止めする。

釣る時は竿の手元だけ握っていて、

浮きが引いたらそのまま片手で竿を立てる。

また餌を付ける時も、仕掛けを引き上げて竿を竿掛けに置いてから、

針に餌付けをする。竿を持って立てている時以外は、

竿は常にこの竿掛けに乗せて釣りをする。

下図で水平に固定されている竿が「竿掛け」。 先端が指のピース形のようになっている。そこに釣り竿を置いて、 片手で釣り竿を持って、浮きの動きに合わせて竿を立てる。

竿掛けもピンからキリまであって、

一番安いのはガバゾンで鉄製のが1000円ぐらい。

下図の上の物は金属製で金属の所をねじで桟橋床に留める。

下の物は竹製で、取り付け部分(万力)は木製で、

桟橋のふちの横木に万力を挟み込んで留める。

これを池の水面上まで突き出して、

先のピース指のような所に釣り竿を置く。

手元側にも竿を置く小さい手元受けがある。

網(玉網、たも)

へらぶな釣では釣れた魚を水面より持ち上げたりしない。釣れたら竿を立てて

ふなを引き寄せ、手前に来たら網ですくい取る。網の中で針を外して、そのまま

逃がしてやる。

取り込みの様子

網は何でもいい。30cmほどのへらぶなが入る大きさなら

100均で売ってるので十分。大阪の釣り池なら無料で貸してくれる。

ネット通販サイトの検索で「ヘラブナ 網」や「ランディングネット」とすれば

2000円ぐらいまででたくさん出てくる。

へらぶな用はとても高価で網部分と

柄の部分を別々で購入するのが一般的で、数万円する物もある。

下図は金属の柄に金属ワクの網を取り付けた。網は中国製で500円ほどだった。 金属ワクは折り畳みできる。折りたためると持ち運びがすごく楽。 でも中国製品に耐久性は望めない。1年ほどで 枠の付け根の所がぐらぐらになるものが多い。

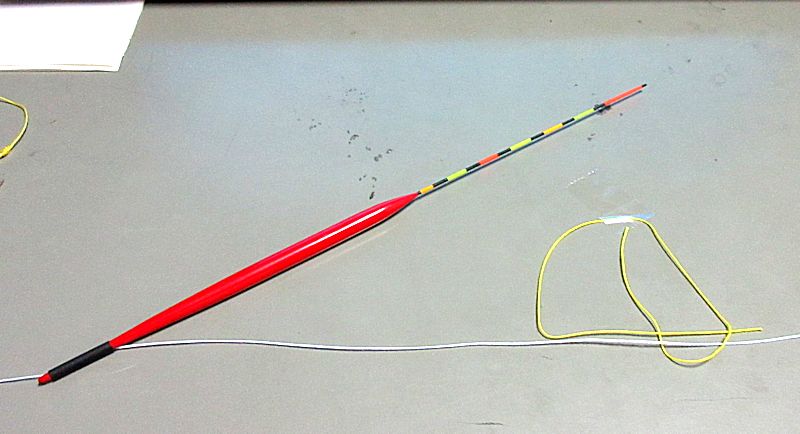

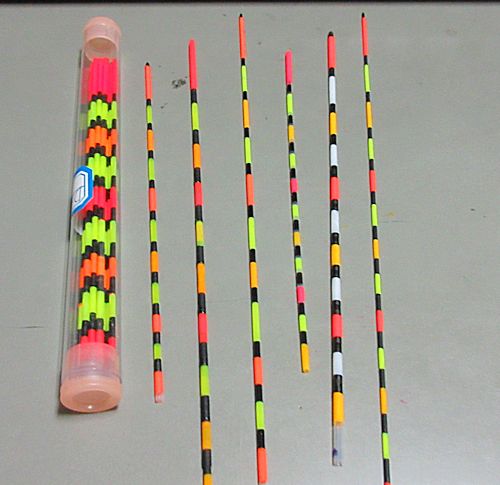

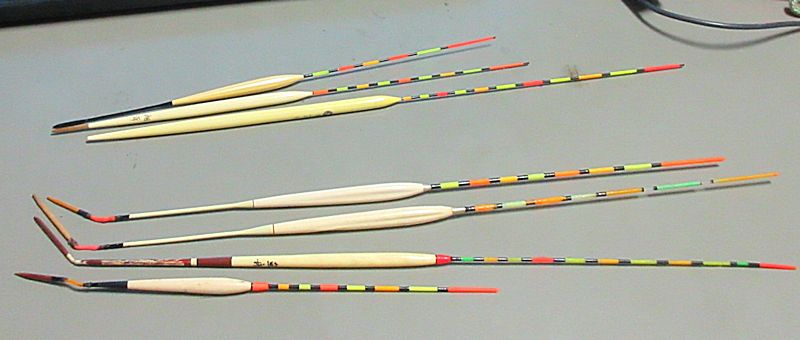

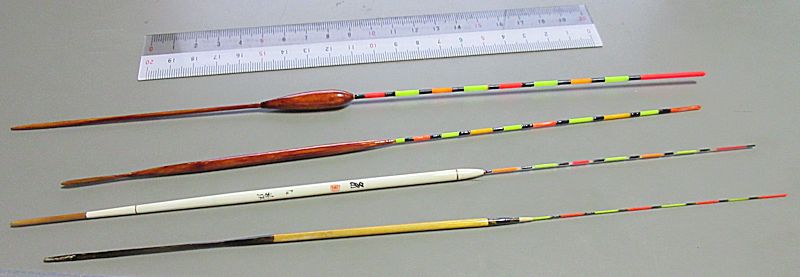

へら浮き

へらぶな釣りで一番重要とされるのが、 「へら浮き」と呼ばれる少し細長いウキだ。 へらぶな釣りが他の釣りと違う一番の特徴はこの「へら浮き」だ。 水面下の魚の動きをこのへら浮きを通して読むのが この釣りの一番のポイントなので、最も特徴のある道具だ。

へら浮きもピンからキリまである。数百円から1本1万円のものまで。 子どもの頃に釣り池のおじさん達からよく言われたのは 「竿なんかは何でもいい、お金をかけるなら浮きだ」と。

ではどんな浮きが適当なのか、どんな浮きを買えばよいのか・・・。

これはへらぶなの釣り方によって色々変わってくる。

へら浮きは棒状の物が水面に立って、魚が捕食した瞬間の動きを伝える。

水面上に出る部分は「トップ」と言って、

赤・緑・黄の視認する部分だ。

水面下で浮きの浮力を出す部分が「ボディ」だ。

トップが水面より出て、ボディは水中に沈む部分。

とりあえず、中間どころでトップ14cm、全長はその倍ぐらい、

ボディの太さは5~7㎜ぐらいの物を買おう。

10尺のへら竿を使う場合、自分から約4~5m離れた水面で、 浮きのトップを見ながら釣る事になる。 細いトップの方がほんの少し敏感になるが、それほど気にする事はない。 見えにくいと意味がない。 0.8mmから1mmの太さがあるものを選ぶのが無難だ。 「パイプトップ」と言われる物は1㎜前後で太くて見やすい。

ちなみに下図は全てパイプトップで、

上側2本はパイプトップ径1㎜前後、

3本目は2㎜だ。

上2本が完成品、下2本は自作途中品。

ボディなどはどうでもよい。

材質はクジャクの羽、カヤ(すすきのような草の茎)、

プラスティックなどがある。

耐久性と軽さではクジャクの羽が良いが、一番高価。

シリーズで売っている物があるが、そんなの必要ない。

1本1000円ぐらいまでので十分。

へらぶな釣りが大好きになれば自分で見やすい浮きを作ればいい。

下図の一番下がクジャクの羽(作りかけ)、

その上がカヤ(作りかけ)。

このサイトの章末「うどんのとこ釣り」のコーナにうどん用の

へら浮きの作り方ページを掲載してある。

100均ストローで誰でも簡単に作れる。

へらぶな釣りの仕掛け

ここでは仕掛け作りに使う部品の紹介をする。 詳しい仕掛けの作り方は後述。仕掛けは海釣りのように 市販品を買うのではなくすべて自作する。 (へらぶなの仕掛けは市販されていない)

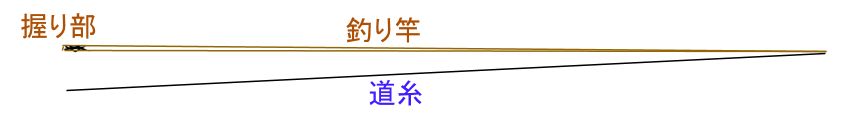

へらぶな釣りの仕掛けはとても簡単。

竿の先から手元まで伸びるメインの釣り糸を

「道糸」という。この「道糸」には浮きとおもりが付く。

道糸の端に「ハリス」という細い糸を結び、ハリスには釣針が結ばれる。

これだけ。

道糸はしっかりした糸で仕掛け本体になる(切れると困る部分)。

ハリスはとても細い糸で、もしどこかに針が引っ掛かってもここで切れる。

ハリスで切れれば、仕掛け本体(ウキなど)は助かる。

ハリスは魚が餌を吸い込みやすいように細くしてある。

へらぶなは餌を吸い込んで、違和感を感じると、

すぐに餌を吐き出しやすい。だからと言って、細すぎると切れやすい。

道糸もハリスも50m1000円前後の製品で十分。購入するなら

道糸=1号、ハリス=0.4~0.6号。

糸も針も数字が小さい方が細く・小さい。

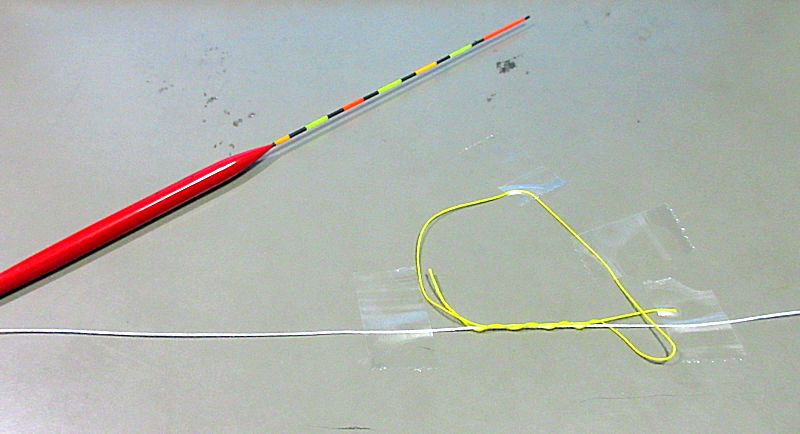

下図は針を結ぶ糸と(ハリスという)、針と

、針に糸を結び付ける道具(赤い物)。

針はへらぶな用を購入する必要がある。

海釣りなどで使う一般的な釣り針とは、異なるので要注意。

「スレ針」という針の先に返しが無い針しか使わない。

すぐに外れる針を使わなければいけない。

へらぶな釣りは釣った魚を食べる訳ではないので、

できる限り傷つけないように、簡単に外せる針を使う。

ハリスを針に結ぶ方法はやや難しい。ネット動画を見て練習するのもいい。

(このサイトの後ろの方の「少し発展系」の所に針の結び方を掲載した)

面倒なら最初はハリスが結ばれた針が、市販されているので利用するといい。

下図の縦長パッケージのもの。

通販サイトで見つけてみよう。針は3号か4号。

(数字が大きいほど大きい針)

ゴム管は黒いゴムの管で、道糸にそれを通して、

更にそこにウキを差し込んで浮きを止める物、

6個で200円ぐらい。

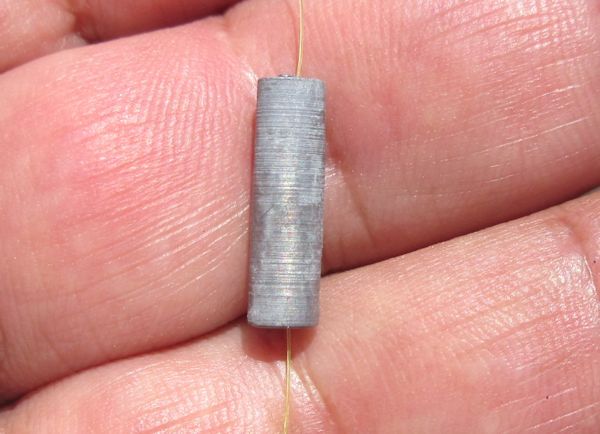

へらぶな釣では、おもりは「板オモリ」というものを使う。 大阪では「シズ」と呼ぶ。 厚み0.3mm前後、幅15mmぐらいの長い鉛のうす板。

チューイングガムを薄く延ばしたような板状で、数10cm巻かれて売ってる。 へらぶな釣りにはこの「板シズ」が絶対に必要。 浮きをちょうど良い所まで沈めるために、これを道糸に巻き付ける。 浮き沈み具合を微妙に調整する必要があり、 この板シズを削るように切りながら調整する。

下図の右上に巻いてある物が板シズ。

板シズは色んな厚みのものがある。

使い始めたらもうずっと同じ厚みを利用する方が、

浮きとシズの関係が分かり易い。

0.25㎜のがいい。将来、うどんで釣る時の事を考えて、

シズは少し薄い目の物を使おう。

100均で安い自転車用の虫ゴムがあれば活用できる。

とこ(池の水深=ウキ下の長さ)を測るためのオモリや

針を外すためのラジオペンチの先にかぶせるなど。

へらぶな釣りでは釣針がとても特徴的で、

針の先端の「返し」の部分がない物を使う。

「返し」は針がすぐに外れないようした釣針の特徴だが、

へらぶな釣りではこの部分が無い物を使わなくてはいけない。

これを「スレ針」という。

へらぶな釣りでは魚が掛かったら、 竿を立てたまま引き寄せて、網ですくうまで糸はピンと張ったまま。 なので通常魚は外れない、釣針の「返し」は不要だ。 「スレ針」だと釣れたら網の中で針はすぐに外せる。 魚の傷も最小限で済む。

この釣りでは浮きの動きに合わせて、 魚が餌を食べた瞬間に竿を立てて釣るので、 針はほぼ飲み込んだりさせず、針はうわくちびるにかかる。

釣りに慣れた人なら、針にハリスを結ぶのは誰でもできるだろう。 入門者は最初、針とハリスが結ばれた市販品を使うといい。 興味のある人は後述の「少し発展系」の所に、 ハリスと針の結び方を詳説してあるのを参照。 動画サイトでもたくさん出ているので、見て練習しよう。

ハリスと釣り針を別々に購入する場合、取りあえずハリス=0.6号、針=4号 ぐらいでよい。ハリスの結び方は後述。

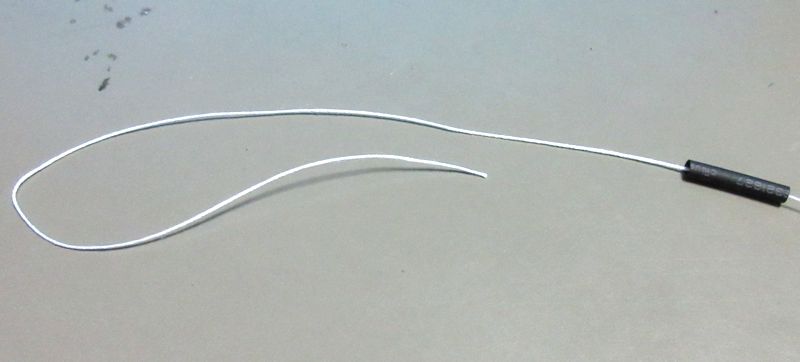

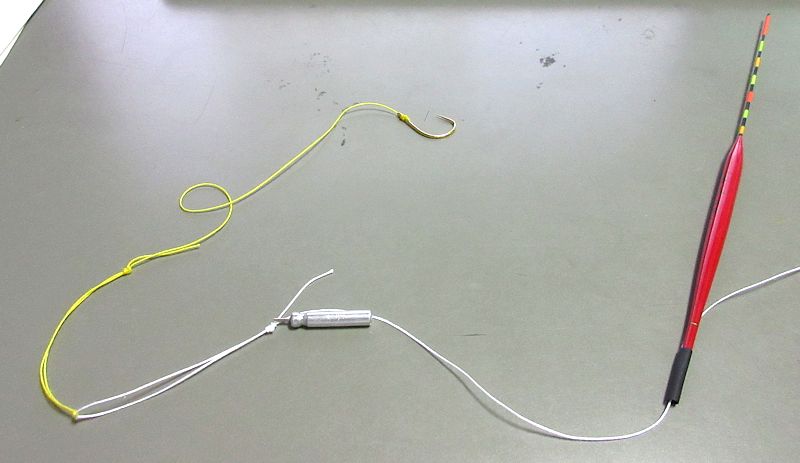

仕掛けは自分で作る。釣りへ行く前に自宅で竿を伸ばして、道糸を付けて、 ゴム管を通して、 ハリスと針を付ける。それを「仕掛け巻き」に巻きつけて、 当日釣り場へ持参する。

この仕掛け巻きも市販されているが、 最初は段ボール紙を15cm長の長方形に切って、 それに巻きつければいい。将来何種類も竿を購入して、 長さごとに仕掛けが必要になったら市販品を購入しよう。

下図は市販の仕掛け巻き。左から「普通の」「へら用」

「プラの一般汎用」。

「へら用」は高級。巻いていって最後の部分を留める部分が金属なので

道糸を傷め易い。筆者は使わない。

もし購入するなら「メイホウ」の仕掛け巻きが申し分ない。

段差の2本針でも簡単に引っ掛けられる、

巻き終わりを止める所が両端にたくさんある。

至れり尽くせりで1つ50円程度(3個入り150円)。

こんな便利な物はほかにない。

餌関係

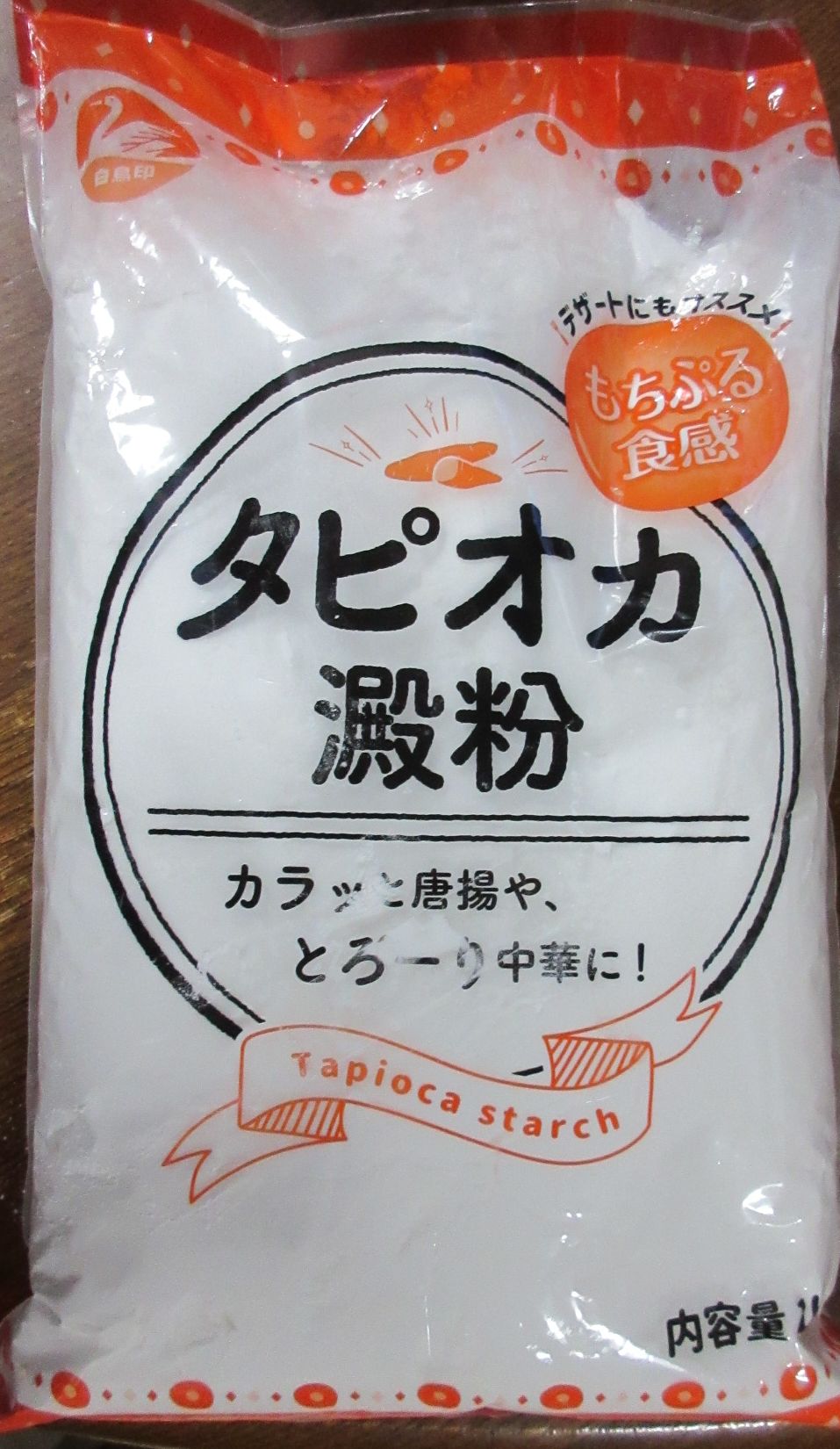

へらぶなは草食魚なので、生き餌は使わない。 餌は大きく分けると「うどん」か「ねり餌」のどちらか。 「うどん」は昔はへらぶな用の白いうどんが売られていたが、 現在は無い。 現在はわらび餅用の粉で自作する。 わらびうどんの作り方は後述「少し発展系」の所の うどんのとこ釣りの箇所で詳説した。 「ねり餌」は釣具店で餌会社の粉を買って、釣り場で水を入れて作る。

「わらびうどん」の扱いは若干手間なので、うどん専用池でないなら、 取りあえず「ねり餌」を使う。 ねり餌の種類はたくさんあるが、取りあえずは2つでいこう。

餌会社のへらぶな用餌で、入手容易な

「段差バラケ」(1000円前後)と「ダンゴの底釣り芯華」

(500円前後)を使う。

なぜ2つかというと、この2つの配合比率を変える事で、

ねり餌の状態を変化させる事ができる。

「段差バラケ」だけで作ったねり餌は、

水中では20秒ほどでばらばらにバラケる。

これにダンゴ用の「芯華」を混ぜると、

ダンゴがバラケてなくなるまでの時間をコントロールできる。

春や、秋から冬など魚を早く寄せたい時はばらけ易くし、

夏場などでは上層でばらけないようにする。

上層でばらけてしまうと、ふなが上に上がってしまい、

底では釣れなくなるから。

ねり餌を作る時、少し深めのタッパとプリンのカップを使う。 スーパで売っているプリンやもずくを食べたあとのカップが使える。 これで粉と水を目分量で測って、ボウルに入れてかき混ぜて練り上げる。 タッパは100均ので十分。1~2時間で使い切る量をこまめに作ろう。

ネット映像では洗面器にどっさり餌を作っているが、 あれは関東の釣り方で、山ほどまき餌を使う釣り方。 餌会社が儲かるように仕向けている。宣伝男が見本映像で広めている。 あんなのは絶対に真似しないように。余った餌ををどかどか池に 捨てているバカを見掛ける。 近くで釣っている人がまだいるのにだ、最悪だ。

下図の餌は大きい袋(左)がバラケ餌(約1200円)、 小さい袋(右)がダンゴ餌(約700円)。1本針のとこ釣りなら、 これで5日~7日分。1回の餌代が400円~500円かかる。

小道具類

- 帽子とサングラス:帽子はつばの長いキャップやハット。

サングラスは「偏光」サングラスがいい。水面反射の光を

半減できる。釣具店でも売っている。100均で売ってる事もある。

あまり暗くならないものがいい。暗いと浮きが見えにくい。

サングラス本体は真上から見て全体に湾曲している物がいい。

おしゃれサングラスのような平ぺったい物は、

自分の背後の反射像が写って目に見えて、前方が少し見難くなる。

これは掛けて歩く程度なら気にならないが、

1日付けて池を見ていると、大変気になる。

1日つけていても、耳の上が痛くなったりしない物を選ぼう。 少しでもこめかみ辺りに圧迫が感じられると、 1日掛けてそこに痛みが生じる。 サングラスは目の保護で必需品。 中国通販サイトでは400円ぐらいで売ってる。 (英語検索=sunglass polarized) - 小さい椅子:おりたたみでもキャンプ用でも何でもいい。 釣り池の桟橋に直接クッションをしいて座って釣る人もたくさんいる。 電車で釣り池まで行く場合、なるべく軽い・小さい物がいい。 例えば100均ショップで売っているプラスティック製の折り畳み 椅子など。大阪の釣り池では敷物や段ボールなどは貸してくれる。 自分は段ボールを敷いて桟橋に直接座っている。 ちなみに後述している「王仁新池」では 椅子に使える木台も貸してもらえる。 何度も行くようなら足やお尻の具合で自分に一番合う物を探す。

- 桟橋に敷くしき物:100均のピクニック用で十分。

新聞紙でも良い。桟橋は木の板を敷き詰めて作られている。

場所によっては隙間があり、小物を落としかねない。

釣り場所に座って、細かい物を扱う事が多いので、

座る所よりも手前の部分だけでも、敷物があると安全だ。

雨の翌日だと桟橋が濡れているので、ナイロン製の物がベスト。

- 和ハサミ:糸や板オモリを切ったりする用のもの。

100均であれば十分。

- 針外し:へらぶなが餌を飲み込んで、釣れてしまう事がある。

食いアタリを見逃して、ちょっと遅れて合わせると、

ふなの喉の奥で針が掛かってしまう事がある。

その時に針外しがあると、外しやすい(下図赤い柄の道具)。

ふなが掛かっているハリスをゆるく持って、ゆるく張る。 (強く持っていると、ふなが暴れた拍子にハリスが切れる) 針外しの先端にある丸い輪に、ハリスを通す(切れ目から入れる)。 そしてその先端をハリスに沿って、ふなの喉に優しく差し込んでいく。 先端が針に当たったら、更に少し奥に押し込む。 先端が針に当たると、ほんの少し手応えがあるので分かる。 すると引っ掛かっている針の部分がすっと抜けて、 針が先端の輪の所に掛かるので、そのまま引き出してくる。 優しく落ち着いてゆっくりやろう。

ラジオペンチのような釣り用プライヤも使えるが、 出来れば、力技よりは上述の針外しで優しく、 傷つけないように取ってあげよう。 プライヤで針を挟んで外すとき、 糸が巻かれている針の軸の部分を挟むと、 ハリスが切れてしまうので、ハリスを巻いていない部分を挟む。

常にへらぶなをいたわる気持ちは持っていたい。

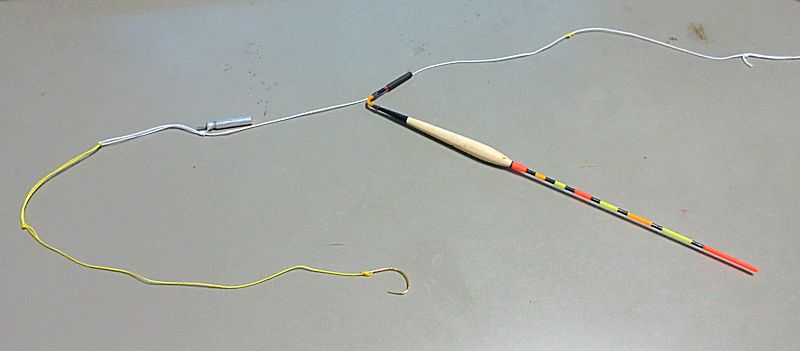

へらぶな 仕掛けの作り方

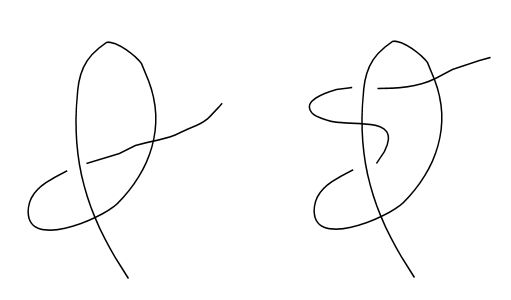

まずは糸の結び方。普通の団子結びではナイロン・テグスでは

ほどけてしまうので、2回輪に入れる団子結びにする。

下図の左のは普通の団子結びで輪に1回だけ通している図。

右のは輪に2回通している図。

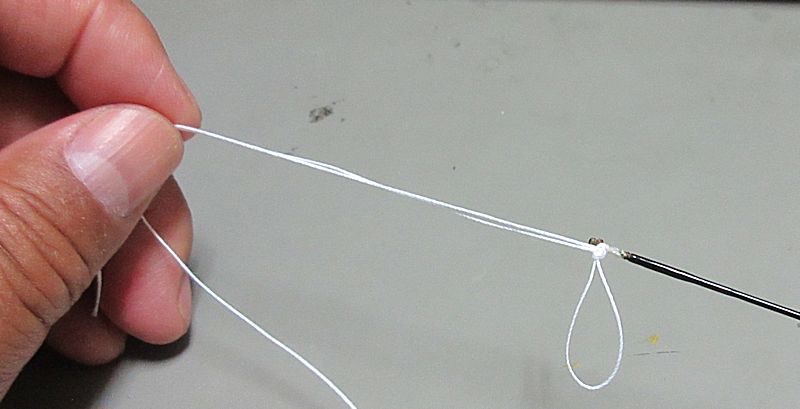

道糸の先(竿の先端・穂先に結ぶ所)を10cmほど折り返して

下図矢印の所で2本ごと団子結びにする。2箇所。先の方は1cm

ほどの所も。団子結びは必ず2回通しで。

するとわっかが2つできる、大きいのと小さいの。

このわっかで竿先(穂先)に結ぶ。

テグスでは見えにくいので、木綿糸でやってみる。

先を10㎝ほど折り返した所。

2本一度に団子結びにする。

輪に1回通しただけ・・・

輪にもう1回通す。

2回通して先を引っ張って輪を縮める。この時、団子結びの所を

折り返した袖の部分までずらすように引っ張って移動させる。

ぎゅっと引っ張って、1つめのわっかが完成。この団子結びは

2回通しのもの。

先っぽの方ももう1つ結んで小さいわっかを作る。

写真では1回通しだが、ここも2回通しで結ぶ。

これも引っ張って完成。大きいわっかと小さいわっか。

竿先の穂先に結ぶ部分が完成。

道糸の準備ができた。これを竿の穂先に結び付ける方法を

示す。道糸の先に作ったわっかの大きい方に指を入れる。

わっかに入れた指で2回通しの団子結びの所をつまむ。

つまんだまま、先端のほうの小さいわっかを道糸の方にくぐらす。

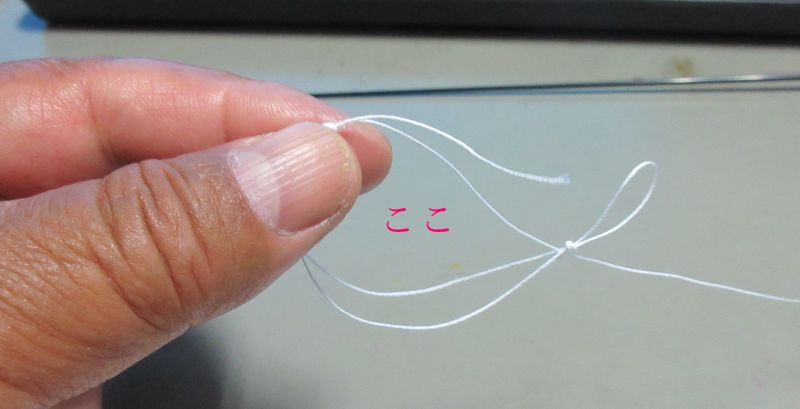

すると「ここ」にわっかができる。「ここ」のわっかに穂先を通す。

ここのわっかに穂先の先端を入れる。

穂先の先端が通ったところ。

道糸がわを引っ張って、輪を小さくする。道糸が引かれると

わっかが締まっていく仕組みになっている。

最後はギュッと引っ張って、道糸を竿の穂先に結び付ける。

竿の穂先には編んだ太い糸が付いていて、その結び目に道糸が引っ掛かって

抜けない仕組み。

先の方に何度かキュッキュッと引っ張っておく。こうする事で道糸が抜けにくくなる。

釣りが終わって道糸を外すには、小さいわっかを引っ張れば、

簡単に外れる。道糸を竿に結ぶ方法は終了。

穂先に道糸を結べたら、テグスを繰り出して竿と同じ長さの所で切る。

切った所から道糸にゴム管を通しておく。

下図はテグスの代わりに白い木綿糸を道糸に見立てている。

切った所からゴム管を道糸に通したところ。

(下図ではゴム管の代わりに黒いチューブにしてある)

ゴム管を道糸に通したら、道糸を切った所にもわっかを作る。さっきと同じ要領で

道糸のはしを5㎝ぐらい折り返す。

折り返した部分を2本まとめて団子結び(2回通し)をする。

団子結びの輪に1回通したところ。

2回通して団子結びにする。

2回通しの団子結びを作って道糸が完成。この団子結びの所で道糸に

通したゴム管は抜け落ちにくくなる。わっか結びの余ったはしっこは

あまり短く切り詰めないでおく。

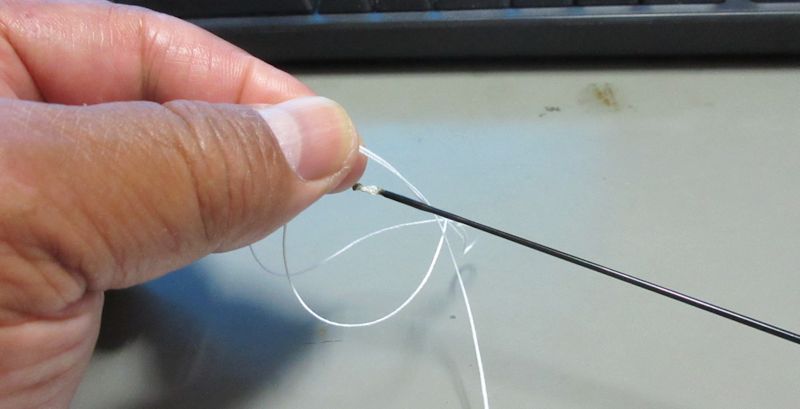

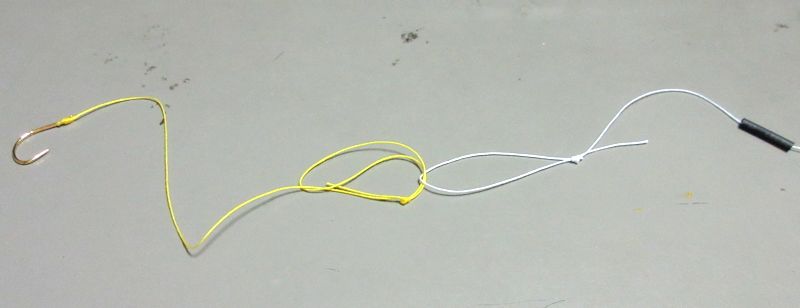

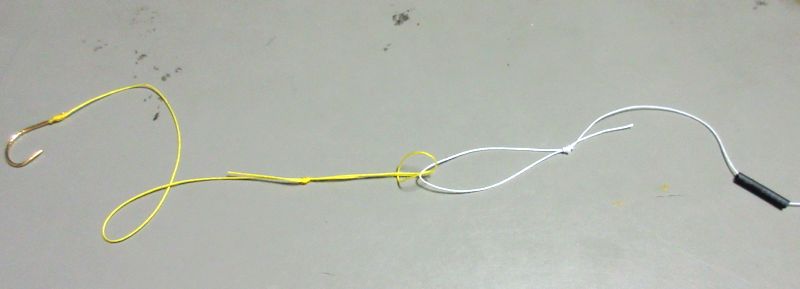

次はハリス付きの針を道糸に結ぶ方法を示す。

ハリス付きの針をパッケージから1つ引き抜くとこんな感じ。

ここでは見やすいように針に結ばれている糸(ハリス)は

黄色の木綿糸にしてある。

ハリスのはしにまた同じようにわっかを作る。7㎝ほどハリスを

折り返して2本まとめて団子結びにしていく。針の先からハリス

のわっかの端までは25㎝~30㎝ぐらいになるようにハリスを予め

切っておく。折り返す分を8cmだったら33cm~38cmに切る。

8cmを折り返して、そこにわっかを作って1回通したところ。

必ず2回通して団子結びに。

ハリスは完成、針の先からわっかの先までを25㎝~30㎝ぐらいに

なるようにする。

今度はこれを道糸に結ぶ。

道糸にハリスを結ぶと言っても、わっかにわっかを結ぶだけ。

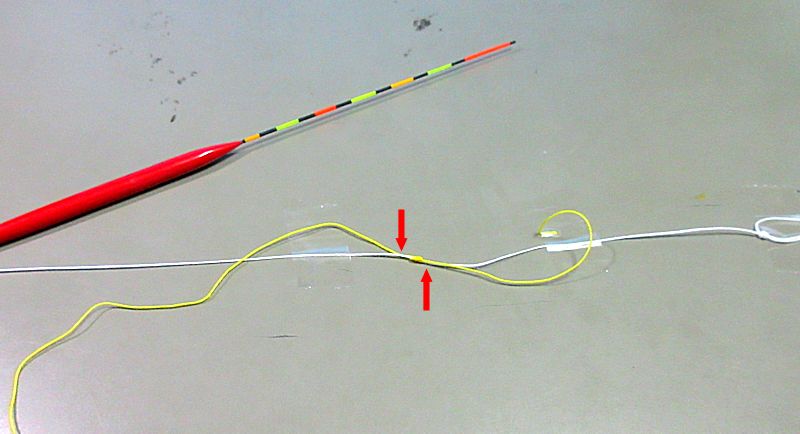

ハリス(黄色)のわっかを道糸(白色)のわっかに通した。

出てきたハリスのわっか(黄色)に針を通す。

ハリスを引っ張ると、ハリスのわっか(黄色)が縮んでいく。

さらに引っ張る・・・

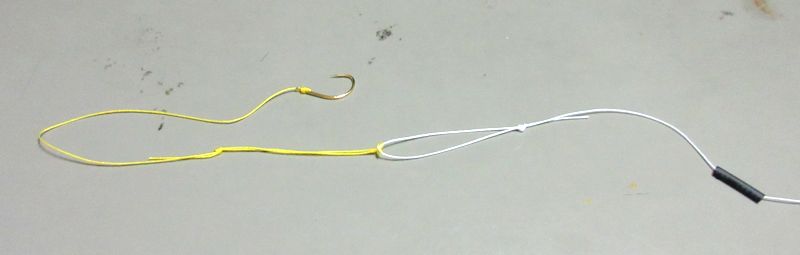

これで完成。道糸にハリス+針が結ばれた。

あとはゴム管に

浮きの軸を通して浮きを付け、

板おもりを道糸のわっか(白色)のすぐ上の所に巻き付けて、

仕掛けは完成する。板おもりはまだつけない。

釣り池に行ってから、浮きの調整をする時にこの部分に巻いていく。

実際では浮きはもっと上の方に付く事になる。

針から浮きまでの長さが、

ちょうど池の水面から底までの長さになるように、釣り池で調整する

(調整方法は後述)。

下図の灰色のピンの位置に板おもりを巻き付ける。

道糸の団子結びに引っ掛かって板おもりはそれより下には落ちない。

板おもりの重さは浮きがちょうどいい位置まで沈むように、

池で調整する(後述)。

これで仕掛けは完成。浮きと板おもりをつけないまま、

段ボールの長方形に切った物に巻きつけて(仕掛け巻きでもいい)、

現地へ持参する。

釣り池で竿を伸ばして、この仕掛けを出して、穂先に付けて、

浮きとシズ(板おもり)を付けて調整する。

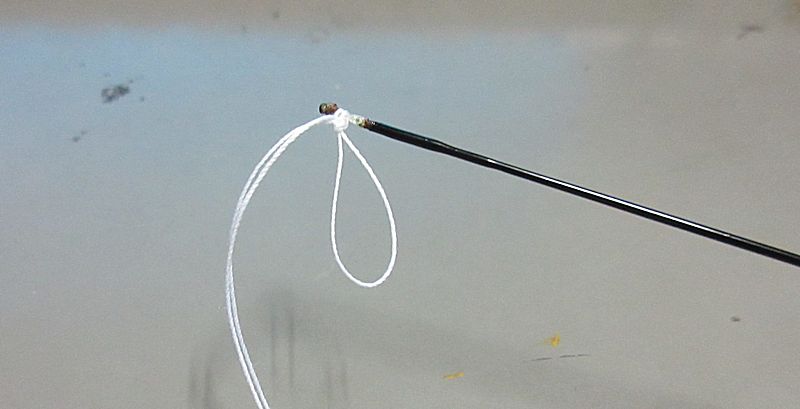

仕掛け全体の構成を以下に示す。とてもシンプル。

これ以外の小物を仕掛けに付けている人がよくいるが、

そんな物は100%不要だ。

仕掛けの構成は人によって多少異なる。針は2本つけるのが多いが、

ダンゴ餌ならそんな必要はない。

1本針で十分だが池によっては2本針でないとダメという規定がある。

その時は2本針にしよう(寺口とか、王仁新池は大丈夫)。

2本針のやり方は

「少し発展系 2本針」の項参照。

2本針は初心者ではよくもつれる原因になる。

釣れる数もそんなには違わない。

2本針で餌をバカバカ投入して、ふなをたくさん集めて、

数を釣る事に血眼になっている人がいるが、

へらぶな釣りは本来そういうものではない。

そんなに数を釣りたいならサビキのように

5本ほど針をつければいい(笑)。

それ以外に緩衝用ビニールひもやヨリモドシなど、 ごちゃごちゃ入れている人もいるが、どれも必要ない。 ピュンピュンと素早く竿を振り上げては、 ふなが餌を吐く前に、引っ掛けるように釣る人もいるが、 ちゃんとした食いアタリを見極めれば、 そんな激烈に速く引き上げなくても、 すっと竿を上げるだけで十分に釣れるので、何も付けなくていい。

竿のしなりだけでテグスにかかる力が十分に吸収される。 この仕掛けでも40cmを超えるへらぶなは普通に釣れる。

実は仕掛けにはもうちょっとだけ付加する物が必要だ。

直接魚を釣る目的のものではない。

浮きの位置を定める時に使う「目印」だ。

使い方は後述する。

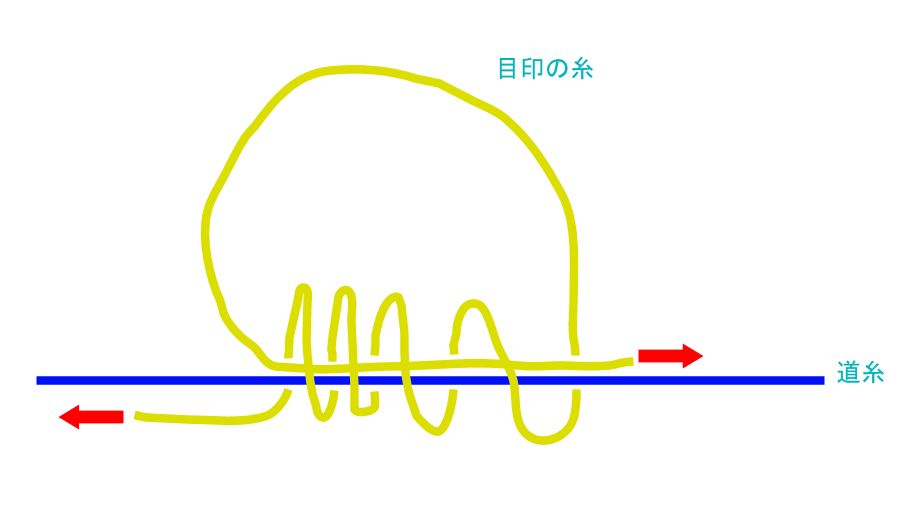

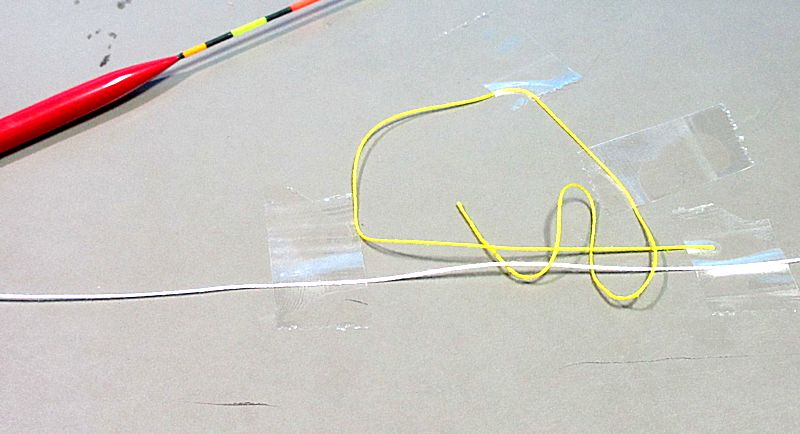

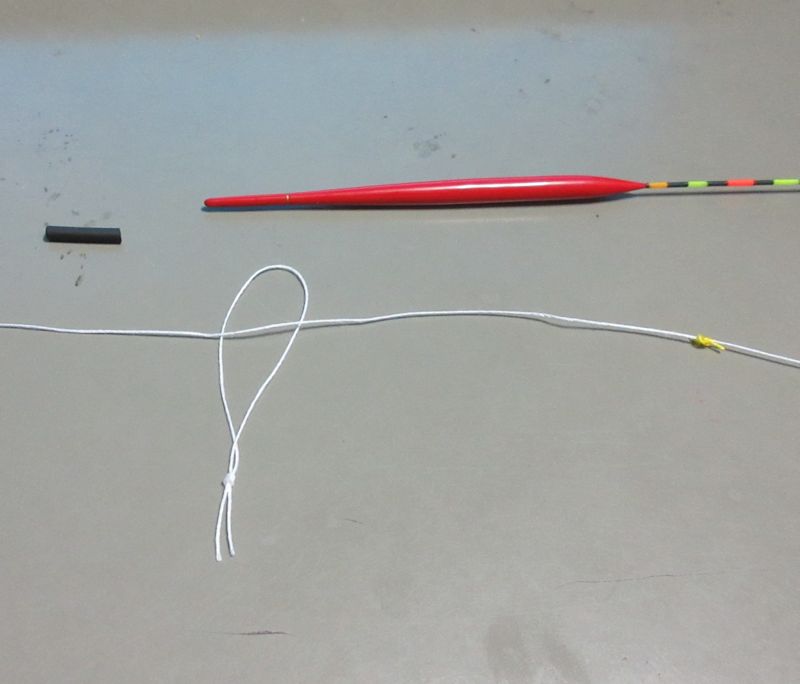

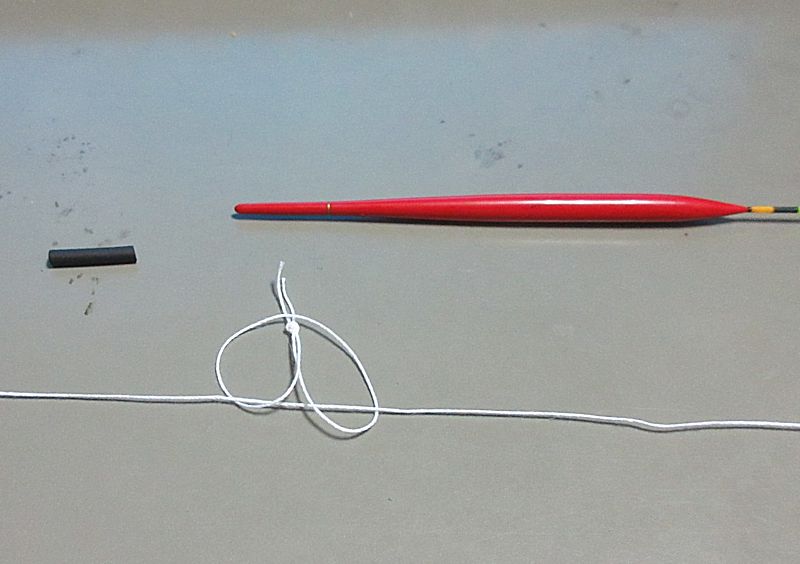

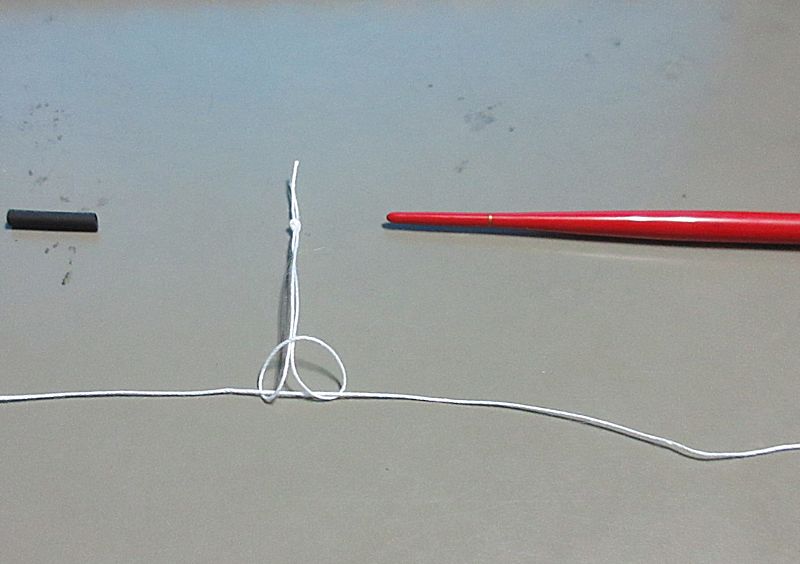

「目印」は浮きより少し上の位置で、木綿糸を道糸に結び付けるだけ。

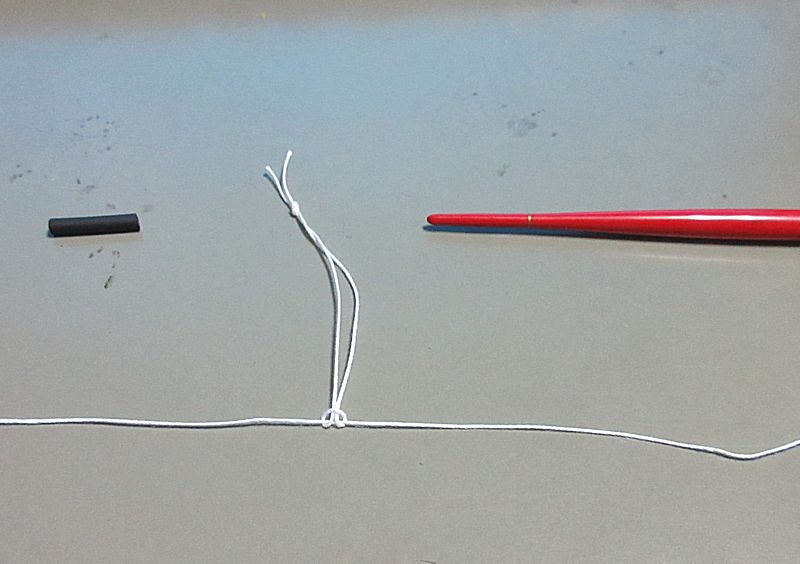

その結び方を下図で説明する。

道糸に沿って木綿糸のわっかを作り、そのわっかと道糸を一緒にして

ぐるぐる4回ほど巻きつける。

最後に木綿糸の両端を左右にひっぱって完成。

普通の団子結びではだめ。

結び目が弱くて道糸上で簡単にずれてしまう。

黄色のわっかの直線部分が道糸と平行になっている所がある。

ここに糸を巻きつけていく。

黄色のわっかに通しながら巻きつけていく。

(下図では説明用写真のために所々セロテープで留めている)

わっかに通しながら、わっかと道糸を一緒に巻いていく

4回ほど巻きつけたところ。

この木綿糸の結び目「目印」は道糸上でスカスカ動くと使い物にならない。 少し硬い目にしっかり結ばれている必要がある。

黄色の木綿糸の両端を引っ張って結び目を作る。 しっかり結んだら、結び目だけを残すように あまった木綿糸の両端を赤矢印の所で切り落とす。(下図参照)

この小さい結び目が目印になる。 目印は池底の水深を測る時に道糸上で上下に動かす。目印を動かす時は、 爪でギュッと挟んで動かす。

実際でもテグスの道糸にはこの黄色の木綿糸を使って目印を作っている。

(綿手縫糸:綿100% 24/3)

木綿糸は少し太めがいい(番数が小さいほど太い)、

色は何でもいいが、購入するなら黒にする。白など薄い色だと、

小魚(ジャミ)がこれをつっつく。

遠くからこの目印を見る訳ではないので、何でもいい。

釣り具として目印用の糸やゴム紐も販売されているがイマイチ。

手芸用品店や100キンで太めの木綿糸を探せばいい。

--------------------------

へらぶな釣り池へ出掛ける(大阪の釣り池)

初めて釣り池へ出掛けるには、 やっぱりある程度釣れる時期がいいだろう。 釣り池でも釣れる時期とそうでない時期がある。 盛夏の頃は避けるように。 とにかく暑い、パラソルが無いととても1日釣りなどできない。 (パラソルは釣り池で貸してもらえるが、色々と大変だ)

盛夏の頃は、ここで紹介する王仁新池は池底ではほとんど釣れない。 理由は確かではないが、底の方では酸欠になって、 生物がいないような状態になる。ジャミすらいなくなる感じだ。

この王仁新池へ行くなら、 ゴールデンウィークの頃が最もよく釣れる。春、秋もいい。 冬はうどんを使ったとこ釣りがとても面白いが、 入門ではない。興味があれば、 このサイトの下の方にある「うどんのとこ釣り」の項を参照。

--------------------------

へらぶな釣り発祥の大阪の釣り池はこじんまりとした池で、 水面は太いパイプで四角く区切られている。

これは波が立たないように、伝わらないようにしたもの。

大阪の釣り池では、へらぶなを池の底で釣る(とこ釣り)。

そのため、浮きの非常に微妙な動きを捉える。

浮きの微妙な動き(数mm)を読み取る面白さが

へらぶな釣りの真骨頂なのだ。

なので、水面の波はとても邪魔になる。

さあー、大阪の釣り池へ行こう。以降は実際に即して記述する。

釣り池は大阪府枚方市にある王仁新池だ。

王仁と書いて「わに」と読む。

大阪市内からは、JR環状線京橋駅から学研都市線で40分ほど。

「藤阪駅」で降りれば徒歩5分だ。駅から釣り池は見えている。

駅から近いので自動車の無い学生や市内からの人にはとても便利。

下図はJR学研都市線・藤阪駅から王仁新池を見下ろしたところ。

駅の改札を出て右へ出て線路沿いの方角に信号を渡って

(コンビニを右手に見て)歩道を進むと王仁新池にたどり着ける。

王仁新池の詳細はこちら

釣り池の様子。水面の太いパイプで四角く区切られている。

大阪の釣り池の特徴だ。

屋根のある釣り座もある。傘が無くても日差しの暑さをしのげる。

雨が降り出しても大丈夫だ。

釣り料は1日2000円(女子は1000円、彼女連れにはベスト)、

6:30から16:30まで(晩秋~冬は16時まで)。

道路側から池に入る所に事務所がある。

そのまま通って池に入る。「おねがいします」ぐらいを

言って事務所を通りぬけて池へ進む。

料金は9時ごろ釣り池のおばさんが集めに来てくれるので、

桟橋に入って釣ってればいい。

料金を集めに来てくれる時に昼食の注文ができる。

事務所の食堂で食べられる。

釣り池の外で食べるのも可。

駅から釣り池までの間にコンビニがあるし、

駅の反対側にはらーめん屋もある。

利便性がとても良いロケーションだ。

桟橋はどこでもいいが、浮きが見えやすい場所がいい。

水面の反射によっては見やすい場所がある。空の白い色が

水面に反射して見える場所では浮きが見えにくい。

下図で左は水面で空が反射して白く光っている、

右は草木が写っていて黒っぽい。

右の方が浮きのシルエットが見やすい。

屋根付きの所は夏の日差しが強い時は良いが、

竿を立てると屋根に当たるので、若干魚を引き寄せにくい。

少し長めの柄の玉網が必要だ。

初めての釣りはちょっと緊張するかも知れないが、

お金をちゃんと払うのだから、遠慮する必要はない。

空いている場所ならどこでもいい。

初めてなら、人がいない空いた場所にしよう。

間違っても、チュー釣りの連中の隣には入らないように。

バシャバシャと竿を水面でやるもんで、

うるさくてじっくりと釣りなんてできたものではない。

(浮きから餌までが1m未満で釣っているので分かる)

この王仁釣り池は釣り方自由なのが欠点。

チュー釣りの区域も設定されていない。とこ釣りしている隣に、

あとから入ってチュー釣りを始めるポン助もいる。

南側桟橋に多い(この池では深いから)。

悲しい事だが、釣り客が少なくなっているので、

営業上仕方なく釣り方自由にしてあるのだろう。

場所を決めたら道具を広げるぞ。まずは座り位置を確保して、 荷物を置いて、シートか新聞紙を広げよう。 桟橋床板の隙間に物を落とさないように。

竿掛けを設置する。桟橋の木に直接ねじで留める

(下写真の物は古い金具式の物)。竿を置く場所が設置できたら、

竿を伸ばして置く事ができる。

仕掛け巻きと竿を出して、仕掛けを竿先に付ける。

竿を伸ばして仕掛けもセットする。針が付いているので、

あちこちに引っ掛けないように注意する。

写真の竿掛けは古いタイプで桟橋の横木にねじ(矢印①)で留める。

矢印②のねじを回すだけで竿掛けの角度を調節できるのでとても

便利、コンパクトで軽い

(でももうこのタイプは販売されていないのが残念)。

手受けは無くても釣りはできる。こういうタイプの手受けもなかなか

見かけなくなった。オークションなどで時々見かける。

現在は万力という横木に噛ませる方式が主流で、

それに竹の竿掛けを差し込むタイプばかり。高価で少し重い。

このサイトの道具紹介・竿掛けの写真の下の物がそれだ。

万力の先にある棒の部分と、

それに差す竹竿の口径が合わないと使えない。

特にJIS規格などないので、自分で調整できない人は、

万力と竿掛け用の竿と、その先端に付けるV字型の竿を載せる部分が、

セットになった物を購入すればいいが、新品だと結構高価。

竿掛けなんて釣りにはどうでもいい。

最初からこんな物にお金をかける必要はまったくない。

下図は竿が万力の棒の部分に完全にはまっていない、けど落ちないから

使える(普段は使わない)。こんな物は自作している人も多い。

下図の竿掛けなら王仁新池では無料で貸してもらえる。留めネジも

貸してもらえる。

実は王仁新池では何でも貸してもらえる。竿掛け、玉網、座席の台、

パラソルまで。なんていい釣り池・・・。

関東式の「チュー釣り」専用池ではまったく何も貸し出さないみたい。

大阪の釣り池ならではの事だ。

竿掛けがセットできたら、竿を出して仕掛けを結び、 さらに道糸に通してあるゴム管に浮きを付けるが、 取りあえず釣り針から1mぐらい上の位置に浮きを付けておく。 浮きは道糸上をスライドして、 固定できるようになっている。道糸をつかんで浮きをキューっと動かしてみる。 浮きから釣り針までの長さ「浮き下の長さ」はあとで精密に調整する。 とりあえずは1mぐらいにしておく、長くしないように。

竿掛けに釣り竿を置く。その時、竿掛けの角度を調節して、

釣り竿の先端が少し水面に沈むぐらいに竿掛けを設定する。

調整の仕方は竿掛けを固定している部分のネジを回して、

自分のいいようにする。

竿先を少し沈める理由:実際に釣りをする時、餌を付けた仕掛けを

水面に振り込むが、その時、浮きと穂先の間の道糸が、

水面に浮いた状態だと、風が吹いて水面が流れるとき、

それに引っ張られてしまう。穂先を水中に浸けて

浮きまでの道糸を沈めていると、その影響を受けにくいから。

要は釣っている時は、道糸を沈めるために、竿先を沈める。

下の写真では、

竿先が少し沈んでいるのが見えるだろう。

浮きとおもり(シズ)の調整

これで第一段階の準備が完了。次は大事なへら浮きの調整だ。 現段階では仕掛けに浮きだけで、シズは付いていない。 当然仕掛けを池に入れても、浮きは立たない。

これから板おもりを仕掛けに巻いていく。 (板おもりは大阪では「板シズ」や「シズ」という)

浮きの大きさがトップ14㎝、ボディ14㎝ぐらいだと、ボディの

太さにもよるが概ね1g~1.5g前後のおもり重量になる。

板シズの厚みによるが、4cm~6cmぐらいの長さを切り取る。

初めての時は少し長めに切ってから使う。

シズは切り詰めながら調整していく。

最初は浮きが全部沈むぐらいのシズを付けて、

徐々に切っていって、浮きのちょうどいい所が水面から出るように

調整していく。

シズは道糸の下の方にあるわっか(ハリスを結ぶわっか)

のすぐ上の位置に丁寧に巻き付ける。

巻き方は最初シズの端をほんの少しだけ曲げて(1~2㎜)、 そこに道糸を挟み込む。 曲げた部分をぴったり折って道糸をはさみ、 そこを中心に出来るだけ隙間を開けないように、 密に丁寧にクルクル巻いていく。

シズがきれいに巻けていないと、水中を通る時にその部分が回転して、 糸に撚り(ヨリ)がかかってしまい、もつれの原因になる。

シズが付いたら仕掛けを水面に振り込む。 竿の握り部分を利き手で持って、 もう片方の手で針の所のハリスを持つ。 針を引っ掛けないように、前をよく見て、 ハリスを放すと同時に竿を少し立てて、前に少し振り出す。 竿の下側から降り出すアンダースロー。

そうすると仕掛け全体は前に振れて、水面にポトンと落ちる(はず)。

水面に落ちると同時に、竿を下げてそのまま竿掛けに置く。

すぐ手前に落ちると失敗、なるべく遠く向こう側に放り出すようにし、

一番遠くで落ちると成功だ。ちょっと練習してみるといい。

釣りをやっていると徐々にうまく定位置に浮きを立たせる事が

出来るようになる。

この王仁新池は概ねどこも1mよりは深いので、 シズを付けて池に放り込むと、 シズが水中に沈んでいき浮きが立ち、 そのまま浮きはズブズブ沈んでいく。

浮きが立たない場合はシズが軽すぎるか、

浮きが立つ前にシズが池底に着いてしまっているかのどちらか。

浮きからシズまでの間が1m未満ならば、

この池では浮きが立つ前にシズが着底する事は無い。

シズが軽すぎなければ浮きは立ったあと、

そのままズブズブと水中へと沈んでいくはず。

ここまでこのとおりにすれば、浮きは全部沈むはずだが、 もし沈まなければ、板シズをほどいて、 新しい長めのシズで巻き直す。

浮きが水中に没しない場合、

- 浮きが全然立たない場合:板シズの長さを2倍にする

- 立ったがボディが見えてる場合:板シズを前回より3㎝長くする

- ボディは沈んでトップだけ見えてる場合:

板シズを前回より1㎝長くする。

ただしトップの目盛りが5つ目よりもっと沈んでいる場合は、 そのまま次の調整に入る。

全体が沈み切った浮きを、ちょうど良い所まで水面から出すために、 次に板シズを少しずつ切り詰めていく。これがおもりの調整だ。

浮きのトップのちょうど良い位置で釣り合って浮くように

調整していく。

板シズを少しずつ切っては池に振り込み、

切っては振り込みしていく。決して一度に切り過ぎないように、

浮きが少しずつ上がっていくように調整していく。

最終的には水面から浮きのトップが上から5目盛りが出るように

板シズを調整する。

トップ5目盛りめは赤になっているものが多い。

慎重に正確にこの5目盛りめが出るように調整する。

その際、道糸が全部沈んだ状態である事。

釣りをする時は、道糸が全部沈んだ状態でやる。

道糸の重量もわずかにかかる。浮きのトップの太さにもよるが、

半目盛りぐらいは変化する。

ここで用語を1つ覚えて欲しい。「シズ位置」という用語だ。

ここでは5目盛り目を「シズ位置」という。

出ているトップの水面の所を「シズ位置」という。

このシズ位置はあとでとこ(水深)を測ってから調整する時の、

重要な点になる。

ここの説明では一応5目盛り目としているが、

3目盛り目でも7目盛り目でも可能だ。

水面より長く出せば付けるシズの重さは軽くでき、

長く沈めるにはシズは重くなる。

シズの重さは餌を水中で落とすスピードと関係がある。

(再度おさらい)

最初に6㎝長の板シズで浮きが全部沈んだとして、

以下のように調整する。

板シズを切り過ぎないように少しずつ切り詰めて行く。

浮きがストンと早く沈んでしまうようだと、

シズが重すぎるので、

5㎜ずつぐらい切って浮きがゆっくり沈むぐらいまで切っていく。

ゆーっくり全部沈むぐらいになったら、 今度は2㎜ぐらいずつ切る。道糸も全部沈んでいる事も確認する。 そしてトップの先が見えるぐらいで止まったら、 浮きの浮力と板シズの重さがだいぶ釣り合ってきている。

今度は1㎜ずつ切っていく。 概ね1㎜だとトップの半~1目盛りぐらい浮き上がっていく感覚 (板シズの厚み・トップの太さにもよるので注意)。

この浮きの調整はとても大事なので、時間をかけて慎重・ 正確にゆっくり行おう。 慣れてくると板シズを切り詰めていく手順ものみこめていく。

下図は5目盛り目の赤が見えて、浮きがまっすぐ立っている状態

--------------------------

浮きとシズの調整が終わったとしよう。ここまでで、道糸は全部沈み、 浮きは水面に立って、トップが5目盛りの所まで出ている。 「シズの位置は5目盛り目」に調整できたことになる。

水面に浮きが立ち、

水中に板シズと針がぶら下がってつり合っている状態だ。

釣り針から浮きまでが1mぐらいだと、

釣り針も底には着いていない状態でつり合っている。

つまり針は水中で宙ぶらりんになっている。

この状態で餌を付けると、トップがいくらか沈んで、 餌(針)が水中に宙ぶらりんでぶら下がって、 止まっている状態になる。 餌を宙ぶらりんで釣る釣り方を 「チュー釣り」という。

「チュー釣り」では、浮きから針までの長さをきっちり測ったりせず、 適当な長さにして釣る。 50㎝、1m、底近辺(測ったものではない)とか適当。 このチュー釣りは大阪や奈良・京都の釣り池では 禁止されている所が多いので要注意。 大阪の釣り池は池底で釣る「とこ釣り」が大前提だ。 へらぶなは底で釣る(とこ釣り)というのは常識中の常識。 その理由はこのサイトを、最後まで読まれると理解できる。 とこ釣りでないなら「へらぶな釣り」ではない。

|

チュー釣りについて

王仁新池では禁止されていないが、

大阪近辺のへらぶな釣り池では通常、

餌を池の底に付ける「とこ釣り」以外は禁止されている。 小さい池で、しかもどこで釣っても釣れるぐらい、 山ほど魚を飼っている釣り池でこんな事をやってどうするの? 金魚すくいでまき餌をしてすくう人っていないでしょ。 釣り池のチュー釣りはとにかく数を釣るだけのお遊び。 必ずカウンタを持ってやっている。 餌をとっかえひっかえしてまき餌のバリエーションだけの釣りで、 餌会社がもうかるように関東あたりで広めた釣り遊び。 あまり細かい事は考えたくなくてとにかく釣れないと面白くない という人なら、餌を水中でちゅーぶらりんにしてどんどんまき餌をして 釣ればいい。 とにかく魚が集まりさえすれば、餌なんて何でも釣れる。 どっさりふなが飼われている池では、釣れるのは当たり前、 それで毎回50匹や100匹釣って楽しい、飽きないというのなら こんな釣り方をやればいい。

大阪でもなんとチュー釣り専用池があるぞー チュー釣りは餌会社の色んな餌を大量にまき散らして、 いかに魚を集めるかという餌やりの釣り。 餌会社もどんどん新しい餌製品を出している。 何十種類もあって、何が何だか分からないケイオスな状態。

針は2本針で段差を付けて、

上針と下針の長さを大きく変えている。

上針にふなを寄せるための撒き餌(バラケ餌)を付ける。

下針に食わせるための餌などを付けている。

本来2本針はそういう使い方をするものではない。

まき餌をするなら上側を針にする必要はない。

餌をまくためのカゴかバネにすればいい。 まき餌をいっぱいするので、春~晩秋までは釣っている所に、 山ほどふなが集まる。それゆえ浮きはピュンピュン引く。 でもどの引きが食べたタイミングか分からいので、 適当に強い引きで竿を上げている。空振りが多いみたい。 なので更に餌を使う(餌会社が必死で広める釣り方)。

「チュー釣り」は

とにかく他の人より大量に釣るという事が目的。

やっきになって釣った数を競っている。 たくさんの釣り客が管理池にいても、 暑くても寒くてもとにかく他の人より 自分が好調に釣れるのがいいらしい。 この手の競技会が餌会社のスポンサで開かれていたり、 愛好会を作ってはその中で競っている。 「へらぶな釣り=人との競い合い」にしてしまっている。 仲間内では賭け事までやっているようだ。 そもそもチューで数釣りをしたいなら「へらぶな」じゃなくて、 マブナやコイの方がいいに決まっている。 食欲旺盛で魚は丈夫で安い、 餌を食う動作もそれほど単純ではないので、 チュー釣りにはもってこい。 関東ではへらぶなの養殖すらされていないのに、 何故へらぶなを使うのかまったく意味不明。 ただ1つ、理由があるとすれば、 それは餌会社の利益かな? 餌会社がへらぶなの釣りを曲解・誘導している。 へらぶなはコイ・マブナに比して貪欲ではない。 チュー釣りでも時には釣れない事がある。 餌会社にはそれがいい。 マブナや鯉なら年中へらぶなよりは食いがいいので、 色んな種類の餌は必要ないし大量に使わない。 これでは餌会社が儲からないんじゃよ。

「チュー釣り」については書籍やDVDなどもたくさんある。

市販の物は全部関東でやってる「チュー釣り」の解説ばかり。 餌会社の宣伝男があちこちの管理池で、 新商品を使っては100匹釣れたとかの記事を、 ネットや動画サイトでやたらやっている。 必ず餌の種類が書いてあり洗面器でどっさり餌を作ってる。 時間が経った餌や残った餌は全部捨てている(フードロス?)。 とにかく餌会社が儲かるように仕向けている・・・ ちょっとやり過ぎ、ひどいよね。 あまり見る価値はないやろなー |

まあチュー釣りなんてどーでもいー、大阪では関係ない

ただしこの王仁新池では一応禁止はされていないので、

関東の管理池ほどわんさかへらぶながいる訳でもないのに、

チュー釣りをやる人たちが来ている。マナーはちと問題あり。

一日竿で水面をバシャバシャと叩きなら釣っている、うるさいよ。

いらなくなった餌は池に撒く、

自分たちが終わればほかに釣っている人がいても平気で池に餌を捨てる。

洗面器や雑巾を池でバシャバシャ洗う。

桟橋をどたどた歩くとかとか。

王仁新池では南側桟橋に多いので気を付けよう。

--------------------------

水深の測り方(とこの測り方)

さて、大阪のへらぶな釣りでは、 もう少し調整が続く、もう少し我慢しよう。

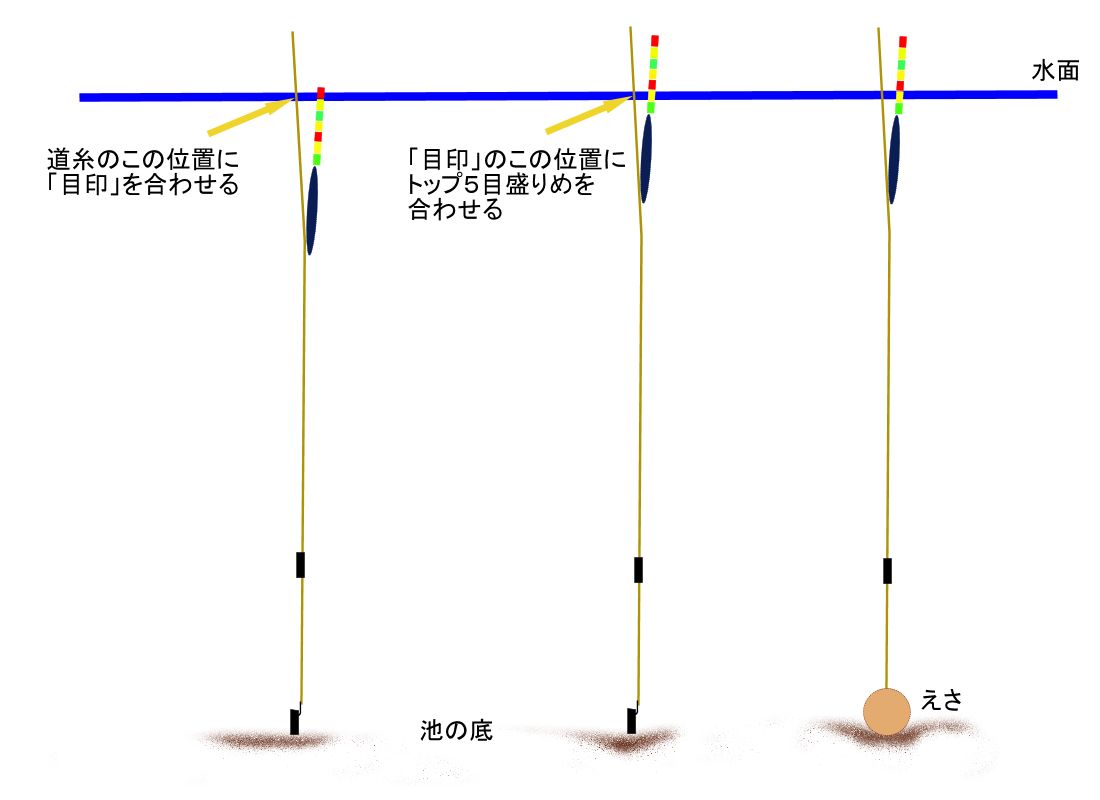

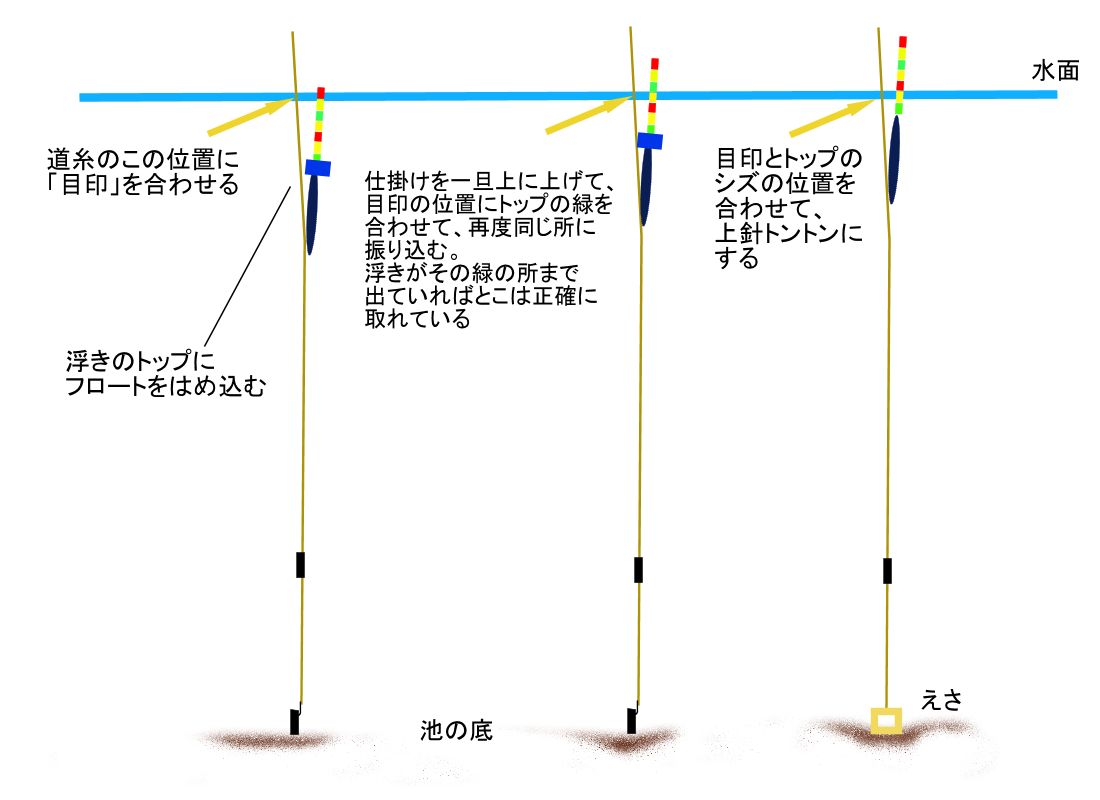

大阪のへらぶな釣りは、池底で釣る、と書いたが、 それは「浮きが立って5目盛り出ている状態で、 餌がぴったり池底に着いている状態で釣る」という事。 これがとこ釣りだ。

そのようにするためにどうするか、それを以下に詳説する。

浮きとシズのバランス調整が出来た段階で、次は水深を測る。

浮きは道糸にゴム管で留めてあるだけなので、

上下にスライドできる。

浮きから針までの長さ(この長さが水深に当たる)を調節して、

餌が池の底にぴったり到達するようにして使う。

この調節をする事が水深を測る事だ。

この調整を「とこ(床)を取る」という。

池の底で釣る方法を「とこづり」や「とこで釣る」という。

大阪の伝統的なへらぶな釣りがこの「とこ釣り」なのだ。

とこをきっちり測るのも、へらぶな釣りの技術の内。

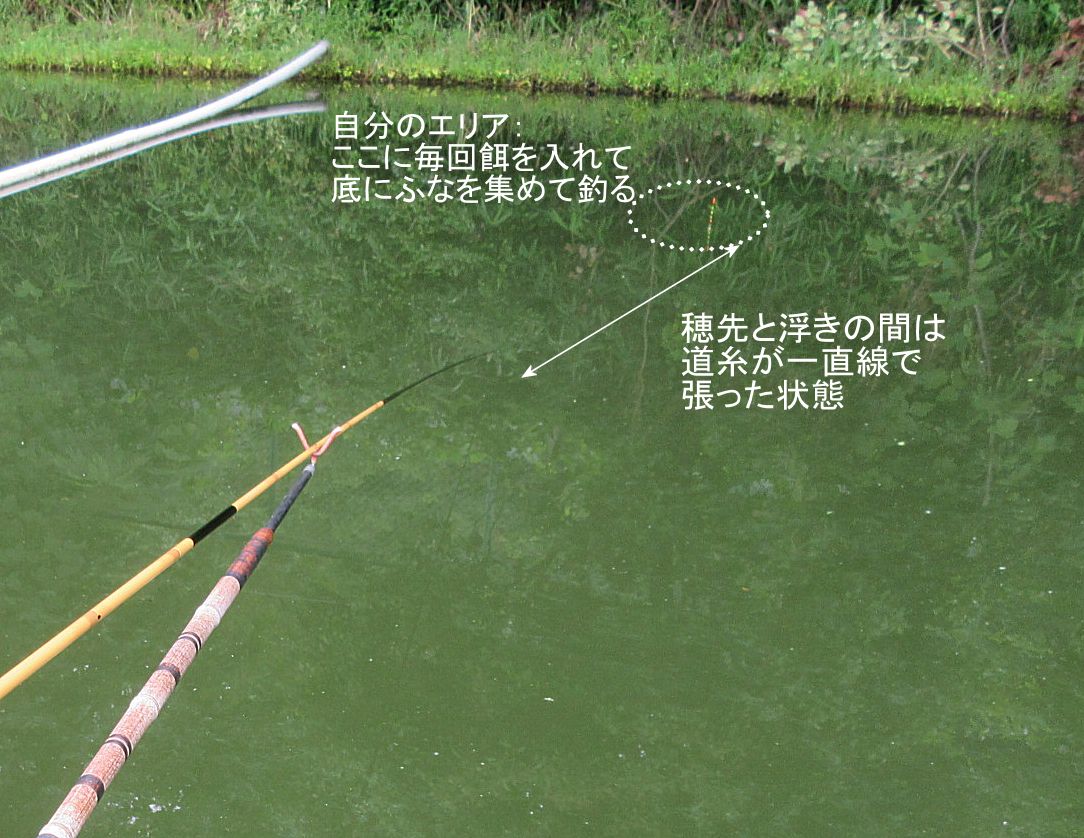

ではとこの取り方を解説する。 さて水深を測る(とこを取る)前に、 池のどこの水深を測るのか・・・ それは自分がふなを釣る「自分のエリア」を決めて、 そこの水深を測る事。位置が少しずれると水深(とこ)は数cm変わったりする。

「自分のエリア」とは毎回そこに餌を投入して、その場所の底に ふなを集めて釣りをするエリアだ。 海釣りやブラバス釣りのように、へらぶな釣りでは、 あちこち場所やポイントを変えるような事はしない。 一日ずっと同じ場所で釣るのが普通。 おおよそ半径30㎝ぐらいをイメージしよう(下図の点線円)。 へらぶな釣りでは、あっちで釣ったり、 ちょっと横で釣ったりは基本しない。

竿を振って、仕掛けを振り込んで、 毎回そのエリアを外さないように投入する。 そのための竿や糸の扱い技術は必要で、 少し風があってもなるべく正確にそのエリアに、 浮きを立てられるようにしならなければいけない。 一日数100回程度は振り込むので徐々にその技術を身に着けよう。

「自分のエリア」を目測で定めて、 そこでとこを取る。(水面に写っている像を利用して位置を定める)。

池の底はプールのようにまっ平ではないだろう(想像)。 石が転がっているかも知れない、穴が開いているかも知れない。 測る場所が左右前後にずれると水深も変わってしまう事がままある。

「自分のエリア」は自分が釣りをする姿勢で竿を手元に持って、 その状態で、仕掛けを水面に振り込んで、一番遠くに浮きが立つ所だ。 つまり竿先から浮きまでの間の道糸は、ピンと伸びている場所。 もしそれより手前に入れてしまうと、 道糸はゆるんでしまう、これではだめだ。 釣りをしている時は、竿先(穂先)から浮きまでの道糸は、 常にピンと伸び張った状態になっている事が基本だ。

左右の位置もだいたいに決める。 そのエリアでその日1日釣りをする事になる。 竿先から浮きまで道糸がぴんと張っていないと、 浮きが引いた瞬間(ふなが餌を吸い込んだ瞬間)に、 竿を立てる動きが、道糸全体に伝わらない。

へらぶな釣りでは「ふなが餌を食べた瞬間」「竿を立てる」

「針が動く」の3つが素早く連動しないと釣れにくい。

なので竿先と浮きまでの間の道糸がたるんだ状態ではいけない。

前に「竿の先は少し水中に沈めて釣りをする」と書いたが、

池表面の水が風で流れると、竿先と浮きの間にたるみができるので、

それを避けるためのものだ。

さてここからがとこの測り方・・・・

浮きとシズの調整ができた段階では 浮きから下は水中で宙にぶらさがっていて、 浮きのトップの5目盛りの所で釣り合っている状態だ (シズが重力で底方向に引っ張る力と、 浮きの浮力で上に引っ張り上げる力がつり合っている状態)。

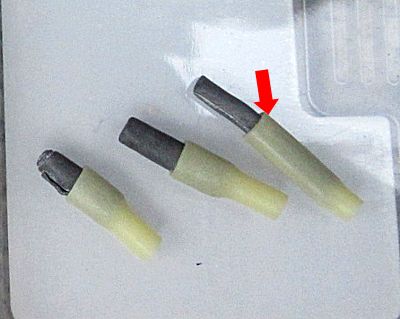

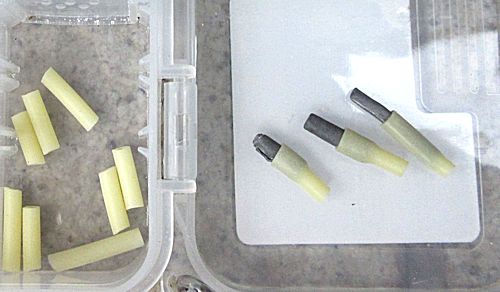

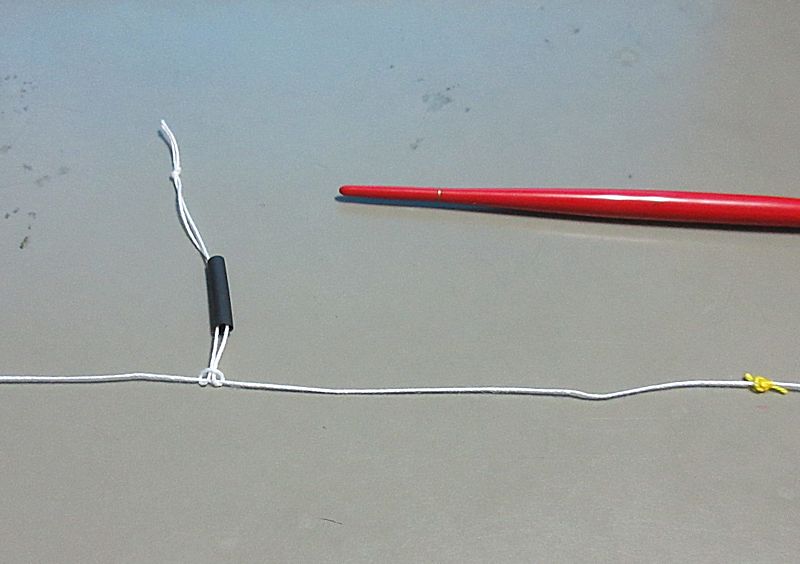

この状態で釣り針に少しだけおもりを付けると どうなるか・・・トップの5目盛りより沈んでいくずだ。 実際にやってみよう。少しだけのおもりは簡単に自作できる。

下図はその一例、シズを1㎝ほど巻いて、それをゴム管に突っ込んだもの。

おもりの調整の所で経験したので分かるだろう。

シズを1㎝もつければ、

浮きのトップ5目盛りぐらいは全部沈んでしまう。

下図の赤矢印の、シズを差し込んだふちの部分に針を引っ掛けて使う。

そうすれば、このシズは水平になる。端っこに引っ掛けて使うと

トコが1㎝ほどくるってしまう。

このゴム管は自転車の虫ゴムで100均で売ってる。

浮き止め用のゴム管でもいいがシズが入りにくい。

シズに小さい輪ゴムを巻いてもいい。要はシズに針を引っ掛ける所が

あればいい。

少しだけシズを針に付けて、仕掛けを水面に振り込むと、 まず浮きが「自分のエリア」の所で立って、 それからゆっくりトップが沈んでいくはず。 もし沈んで行かない時は、 板シズと浮きが水中で釣り合っていなかった事になる。 水中で釣り合っていれば、少しのおもりを針に付けただけで 必ず浮きは沈んでいく。

|

ここで少し簡単な浮力の物理を。

浮力とは水中で物を上に浮かせる力の事。

トップの太さを1㎜(0.1cm)として、

トップ1㎝長あたりの浮力を考える。浮力は体積だけで決まる

(あと液体の密度と)。トップの材質は関係ない。 0.05㎝×0.05cm×pai×1㎝×水の密度=0.008g重 (水の密度は1立方センチあたりの重さ=1g)。 針に付けるとこ取り用シズ自身の浮力がこれの3倍あったとして、 浮力合計0.032g重になる。 0.03gで浮きのトップを1㎝沈める事ができる。 つまり0.5gぐらいのシズを針先につければ、 トップ全体はゆうに沈ませる事ができるはず。 板シズの厚みによるが、 1㎝ぐらいのシズで0.5g以上ぐらいはあるので、 これぐらいを巻いてゴムで針先につければ、 浮き全体はゆっくり沈んでいく。 ちなみに、4号の釣り針1つは0.01gほどなので、 トップ1㎝ぐらいを沈める重さになる。 |

さて、ややこしい話は置いておいて、 微妙なバランスで、浮きとシズが釣り合って浮いているところに、 針に小さい鉛のおもりをつければ、当然沈んでいくはず。

この時、重すぎるシズを付ける必要はないのも理解できるだろう。 重すぎるシズは、池底で泥にめり込んでしまいかねない。 浮きから針までの長さは、 池底の泥の上にエサが載るぐらいの長さがいいはず。

ダンゴ餌でも重さはある、でも体積も大きく浮力もある。

ダンゴ餌は普通に丸めるぐらいだと、

水中では自重でやっと沈む程度。

なので池底で泥の上に載っても、ほとんど沈まない程度。

トコを取るのに小さいおもりを針に付けて、泥に少し沈む程度なら

ぴったりという訳だ。

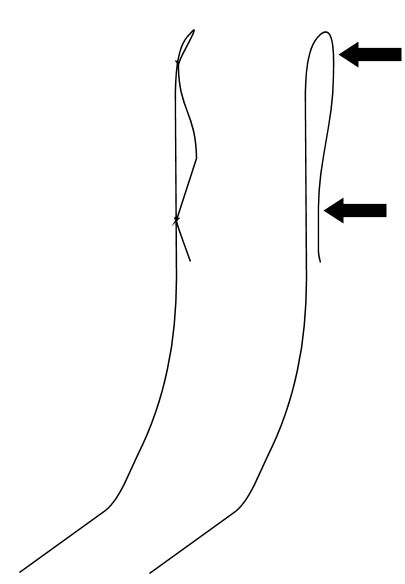

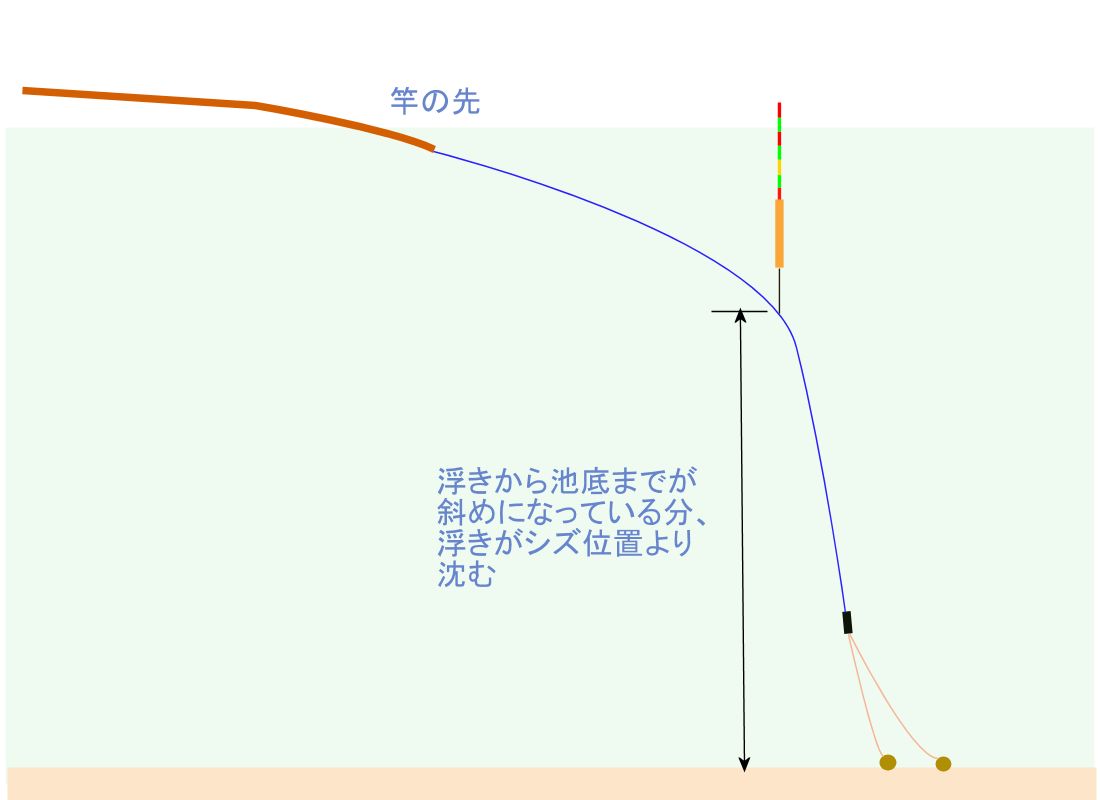

ここからが実際のトコ取り(水深測定)

- 浮きとシズが釣り合っている状態でスタート

- 針に小さいシズを付ける

- 仕掛けを「自分のエリア」に振り込む、浮きが立つが全部沈む

- 仕掛けを引き上げて、この状態から、浮きの位置を少しずつ 上にずらしていく(つまり浮き下の長さを長くしていく)

- 上に少しずらしては、仕掛けを振り込んでみて、 浮き全部が沈むようだと、また引き上げて浮きを上にずらす。 これを繰り返す。 仕掛けを振り込んでトップがゆっくり浮き上がってくるが、 これには結構時間がかかる。軽い浮きほど時間がかかる。

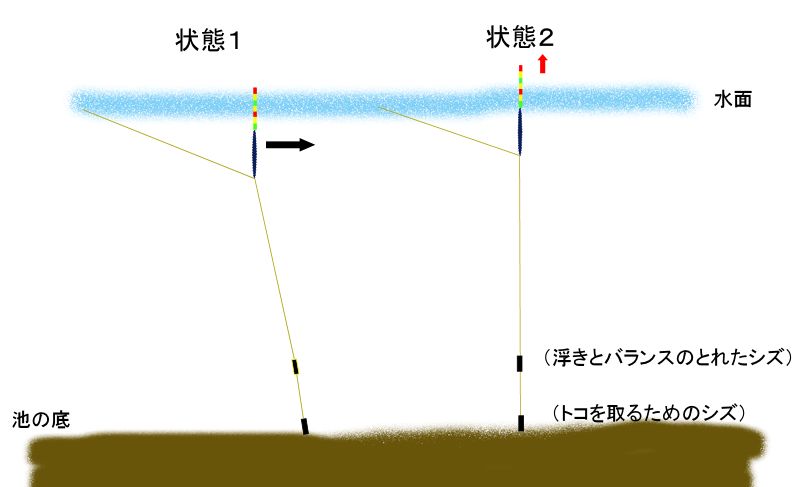

- 浮きの頭(トップの先端)が少しだけ見えてくるまで (下図「状態1」)、 これを繰り返す。

- 浮きの頭(トップの先端の赤い部分)が ほんの少し見えてきたら、竿を少し前に出してみる。 すると浮きがにゅうっと水面上に出てくる(下図状態2)

- 必ず浮きの頭が、ほんの少し見えるぐらいに調整しないといけない。 浮きのトップが出過ぎてしまったらだめ

- 竿を前に押し出しても、浮きの頭がほんの少しだけ見えるように 調整できれば、浮きを道糸に沿わせて、浮きの先端の位置に、 綿糸の目印を移動させる。これで目印から針までが水深になる。 とこが測れた事になる

浮きの先端が少しだけ見えた状態で、

竿を持つ手を池の上に伸ばして、

竿を前方へ押し出すようにすると

(下図「状態1」の黒矢印)、

なんと浮きの先端がにゅうっと浮きあがってくるだろう

(下図「状態2」の赤矢印)。

浮きがうき上がる様子

下図のように浮きのトップの先端が少し見えていた「状態1」

から2~3目盛りぐらいが水面から伸び出てくる(「状態2」)。

これは下図「状態1」では、

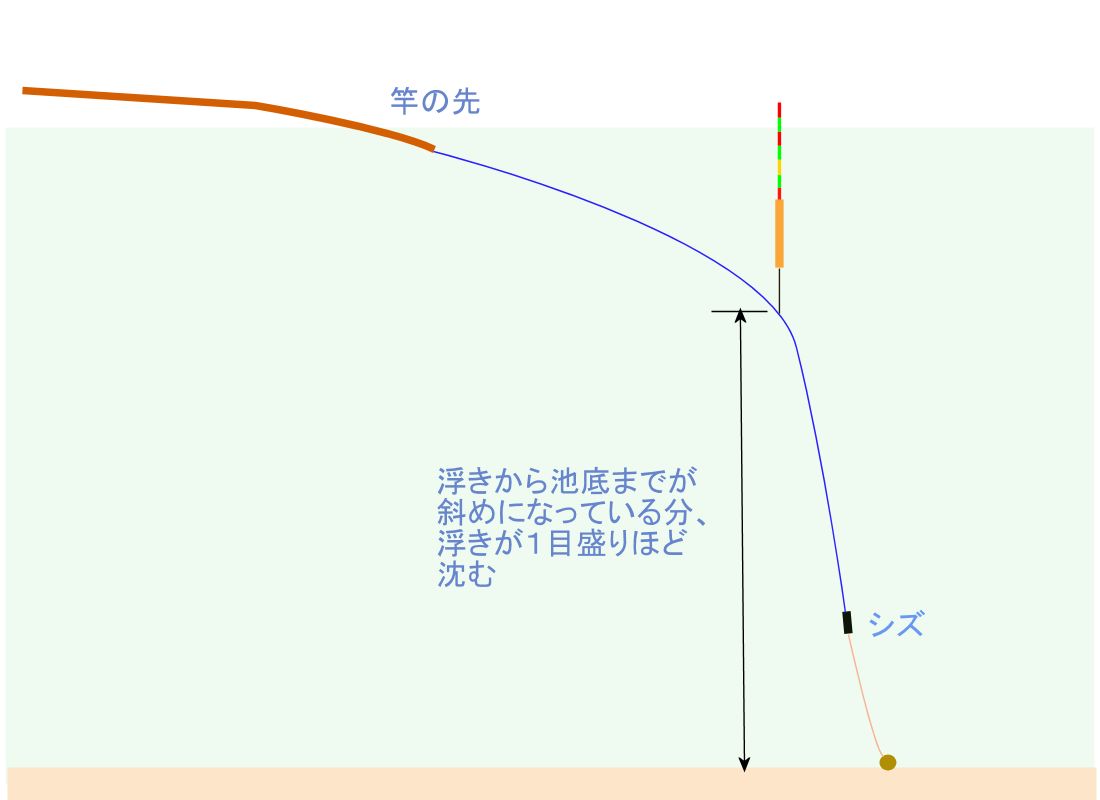

浮きから下が垂直になっていない事に起因する。

竿を前に押し出すと道糸に引っ張られて、

斜めになっていた浮き下が垂直になる(「状態2」)。

このため浮きがあがってくる。

トコを正確に測るには、

この「状態2」の形で、

浮きの先端が少し見える状態にしなければならない。

実際には「自分のエリア」より少しだけ手前に仕掛けを振り込んで、

竿をぐっと前に押し出して、浮きが「自分のエリア」の所で、

浮きトップの先端が水面から少しだけ出るようになるまで、

道糸上の浮きの位置を調整していく。

つまり「自分のエリア」で「状態2」で、

トップの先端だけ水面に出ているように調整していく。

そしてトップの先端の位置に、道糸上の目印を合わせる。

この目印の位置が「自分のエリア」での水深ぴったりになる。

トコが測れた事になる。

しかしこれがなかなか難しい。理屈ではこういう事だが、 池の底はまっ平ではない。 仕掛けを振り込むたびに少し位置が前後左右する。 すると水深もセンチ単位で変化するだろう。

また水面の水が少し流れていると、浮きがそれに流されて、 浮き下が「状態2」のようには垂直にならない。 トコを測るたびにあれ?となる経験をするだろう。

しかし理屈どおりにはいかなくても、

いくらか妥協して「このへんでいいだろう」と、

経験で決めていく。

あせらずに何度もやり直して、

「自分のエリア」での水深を納得するまで測ってみよう。

ベテランになっても、丁寧に結構時間をかけてこの作業はする。

餌を付けて釣りをやっている最中でも、

なんか浮きの引き(アタリ)が変だなーと感じて、

またトコを測り直すという事もしばしばやる。

また何匹か釣るとどうやら池底の泥がえぐれて、

「自分のエリア」の水深が微妙に変化する事もままある。

トコを常時正確な長さにする事は、 へらぶな釣りの基本的かつ重要な作業だ。面倒がっていてはだめ。 このような作業のサバキ技術でも、 ベテランと初心者では大きな差が出る所になる。

シズの調整とトコ取りの正確さが、 とこ釣りではとてもとても重要。 この2つの事で、アタリの出方、アタリの様子も変わってくる。 毎回の釣りで、この2つがいつも同様で正確であって初めて、 他の項目の変化を試していける。 例えば餌の種類、大きさ、固さ、餌打ちの間隔など。

--------------------------

トコが測れて次に何をするか・・・。ここで登場するのが仕掛け作り の所で説明した「目印」だ、あの黄色い木綿糸の結び目だ。

今、浮きのトップの先端が、水面から少しだけ出た状態、 つまりトップの先端から針先までが、 「自分のエリア」の水深になっている。 この水深の位置に「目印」(結び目)を合わせる。

仕掛けを上げて、浮きを道糸にそわせた状態で、

「目印」の結び目を移動させる。

浮きのトップの先端に「目印」を合わせる。

これで「目印」の位置が水深を示している事になる(下図左側)。

次にこの「目印」の位置が水深なので、今度は浮きを上にずらして、 トップの5目盛りめ(=シズの位置)をこの「目印」に合わせる。 つまり「シズ位置」と「目印」を合わせる。 これでトコ合わせは完了になる(下図中央の状態)。 この状態で針にえさを付けると、 底にえさがあって、そこから浮きまでがちょうど水深になって、 浮きとシズが釣り合っている状態になる(下図右側)。

この状態でふながえさに触れると、その動きが敏感に浮きに伝わる。

浮きとシズのつり合い、

浮きから池底の餌までの長さがぴったり合っていて、

初めて池底のへらぶなの動きを、敏感に浮きに伝える事ができる。

へらぶながいかに慎重に餌を食べたとしても、

浮きにはその動きが伝わる。

ここまで地味な作業だ。 この作業の正確さがへらぶな釣り(トコ釣り)の技術の1つだ。 「へらぶなをトコで釣る」とはこの理屈になっていて、 この作為性があるからこそ、 このへらぶな釣りのおもしろさが際立つ。

トコがずれると浮きに表れるアタリもおかしくなり、 いいアタリで竿をしならせる事が難しくなる。 いいアタリで釣り上げてこその面白さ。

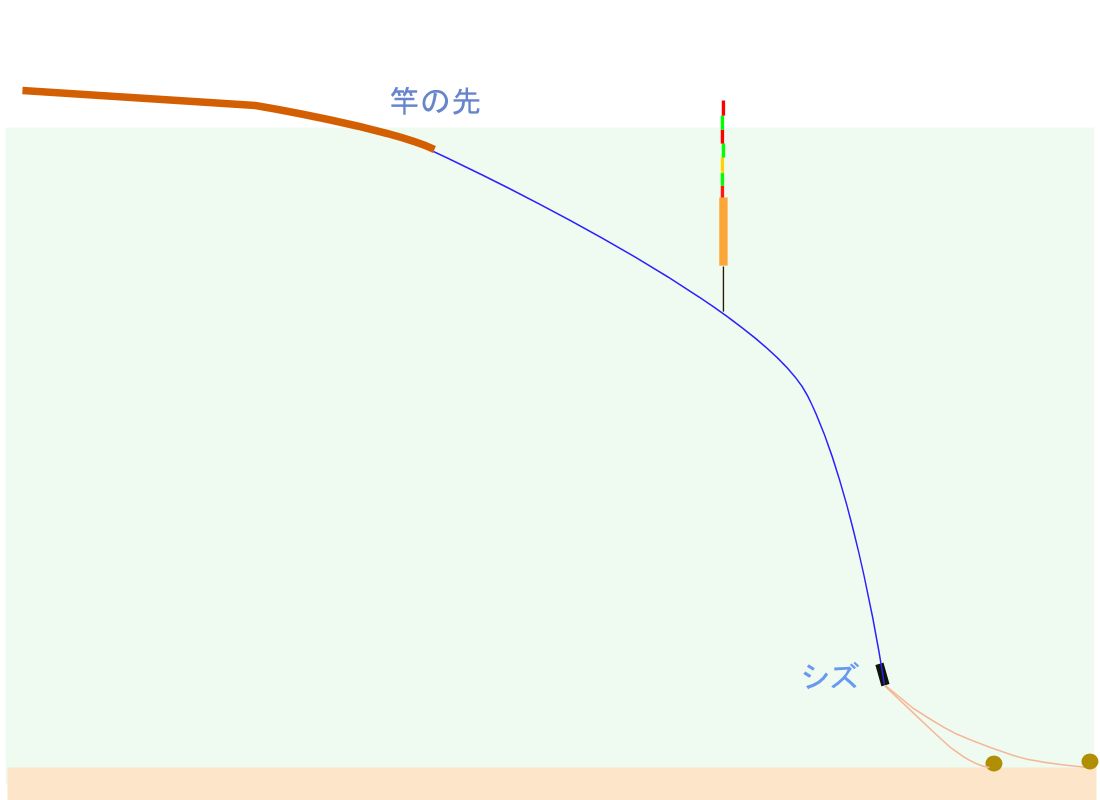

とこをきっちり取っても、餌を付けて投入すると、 下図のように実は浮きより下の糸が斜めになる。 そのため、浮きが5目盛りよりも1目盛りほど沈んだ状態になる。 その証拠に、竿を少し前に押し出すと、浮きが上がってくる。 これはとこが間違っているのではない。 餌が池底で軽く引っ掛かって、アンカー(錨)状態になっているので、 どうしても斜め分が沈む。 この状態で、餌が溶けてしまうと、 アンカーが外れて浮きが浮上してくる。 つまり餌がなくなった事がそれで認知できる。

アンカー状態が外れて、浮きが1目盛りほど浮上する別の理由がある。

それは魚が餌の周辺を泳いだり、餌をつっついた時だ。

アンカー状態が外れて浮きが浮き上がる事で、魚の寄りを察知できる。

竿先から道糸~ハリス~餌まで、たるむ事無く、 張力が掛かっている状態なので、餌周辺の動きが浮きまで敏感に伝わる。 魚が餌の周辺を動くと餌がゆれて、 餌が付いている状態でもアンカーが外れて、 浮きが浮上してくる。 へらぶなは落ちている餌をいきなり食べる事はまれ。 餌に寄ってからしばらくしないと食べない。 なので、アンカー状態が外れて、浮きが少し浮き上がってからの アタリを取るようにしないと釣れない。

この前の上述箇所で「餌が溶けてしまうと、アンカーが外れて浮きが 浮上してくる」と書いた。魚が餌に寄って来てもアンカーが外れて、 浮きが浮上すると書いた。どちらも現象はよく似ているが、 魚が餌に寄って来て浮きが浮上する場合は、 餌が溶け散った時よりは少しだけ沈んだ位置だ。

つまり、1)餌を投入、2)浮きが立ち、ゆっくり浮きが沈んでいく、 3)5目盛りより1目盛りほど沈む(斜め分)、 4)魚が寄ると少し浮上(ここでアタリを待つ)、 5)餌が溶け散ると更に少し浮きが浮上して、 5目盛り目よりも少し浮上して止まる、という順序。 少しややこしいが、実際に池でやってみて、 またこの部分を読み返してもらうと理解が進むだろう。

4)の箇所で「ここでアタリを待つ」と書いたが、 それより前の3)の状態でアタリが出たらどうするか・・・、 あまり合わせない方が良い。ふなが寄っていない時のアタリなので、 ジャミかスレ・アタリの場合が多い。

「斜め分」があって、餌が池底で少し引っ掛かってアンカーがかかった状態で このアンカーが外れると浮きが少しだけ浮き上がって来る・・・と説明した、 少しややこしくなるが・・・この現象は浮きのトップがパイプトップで、 幾らか浮力がある物(直径1㎜以上のトップ)でないと、 浮き上がる力が小さくてこの現象は見られない。

また浮き全体の浮力が大きくてシズが重い場合(1.5g以上程度)、 斜め分が出ないので、やはりこの現象は出にくくなる。 色々試すといい。

--------------------------

トコがずれると、どのような事が起こるかを示す。

(浮き下が水深より長かった場合)

少しぐらい水深より長くても、浮きより下が斜めになっているので、

上の図のように、5目盛りの位置より浮きは沈む。

更にそれよりも長くすると、

斜めになっていても5目盛りまで浮きが浮上する。

しかしそれではハリスが少したわむので、

へらぶなが餌の周辺に寄って来ても、それが伝わりにくい。

敏感にそれが浮きに伝わらない。

反面ジャミ(小魚)がつっついても、敏感には浮きにまで伝わりにくい。

へらぶながしっかり餌を食べたようなアタリが、

特に浮きに現れるようになる。

つまり浮き下の長さを水深より少し長くしていくと、

ジャミ・アタリが浮きに現れにくくなる。

わざとずらして釣る釣り方もある。

ふなはジャミとは比較にならないぐらい、捕食は力強いので、

ふなのアタリならどんなに小さくても、明確なアタリが出る。

(浮き下が水深より短かかった場合)

この場合は極端な事を言えばチュー釣りになる事もあるので、

そんな釣りにならないように注意しよう。

さて実際は餌を付けていない状態では5目盛り(シズの位置)まで見えているはず。

針に餌を付けると、餌の重みで5目盛りより浮きが少し沈む。

ダンゴ餌1個で浮きが何目盛り沈むかにもよるが、

餌が池底に着くまで浮きが沈む事になる。

浮き下の長さが水深より1目盛り分ぐらい短かったとすると、

餌を付けると4目盛りまで沈む。

ダンゴの餌が解けて無くなると、5目盛りまで浮きが上がってくる。

しかし注意が必要。さきに書いたように、 「斜め分」によって5目盛りめよりも沈むので、5目盛りより沈む、 イコール浮き下が短いと判断しないように。竿を前に押し出してみて、 浮きが上がってくれば、それは「斜め分」で沈んでいるだけ。

それでも浮きが沈みがちの時は、 少しずつ浮きを上にずらしていく(5㎜ぐらいずつ)。 浮きがシズの位置(5目盛り目)まで出るように調整する。 しかしトコをもう一度きちっと取り直す方がおすすめ。

トコがきっちり取れたと思っていても、左右・前後が少しずれると 1㎝や2㎝ぐらい水深が変わる事はままある事。 トコを取る時には、実は前後左右に少しずれた場所でもどうなっているか 探っておく事も大事。 トコ取りがきっちり出来ている人とそうでない人では、 釣りを始める時点から力量に差が出ている事になる。 ベテランでも時間をかけて、納得いくまでトコを取っている。

へらぶり釣りではアタリをいかに出せるかが全必要技術の半分だ。 トコ取りはアタリを出す為に非常に重要な技術だ。 ちなみに残りの半分はアタリの見極め技術。

浮き下の長さによって、浮きに現れるふなの寄り具合や、 アタリの出方が変化してくる。 その微妙な変化を見ながら、釣っている最中でもトコは時々確認して、 最良な状態に調整・維持する必要がある。

アタリの出方はとこの長短でも変わるし、浮きの大きさ(浮力)や、 トップの太さによっても変化する。最初は同じ浮きを、 1年ぐらいじっくり使ってみよう。それから変化を見るようにしないと、 浮きの変化によるアタリの変化は見定められない。

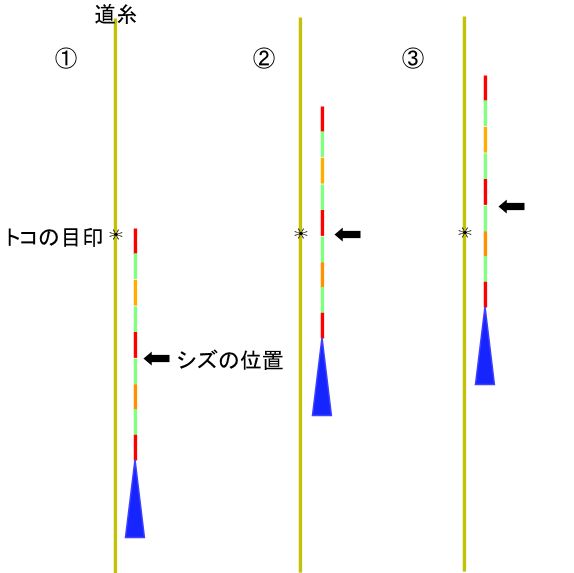

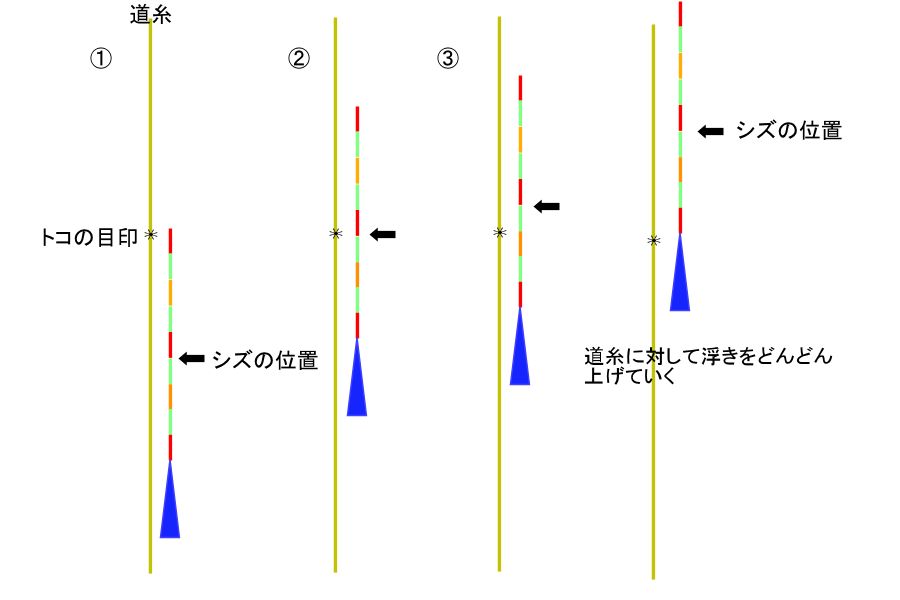

(少しくどいが、再度とこ合わせについてまとめる)

下図①はトコを取った直後の状態。

浮きの先端と道糸のトコの目印が合わさっている。

黒矢印はシズを調整して浮きが水面に出る位置。

つまり5目盛りめ=「シズの位置」という事。

②は浮きを道糸にそって上にずらして、シズの位置

(5目盛り目)とトコを合わせた時の図。これで浮きが

5目盛り目まで出たら、餌(針)が底にぴったり着く事になる。

しかし浮きが5目盛り目より沈む時は、③のようにさらに

浮きを上にずらす。

あるいは、②の状態で餌を付けて浮きが5目盛りまで出ている状態で、

餌(針)を少しずらしたい時は、

やはり③のように浮きを上にずらす。

すると図の*と矢印の差(1目盛り分)が池底にずらせた状態になる。

よく釣り池で「どれぐらいずらしているの?」「1目盛りほど」

などと会話しているのがこのこと。

でも実際にはハリスがだらりと池底に寝そべるのではなく、斜めにたわむ。

その部分が大きくなる事になる。

竿の上げ下げの操作で、また魚が釣れてあばれたりするタイミングで

浮きも上下にずれることがある。

しかし目印(糸の結び目)は浮きの位置のずれとは連動しないはず。

なので、時々は浮きのシズの位置と目印の位置の関係を確認する。

もし違っていればどちらかが動いたことになるので、もう一度トコは

取り直す必要がある。大概は浮きがずれている。

ここまでは理論的なお話。実際はこうはいかない。 その最大の理由は、池の底なんて何があるか分からない。 プールのような人工池はあまりデコボコが少ない。 しかし野池・ため池を釣り池にしているような池は、 池底の凹凸が激しい。とこを取る場所が10cmも違うと、 とこも激変する事がある。泥、木の葉、 石ころ・・・一体池底はどうなっているのか、潜って見てみたいぐらい。 とこを取る場所を前後左右で探ってみると随分と変わる事がよくある。 では一体どこの位置でとこを測ればいいのか。 あまりにデコボコで大きな石がある感じだと、とこ釣りは困難。 そういう時は少し場所を移動する事も考える。 なるべく安定した小さいエリアを見つけて、 そこになるべく精度よく餌を投入する。そういう操作術も必要になる。 「とこ取り3年、餌打ち5年、アタリの見極め13年」とか。

<プラス・アルファ>

とこの取り方は上述以外にあと2つある。

1つは浮きのシズ位置を調整したら、一旦そのシズを外す。

次に針にトコ取り用のおもりを付けて、

あとは同じように浮きの位置を調整して、

水面からトップが出ている位置にトコの目印を合わせる。

この場合もなるべくトップの先端近くが水面に出ている状態で目印を合わせる。

とこ取り用のおもりは市販されているがそんなの買う必要はない。

クギ中央ににゴム管を通して使う。水平にクギが着底するようにする。

もう1つはフロートを使う方法。これは別項で説明。

いずれの方法も正しくやっていれば、同じ位置に目印がくる。

3つの方法で何度も試したがいずれも同じだった。

余計な部品道具無しで、小さいおもりだけでとこが取れるのが上述の方法だ。

--------------------------

釣り始める

ここまでは釣るための準備だったが、以上を含めてへらぶな釣りの技術だ。 さてここからが本番、へらぶなが池底のえさに寄り付いて、 えさを吸い込む瞬間を浮きの動きから読み取って釣りあげる。 へらぶなという生き物との心理戦になってくる(ちょっと大げさ)。 釣り池のへらぶなはいつも釣られて痛い思い、怖い思いをしているので、 なかなか用心深い。すぐにぱくつく魚とは訳が違う。

また池にはふな以外に小さい小魚や淡水えびまでうようよいる。 これをジャミと呼んでいる。 このジャミ連中もえさをしょっちゅうつっつくのだ。 ジャミが浮きを引く(ジャミあたり)動作も浮きには現れる。 ジャミ当たりの中から、 いかにへらぶなが食った時の浮きの引き(食いあたり)を見極めるか。

また釣り池ではふながたくさんいるので、 えさを入れていくと、 かなりふな達がえさ周辺に寄り付いて来て、 道糸・シズ・ハリスにぶち当たる。 このようにふなが触れても、浮きにその動きが伝わる。 これは「スレあたり」と呼ばれる。 スレあたりに合わせると、空振りかふなの体に針が引っ掛かって釣れてしまう。 これは釣った事にはならない(海釣りならなんでもゲットだが、 釣り池ではそんなの意味が無い。 チューの数釣りでは数に入れるのだろう)。

へらぶなの寄り、ジャミあたり、スレあたり、食いあたり・・と浮きの動きには さまざまな情報が発現する。 この中で食いあたりを見つけた瞬間に合わせて竿を立てると、 竿は空を切る事なく、 ぐぐっと曲がってへらぶらの手ごたえを得ることができるのだ。 最高に気持ちのいい瞬間だ。

浮き下(トコ)の調整、えさの調整、浮きの動きの読み、 これら3つがピタリと合わさった時だけ、 あのなんとも言えないへらぶなの引きを味わえる。

餌の準備

「自分のエリア」を決めて、そこでのトコも取れた(水深が調整できた)、

では餌を練って釣り始めよう。

えさは色々あるが、取りあえず餌会社マルキューの「段差バラケ」と 「ダンゴの底釣り」の2つを配合して作っていく。 「段差バラケ」は撒き餌に使う物。 それだけでダンゴに練って水へ入れると、 20~30秒ぐらいで崩れ去ってしまい針だけになってしまう。 これでは釣れない。 そこで「ダンゴの底釣り」を2~5割ぐらい混ぜて、 すぐにばらけて無くならないように調整する。 バラケを押さえるために入れるだけなので、何でもいい。 グルテン系の製品でもいい。

配合比率は色々だが、最初は「段差バラケ」: 「ダンゴの底釣り」=5:1ぐらい。 「ダンゴの底釣り」の比率を多くするほど、 餌は水中でバラケにくくなる(水中で粉を撒きにくくなる)。

ふなやジャミはこの粉のような餌が大好きで、たくさん寄ってくる。 魚を寄せて釣るのにはいいが、夏近くになると、 たくさん寄り過ぎて水中は混乱状態になる

こうなると浮きの動きもめちゃくちゃになってきて、 きれいな食いアタリを拾えなくなってくる。 へらぶなは単独行動はしない。5~10匹ぐらいの小群でいる。 なので1群だけ寄っていればいい。その中の1匹だけ 釣り上げる。あまり餌を入れ過ぎないようにする事はとても大事。

やみくもに魚を寄せればいい、というものではない。 釣り池ではふながたくさん飼われているので、 夏場では特に寄せ過ぎないように、 餌を調整しながら釣る事が重要。 また餌を入れる間隔も調整しよう。 魚が寄り過ぎると浮きに出る食いアタリが雑になって興味が薄れる。

ダンゴ餌のバラケ具合、固さ、大きさを調整する。 餌が水中を降りて行くスピードも重要で、 これは浮きの浮力で調整する。 つまり浮きの浮力が大きい物(ボディの太さ・長さ)は 重いシズになり、そのシズが餌を水中に引っ張り込む。 軽い浮き(浮力の小さい浮き)はシズも軽いので、 餌はゆっくり水中を降りていく。

ふな達を寄せ過ぎずに、適度に池底に誘導しながら 釣るようにする。 特に温かい時期では、池の上層で餌をばらまき過ぎたり、 餌の落ちていく速度が遅すぎたりすると、 底層のふな達までが全部上層に登ってしまう。 すると池底の方では、まったくアタリが出なくなってしまう事もある。 これを「うわずり」と言う。うわずりには注意が必要。

水中が見える訳ではないので、浮きの動きを見ながら、 餌や浮きを調整する。 仕掛けを投入して浮きが立つ前や立ってすぐに、 浮きが引いたりすると、餌は上層で食われている証拠。 餌が上層でつっつかれるが、池底ではまったくアタリが 無くなってしまったら、うわずってしまっている。 そんな時はトイレに行ったり、 お茶をしたりして餌の投入をしばらく控える。 しばらくしてから、餌を固く小さくしたり、 浮きを少し重い目(浮力の大きめ)に交換したりする。

---------------

ダンゴ餌つくり

プリンのカップに「段差バラケ」1杯

「底釣り用のダンゴ」をカップ4分の1

(春~初夏)バラケ:ダンゴ=4:1

(盛夏~秋)バラケ:ダンゴ=1:1

入れ物に入れて、粉のままよくかき混ぜる。

水をプリンカップ5分の1入れて

へらでだまになった部分を切り刻むようにまぜていく。

全体に水分が回るまでよくかき混ぜる。

一カ所に寄せて軽く固める。ここから指でつまんで丸状にして使う。

この量で約2時間分。

混ぜた粉に水を入れても最初はばらばらした感じだが、

かき混ぜているとしっとりしてきて、

ぎゅっとまとめるとねっとり固まってくる。

出来たダンゴをカップの水の中に入れて、

時間ととともにどうなっていくか観察してみよう。

これをパチンコ玉の大きさに丸めて、

針が隠れるように針に付ける。

仕掛けを投入すると、シズにひっぱられて仕掛けは沈んでいき、

そして浮きが立つ。

すると調整した目盛りの位置(5つめ)でじわーっと止まる。

糸は常にピンと張った状態にしておく。

下図でこのダンゴの大きさと重さを示した。 直径約1.2cm(ほぼ球形)で0.8g。浮力を計算すると0.90g重。 この計算では餌は沈まない(浮力の方が大きい)。 直径1.2cmの球形では誤差が大きすぎるよう。 1.1cmで計算すると浮力は0.70g重になって、 沈む力の方が0.1g重勝って沈む。 浮きのトップ部分の浮力は1㎝長あたり約0.01g重だったので、 このダンゴ1個でもトップ全体を沈めるぐらいの重みがある 計算になる。針(3~4号)1本の重さは0.01g程度。

餌が浮きをどれぐらい水中に引っ張り込めるかは結構微妙で、 餌の大きさをギュッと固めると浮きを沈める力が 大きく増すことになる。 このあたりは浮きのトップの太さ、 ねり餌の種類や状態で変わるが、とこ釣りではそんなに関係ない。

ちなみに浮き5目盛り目にするシズ位置を調整した時は、

水中ちゅうぶらりんで調整している。

つまり針の重さ(0.01g)も入っているので、

1目盛り分ぐらいが針になっている。

餌(針)が着底して少しでもずらした形になると、

この針の重さ分がなくなり、

浮きの目盛りは1つ分浮き出る事になる。

現実にはなかなかそうならない。

水中では餌(針)から浮きまでが少し斜めになって、

その分ぐらいは相殺されるイメージ。

餌の重みが池底でアンカーになって浮きを引っ張る形になっている。

餌が無くなってアンカーが掛からない状態になると、

やっぱり針1つ分の重みが抜けて浮きが少し出てくる。

この辺は現実の池で経験してみるといい。

「段差バラケ」には魚を寄せる「さなぎ粉」が入っている。 「段差バラケ」に「ダンゴの底釣り」を混ぜてあるが、 やっぱり1~2分ぐらいで水中でかなり崩れているはず。 なので最初は1分おきぐらいで竿を上げては、 またダンゴを付けて振り込む事を繰り返す。 「自分のエリア」の水底では、 バラケた粉状の餌がおいしそうに舞っているだろう(想像)。 それを食べに小魚、ふなが集まってきてくれるだろう(想像)。 水中に舞う餌もふなは大好きで、喜んでふわーっと吸い込む。 その様子は浮きの動きにも現れてくる。

ねり餌は「ダンゴの底釣り」の単品だけでも構わない。

でも「段差バラケ」を配合した方が魚を集めやすいのと、

実は「段差バラケ」の方が少し体積があって、

費用の節約にもなる。へらぶなの粉餌は結構高いぞ。

実際の釣り方

桟橋に自分の安定する形で座る。

手元に竿の握り部分が来る状態にする。

竿は自分の中央の位置に来るようにしてもいいし、

利き手近くにしてもいい。

餌を付ける時の事を考えて、一番いい位置になるようにすればいい。

通常は、竿を竿掛けに置いて、手元に針が来て、利き手で針をつまんで、

反対の手で餌を丸めて針に付ける。

この際、両手で餌を触る人がいるが、

なるべく利き手ではない方の手だけで餌を扱えるようになった方がいい。

理由は竿の握り部分に餌がこびりついて汚れるから。

釣り始める前に玉網は必ず準備する。玉網は利き手の反対側に置いておく。 魚が釣れたら、利き手で竿を立てて引き、 魚を手元まで引き寄せて玉網ですくいあげる。

餌は針が隠れる程度に付ける。餌の形は概ねまん丸でいい。

竿を振って、仕掛けを池に振り込む。

竿を竿掛けに置く。

竿の握り部分を手で軽く握って「自分のエリア」で浮きが立つ、

5目盛りまで沈む。

浮きがピクっと引いて竿を立てて釣り上げる。

浮きがピクっと引くことを、

釣りの世界では「アタリ」と呼ぶ。

このアタリが出た瞬間に竿をサッと上げる事を

「アタリに合わせる」という。

「へらぶなの小さいアタリに合わせる、

竿がしなってへらぶなが釣れる」という表現になる。

アタリが出てサッと合わせる時は、竿先を1mほど素早く、 でも力は入れずに軽く素早く上げる。 「素早く軽く」、決して竿を力強くギュッと握って、 思いっきり上げたりしない。 軽くサッとあげると、もしへらぶなが餌を食べていたら、 鋭い針はふなの唇に必ずかかる。 針の先ではなく、丸い背の方が唇に当たって釣れない時もあるだろう。 きれいな食いアタリに合わせても、必ず針が掛かるとは限らない (確率の問題)。

針が掛かると竿を伝ってふなの重みが伝わってくる。

針に掛かったふなは逃げ惑うので、

ある程度力を入れて、慌てず優しく竿を立てて、

自分の方へ引き寄せる。

ふなは桟橋の下に潜り込もうとする。

中に入られると、桟橋の杭に巻き付かれたりするので、

そちらの方向へ行ったら、

竿を立てて頑張って引き込まれないようにする。

水上にふなを引き出したりしないで、手元に引き寄せて、

水中から玉網ですくってあげる。網を桟橋の上に上げて、

玉網の中で針を外して、魚は玉網の中に入れたままそっと池に入れて、

すぐに逃がしてあげる。

もし餌を飲み込んで、喉の奥で掛かっていれば、

ふなの体を持って、

指先を喉に入れて針を押し込むと外れる。

慌てずに優しく外してあげよう。

どうしても外れなかったら、隣の人に助けを求めてみよう。

小物道具で紹介した針外しを使って外してみよう。

針外しの先端わっかに糸を掛けて、優しく先端を喉に入れて、

針を奥へ少し押すようにすると外れる。わっかに針が掛かって取り出せる。

へらぶな釣りは、

餌を付けて池に入れてじーっと待っているような釣りではない。

餌を付けて振り込んで、浮きが立つ・・・

1分ぐらいしても全然浮きが動かない時は、

仕掛けを上げて餌をつけ直してまた振り込む。

そしてまた浮きを見続ける。

これを数分間、繰り返していると、浮きが動くようになってくる。

だって釣り池だからふなはいっぱい入っている。

浮きが動かなければ、この釣りは釣りにならない。

釣り池ではかなりたくさんのふなや小魚がいるので、

必ず動くようになる。

もし全然動かない時は、餌が柔らか過ぎて途中でなくなっている。

夏の暑い時期は水底の方には生物がいなくなる様子。浮きはまったく動かない。 そのような時期はへらぶな釣りはお休みにしていもいい。 よほどこの釣りが好きになれば、 日がな一日浮きが動かなくても浮きを見ているだけで楽しさを感じられる。 このような境地に至るには時間も必要だ。

「自分のエリア」の位置の池底には、最初魚はいないだろう。

しかし餌を何度も投入していると、魚もすぐ集まってくる。

季節や池によっては違いはあるが、

寒くない時期だとすぐに浮きが動き始める。

へらぶな釣りはこの浮きの動きを見極める遊びである。

パカパカ釣り上げて、喜ぶ子どもの釣り遊びではない。

浮きの動きで、池底の様子が手に取るように分かってくる

(それは想像の世界だがとても楽しい)。

浮きが動くと、水中に生き物がいる証拠、一体何がいるんだ・・・

浮きの動きは一体なにを伝えてきているのか・・・

へらぶなが寄ってきて、餌の周りを泳いでいるのか、

小魚(ジャミ)がつっついているのか、

へらぶながゆーくり餌を吸い込んだ瞬間なのか、

へらぶながパクっと咥えて、首を振ったのか、

へらぶながパクっと咥えて、泳いでいってるのか、

食べた瞬間にまた吐き出しているのか(食い吐き)

浮きの動きを見て、自分なりに理屈を考えてえ、

想像を膨らませてアタリに合わせていく。

これがへらぶな釣りなのだ。

さてどんな浮きの動きがへらぶなが食ったアタリなのか。 これを見極めるのがこの釣りの面白さの核心だ。 経験を積み重ねるしかないが、 ここではザクっとした事を記しておく。 あとは自分で経験して、想像しよう。 そして釣れるか釣れないか、 色々な浮きの動き(アタリ)に合わせてみよう。

基本的には浮きの動きと魚の大きさは反比例する。

つまり小さい小魚ほど浮きはズボッと沈む。

逆に大きなへらぶなだとほんのちょっと、

トップが数mmほどカチっと沈む。

「カチッ」とか「カツッ」と表現しているが、

パチンコ玉が5㎜の段差をコトッと落ちたような、

鋭い浮きの沈み込みがある。

つぎの映像をよく見てみよう。実はカチッとしたアタリの前に、

浮きは少しだけふわーっと動いている。

この浮きの動きでへらぶなの気配を感じ取れる。

この映像は実はダンゴ餌ではなくて、うどん餌の時のもの。

ダンゴ餌の場合はもう少し沈む動きは大きくなる傾向にある。

アタリの瞬間の映像

(ブラウザの「戻る」ボタンで戻る)

これは典型的なへらぶなの食いアタリだ。

30㎝近い大きなふなが、口を開けて一息でスコンと吸い込む様子が、

浮きの動きに現れる。

浮きをじーーっと見つめて、この鋭いアタリが出た瞬間を、

見逃さないようにさっと竿を上げる(合わせる)。

餌を振り込んで、数分以内にこのアタリが現れる。

寒い時期になると、そんなにすぐにはアタリが出ない。

全然アタリが出なくて、また餌を付けて振り込んで・・・

という繰り返しが続く事もある。

でも一度でも、このきれいなアタリでへらぶなが掛かって、 竿を引く手応えを味わったら、もうこの釣りはやめられない。 この快感は海で大物を釣る以上の快感だ。

春以降温かい季節だと、 7㎝前後の小魚がすぐに餌に食いつき、 浮きはズボッと全部沈む。 このアタリに合わせても何も掛からない。 たまに小魚(ジャミと呼ばれる)が釣れるので、 ジャミ・アタリだと悟る。

餌を付けて仕掛けを投入すると、浮きがピュンピュンと動く。 餌をジャミが突っついて食べてる。 しばらくそれは見過ごして、 一旦浮きの動きは静かになる、 じーっと見ていると数㎜ほどの鋭いアタリが出る。 これに合わせてみるとふなが掛かって、 竿に重い手応えがかかるだろう。

ところが実はこういう半目盛りほど(5㎜ほど)のアタリでも、 なかなか釣れない。 ジャミでもこういう鋭いアタリになる事も多い。 またへらぶなはとても用心深い魚で、 一度食っても瞬間的に吐き出す。 この「食い吐き」でも、 浮きにはきれいなアタリとなって現れる。 へらぶながどういう理由で、 この「食い吐き」をするのかはあまり分からない。 餌が固いとか大きいとか、 ハリスが唇に触って違和感を感じたからとか。 手元の水面にへらぶながたくさん寄って来る事がある。 そんな時は、ダンゴ餌を1つ放り込んでどんな食べ方をするか、 観察してみると言い。食べてすぐ吐き出すような事も見られる。 本当の事はへらぶなのみが知っている。

それで餌の硬さを柔らかめに変えたり、小さくしたり、 ハリスを細くしたりとかがよく試される。 「xxを変えたらよく釣れるようになったわ」というので、 硬さ・大きさやハリスの太さが原因だと言われるようになる。 しかしいつもそうとは限らない。 勘と経験で色々変えて楽しむ人もいる。 変えずにそのままやっていても、 徐々に変化して釣れるようになってくる事もままある。 そんな程度の試しでは、本当の事は分からない。 この辺を探ってみるのもへらぶな釣りの面白さでもある。

それとやっぱりアタリの見極めが面白い。浮きは色んな動きを見せる。 その動きの中から、自分の経験と勘で、へらぶなが食った瞬間と 確信した刹那に合わせてみる。 自分の「確信」で釣れた時の喜びは相当なもので、 これこそがへらぶな釣りのへらぶな釣りたるゆえんなのだ。

余談だが、4人ほど桟橋に並んで、仕掛けや餌、浮きは 全部同じにして、ハリスの太さだけを変えて、 浮きにさわりが出やすいかを実験したとする。

「ハリスが細い方がさわりが良く出る」という結果が出たとする。 しかしこんなデータは、真実とはとても言えない。 確率統計論からすれば、こんな1つきりのデータでは、 本当にハリスの太さが影響したなんて、 とてもとても断言などできたものではない。 疑いたいなら「数理統計学」や「確率統計学」をやるといい。 1つや2つのデータからはほとんど真実など言えない事が分かるはずだ。

あれこれ考えるのは楽しい事だが、 本当の事は誰にも分からない、とするぐらいがちょうどいい。

1匹釣れたら、自分のエリアに集まっていたふな達は、 怖がって少し散ってしまうだろう。 そこでまた餌を投入する。 ジャミ・アタリが激しくあって、静かになる。 もう針には餌がなくなっているだろう。 仕掛けを上げてまた餌を付けて振り込む。 そうやっているとジャミ・アタリのあとに、 またふなの食いアタリらしきものも出てくる。

見えない世界の事が、なにか小さい事を通して、

想像の世界で見えてくるという経験は、

日常の生活でどれ程あるだろうか。

浮きは水中の世界を時々刻々と伝えてくる。

ひねもす浮きの動きを見ているだけで実に楽しい・・

たとえ釣れなくても実に楽しいものだ。

アタリを見極めるというのは「へらぶなのとこ釣り」だからこそだ。

こんなに楽しい釣りが身近に存在するというのも知って欲しい。

浮きが動かなければ釣れないし、楽しくも無い。

浮きが動くように、仕掛けを調整したり餌を調整したり。

「アタリを出す技術」もへらぶな釣りだ。

浮きの動きと想像で頭の中は1日中ずっと回転している。 釣り池だとへらぶなはたくさんいる。釣れないと何故釣れないのか、 そればかり考えては試行錯誤の繰り返し。 釣れない日の方が、1日はあっという間に終わってしまう。

ジャミ・アタリとへらぶなのアタリ

暖かい時期なら、餌を付けて振り込むと、2、3投目で 何らかしかの動きが見られる。 浮きが1~2目盛りほどピュンと沈むアタリが出るだろう。

餌を嗅ぎ付けて、最初に集まってくるのはジャミ(小魚など)だ。

こんな小魚やエビなどが池にはいっぱいいる。

このような小魚は時どき針に引っ掛かってもくる。

ジャミは体が小さい分、動きが速い。

餌を入れてすぐに出るあたりはジャミあたりが支配的だ。

ここからが想像戦になる。

水中でジャミが餌をつっつく様子を想像してみよう。

ジャミは動きがとても速くて、チャッチャッチャッと餌をつっつく、

浮きがそれにつれてコツン、コツンとあたる。

餌を少し丸めて手元で池に放り込んでみよう。

よーく見ていると、小さい魚が

サッと寄ってきて餌をつっつく。

こんな観察をしてみるのも大事だ。

野池などでは半透明なえびが、

ダンゴを抱きかかえるようにとっつくのも観察できる。

小エビがダンゴにとっついた時の浮きの動きを想像してみよう。

浮きはピュンと引くのではなくて、じわーと1目盛りぐらい沈む。

ジャミが釣れたりすると、むやみに殺したりする人がいる。

例え小さな命でも、人が創り出す事なんて決してできない大切な命。

小さい命でも人の命でも、1つの命に変わりはない。

ふな釣りの邪魔になるかも知れないが、池の大切な仲間だ。

みんな一緒に遊んでいるのだから、必ず大切にしよう。

ジャミ・アタリの中からへらぶなのアタリを見極めるのが楽しい。

浮きにへらぶなの動きしか現れないなら、全然面白くも無い。

温かい時期は釣り池では釣っていると手元にへらぶながたくさん集まってくる。

下図はその様子だ、

水面反射であまりよく見えないがたくさんいる。

作った餌を少しだけパラパラっと播いてみよう。

集まったふな達がどんな食べ方をするのか、

どんな吸い込み方をするのか観察しよう。

こういった観察事例から池底で起こっている事、

そしてそれに連動して浮きがどのように動くか、

などなど想像力を膨らましていく。

針に餌を付けて投入する、最初はジャミ・アタリが続くだろう、

10秒ぐらい静かになる、

そして少し強みのある半目盛り(5㎜)のアタリが出る、

へらぶなの典型的な食いあたりだ。なんてきれいなあたりだ!

さっと合わせて竿を立ててみよう。大きなふなが掛かるかも。

こんな浮きの引き(アタリ)が食いアタリだ、とその瞬間だけを見て、 判断するのではない。そのプロファイルの判断も必要だ。 その日その日で、どんな動きがあって、 どんなタイミングで、どんなアタリが食いアタリかを、 いろんなアタリに合わせて試しながら判断していく。 季節によっても違ってくる。1日の中でも違ってくる。

最初ジャミ・アタリが続いて、次にへらぶなが餌の周囲を

ゆうゆうと泳ぎだすと、小魚たちは逃げ散る・・・これも想像だ。

そうして、おもむろにふなが餌を吸い込むのか。

もしへらぶなが寄って来ていないなら、

一旦静かになったあとのアタリも、

やっぱりジャミ・アタリだったり・・・と想像は尽きない。

下術「少し発展系」の「うどんのとこ釣り」の所に記したが、

チュンチュン続くジャミ・アタリの中にへらの食いアタリが混ざって

出る事もままある。それを見極めて釣れたら、本当に気持ちがいい。

こういう想像と経験を積んで、アタリを見極めていく。 アタリを見極めて、ぱっと合わせて釣れた時の感触ほど最高なものはない。 この感触を味わうためだけに、料金を払って小さい池でへらぶなを 釣るのだ。確信的な釣りがへらぶな釣りなのだ。

--------------------------

ジャミ・アタリが多いと、文句をいってる人をよく見掛ける。

でもジャミも集まってない所にへらぶなが集まってくるだろうか。

魚は結構、群集心理の生きものだ。

ジャミがつっついている餌はへらぶなから見ると、

おいしそうに見えているかも。

それにジャミがつっついているので、安全だろうと思うのではないか。

筆者の場合、ジャミは全然嫌いじゃない、へらぶなを誘ってくれている。

ふなが掛からなくても、ジャミ・アタリでふなのアタリっぽければ、

どんどん合わせて竿をあげる。

ときどき、これは絶対にふなの食いアタリだ、

と確信して竿を上げても釣れないし、

あー、ジャミ・アタリだろうなーと思って合わせてみると、

大きなへらぶなが釣れる事もたまにあるぞ。

ただし、初夏~夏~初秋の期間は、

むやみにジャミ・アタリに合わせてはいけない。

底付近で餌が舞い上がって、ふなが上ずってしまう。

舞い上がった餌を食べるのに、

底から約30㎝以上の所で群れて、池底に降りてこなくなってしまう。

それで全然釣れなくなってしまうのが「上ずり」という現象、要注意。

ジャミあたりが無くなって、 ふなが餌を用心深く食べる時はゆっくり吸い込む時もある、 そんな時は浮きはゆっくり半目盛りぐらいしずむ。 これもへらぶなの特徴的な食いアタリなのだ。さっと合わせてみよう。 でも実はスレ・アタリの時もある。

へらぶな釣りでは「逃げアタリ」もよく出る。 ふなが用心深く静かに餌を吸い込む、小さいアタリが出ている、 しかしそれを見逃すと、 ふなは吸い込んだ餌に違和感を感じて(糸が付いているので)、 飲み込まずにパッと逃げる、 その刹那、浮きにアタリが出る。これが「逃げアタリ」だ。 1目盛りぐらい沈む。

それで合わせてしまうと、空振りならいいがスレで引っ掛かってしまう。 「スレで引っ掛かる」とは、ふなの体に針が掛かってしまう事。 へらぶな釣りでは最悪の事。 驚いて逃げるふなに針を切られてしまう事もよくある。 ふなの体に傷とつけてしまう、寄っていた魚が逃げ散ってしまうと、 悪い事の連続だ。 へらぶな釣りではちゃんと口に針が掛かって釣れないと、 釣れた事にはならない。 口以外の所に引っ掛かって釣れたのは「スレ掛かり」だ。

「今日はスレ掛かりが多いわー」と大声で言っている人がいるが、 それは小さいアタリを見逃しているからだ。ちょっと恥ずかしい事だ。 (自分では)きれいなアタリに合わせているのに、スレ掛かりが多い日は、 小さい(1㎜~3㎜程度の)アタリに的を絞って合わせてみよう。 小さいアタリには、初心者はなかなか手が動かない。がんばって、 見逃さないように合わせてみよう。釣れた時の感激は絶大だ。 食いアタリを見逃すと、次の食いアタリはなかなか出ない。 へたくそほど、待ってばかりの釣りになりかねない。 仕掛けを投入したら、浮きが立つところから、 じっくり注意深く見るようにする。 そして真の食いアタリを見逃さないようにする。見逃していると、 なかなか釣れないし、「逃げアタリ」で引っ掛けてしまうぞ。

ふなが餌の周りに寄ってきていても、 食わずに餌の周囲を泳ぐだけで、浮きにはアタリのように表れる。 「戯れアタリ」とでも言おうか。 このようなアタリに合わせても空振りばかり。 しかしそんなアタリを見送って、 しばらくあとのアタリに合わせると、 釣れたりするパタンもよく経験するだろう。

数は一応数えるが、へらぶな釣りは数を釣るものではない。 アタリを見極めて確信して釣るのが目的だ。 数は釣れなくても、想像通りのきれいなあたりで釣れたときは、 その感触は忘れられない。 家に帰ってお風呂に入っても、お布団に入っても、 目を閉じれば会心のアタリが見えて、 ふなが掛かった時の重みが手によみがえる。 何匹釣れた・・なんてどうでもいい、 この感触に喜びを感じられれば、もう一生忘れられなくなる。

このようにへらぶなの食いアタリを見極める楽しみは、

ここに記述した「とこ釣り(底釣り)」ならではの事。

大阪近辺ではとこ釣り専用池が多い。

とこ釣り専用でも、餌は自由の池と、うどん限定の池がある。

とこ釣りにこそへらぶな釣りの面白さがある。

マブナや鯉ではなくて、わざわざ小さい池にへらぶなを入れて

大の大人が釣りをする意味は、

この「とこ釣り」でのアタリを読む楽しさにある。

このロジカルでち密な釣りこそが、本当の「へらぶな釣り」だ。 こんなのが辛気臭く感じる人は、へらぶな釣りには向かない。 豪快な引きを楽しみたいなら海釣りや、 川で鯉を釣ることだ。

--------------------------

釣れないのは何故

それでもなかなか釣れない時もある、午前中釣れていたのに、 午後はさっぱり釣れなくなる時もある(その逆もある)・・・ あれ・・なんでだろう・・と考える。 餌が悪いのか、場所が悪いのか、 それとも池全体でへらぶながあまり食い気がないのか、 確かな事は誰にも分からない。 おじさん達があーだこーだと言ってるけど、 どれもいい加減なもので、ちゃんと調べた根拠は無い。

そんなに餌を入れても大丈夫か? ジャミもたくさん食べる、 へらぶなもたくさんいる、 満腹になって寄り付かなくなるまでは、 かなり時間がかかるだろう。 でも午後になるとやっぱり多少は満腹になるのか?して 食いあたりは減っていく時もある。 午前と午後では、浮きの動きや釣れ方も変化してくる。 勿論季節によっても大きく変化してくる。

投入した餌を上の方にふなが集まって、

上の方で食べてしまう現象もよく見られる(「うわずり」)。

仕掛けを振り込むと、

通常シズが沈んで行って、浮きが立つが、

その前にふなが餌を咥えてしまう事もある。

上層で餌を咥えるので、浮きはべたんと水面で寝てしまい立たない。

しばらくして浮きが立っても、浮きが下に引くようなアタリではなくて、

上に浮き上がるようなアタリが出る。俗に言う「食い上げ」だ。

ふな達がうわずってしまうと、

底の辺りにはいなくなり、アタリがパタッと無くなってしまう。

盛夏になってくると、 上層では植物プランクトンの光合成が活発になり酸素が豊富になる。 植物プランクトンはへらぶなの主食なので、上層で泳ぎ回るようになる。 底の方にはジャミもふなも全然いなくなり、浮きがさっぱり動かなくなる。 底の方の溶存酸素量が少なくなっているのだろうか。 盛夏シーズンになってこのような現象になると、1日ほぼ釣れない。 夕方になって2、3匹釣れればよいほう。

水底でへらぶなの捕食による浮きの動きを楽しむために、 わざわざお金を払って釣り池へきている。 その釣り池で、さらにわざわざ釣れにくい「とこ釣り」をしている。 しかしその浮きが全然動かないのでは、何をしに来ているのか分からない。 なので入門者は盛夏シーズンは避けた方がいいかも知れない。 実は「釣れない時期」をたくさん経験するのは、 知識・技を高めるには無駄ではない。 同じ釣り方をして、それでも釣れないというのは人間側の問題 (技術の問題)ではなく、 お魚の事情だと確信できるだろう。 へらぶな釣りは確信の釣りだ、 決して偶発的にお魚が釣れる喜びを味わっている訳ではない。 色んな現象の中で、釣りの経験・知識・技術を高めていくのがこの釣り道。

浮きが動かない、アタリが出ない、釣れない・・・・ それでジタバタするのも否定はしない。 ふなを底へ誘導しながらとこ釣りをしなくてはいけない。 これがなかなか難しい。餌は上層ではなるべくバラケないようにして、 その餌はやや速い目に水中を落とす。 このために浮きのシズは重いめ、 つまり浮力のある物にするとか。 ところが速すぎても、餌を追わない。 浮きの浮力の調整も技術の1つだ。 しょっちゅう浮きの交換をしている人も見かける。

そしてふなを底へ誘導する。 あるいはバラケ性のダンゴはやめて、 グルテンマッシュ系(白い粉の餌)にするとか。 最初からうわずり対策をやりながら釣っていくとか。

浮きの一連の動きを見ながら、餌の投入間隔も意識して釣ろう。

バカバカ餌を投入すれば良いというものではない。

池底の自分のエリアを(バスケットボール大ぐらい範囲のイメージか)、

上手に作っていく感じだ。

食い気のあるへらぶなをある程度連続的に、適度に寄せていく。

池の状態、水温の変化、へらぶなの寄り具合、浮きの重さ、餌の内容、

餌自体の固さや大きさ、餌の投入間隔・・・

これらを総合して浮きが動くように、

食いアタリが出るように操作していく。

何かを変えた瞬間から2つほどパカパカと釣れる事もよく経験するだろう。

でもそれは本当に何かを変えた事によって、釣れ具合が変わったのかは分からない。

たまたま釣れるタイミングをそれが合っただけなのかも知れない。

本当の事は分かりようもない。

もし正解があるなら、いつでもその方法が通用するはずだ。

でも大抵はそうはいかない事も経験するだろう。

ある時はそれでうまくいっても、

同じ事が別の日でも通用するとは限らない。

自分でそれぞれが思うように考えて、手を変え品を変えて、

釣れ具合を見るのがへらぶなの楽しみでもある。

しかし最初の1年ぐらいはあまり色んな物を変化させずに、 辛抱強く続けてみよう。浮きなどの仕掛け、餌も変更せず、 釣れる日釣れない日、釣れる時間釣れない時間を幾度も経験すると、 本当のへらぶな釣りの状況がまた違って見えてくる。 しょっちゅう変えていると、ふなの方の変化が分からない。 何が良くて何が悪かったのか全然分からなくなる。 へらぶな自体の変化の状況を頭に入れてから、少しだけ餌を変えてみて、 その反応を見ていくようにしないと、 技術の蓄積は無茶苦茶なものになってしまうだろう。

せっかくへらぶながたくさん飼われている池で釣るのだから、 釣れればいいわー、という単純な快感を味わうのではなく、 自分なりに技術の蓄積を楽しもう。 それがこの釣りだし、へらぶな釣りの釣り池が存在する意味だ。

|

コラム・・・戯れあたりの参考

ニジマスの釣り堀での事。

透明な川のいけすにたくさんのニジマスがいた。 しばらくすると、ニジマスは散開してしまう。 針が付いた餌が底に見えている。 ニジマスはもう見向きもしなくなった。 ニジマスはねり餌に針が付いている事を感じ取ったのか? しかしここの釣り堀では、釣られた魚が戻る事はない。 全部食べられてしまう。 学習のしようもない。 それで竿をさっと上げて餌だけが底に落ちると、 あっという間にその餌を食べてしまう。 一体どういう事だろう・・・餌から針が取れるのを待っていたのか。 魚の習性が垣間見える、これは一体何を意味しているのか。 同じような事はへらぶなにも言える事なのか。 へらぶなの釣り池で1日の釣りが終わり、 池には人がいなくなった。 桟橋のすぐ手前に、お腹を空かしたへらぶながたくさん集まっている。 いたずら気味に、針に柔らかいネバネバ、 ふにゃふにゃのグルテンマッシュ餌を付けて、 道糸を手で持って足元のふなの前に入れて、食べる様子を観察しみた。 すぐに寄ってパクっと食べた。が、その瞬間すぐに吐き出した。 またすぐ食べてすぐに吐き出した。2回吸ったり吐いたりして、 ふにゃふにゃの餌は針からスッと外れた。 その瞬間!! なんとそのふなはパクっと吸い込んで食べちゃった。

えっ!! まさかふなは針から餌を外す方法を知っていた?! こんな魚たちをどうやって釣るのか。 魚の本当の事は誰にも分からない。 推測しては色々とやり方を試してみて、アタリを見極めるしかない。 本当は中学の理科で習うような「比較実験」を積み重ねて、 データを確率統計学で分析して・・・とやらないとね。 でも色々と試すのもこの趣味の楽しさだ。 |

質問などあれば下記アドレスまで。返信はすぐには出来ない。

もし現地で直接習いたい希望があれば相談を。

少し発展系

入門編のあとに、この少し発展系でいくつか細かい事を、 書き足しておく。参考にされるべし。

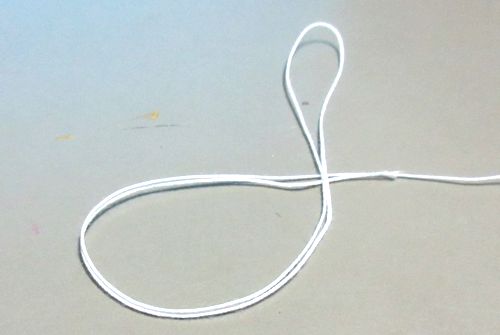

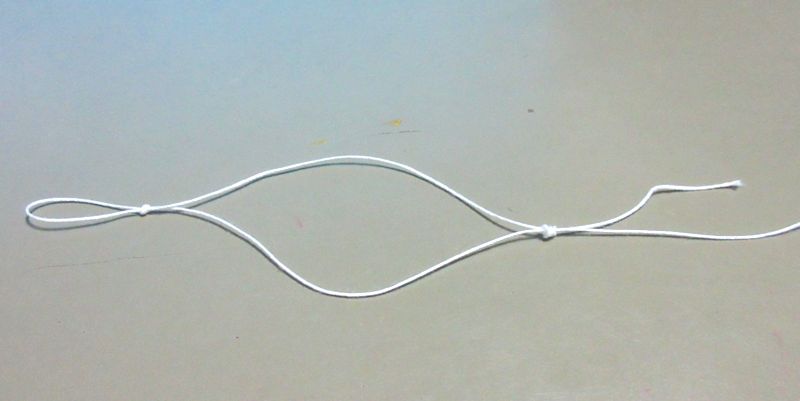

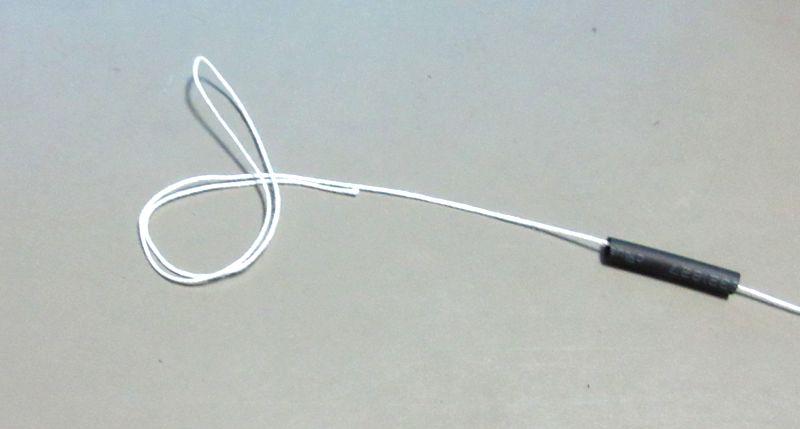

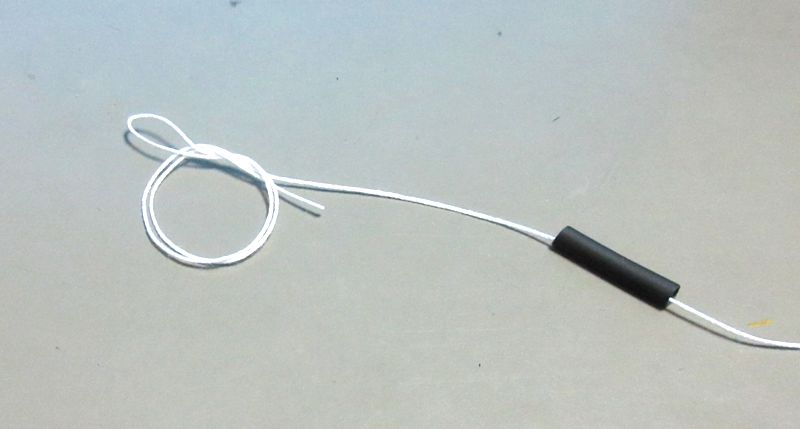

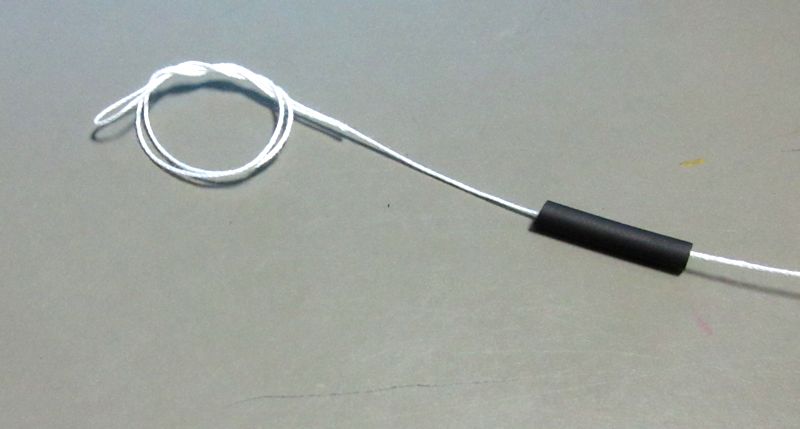

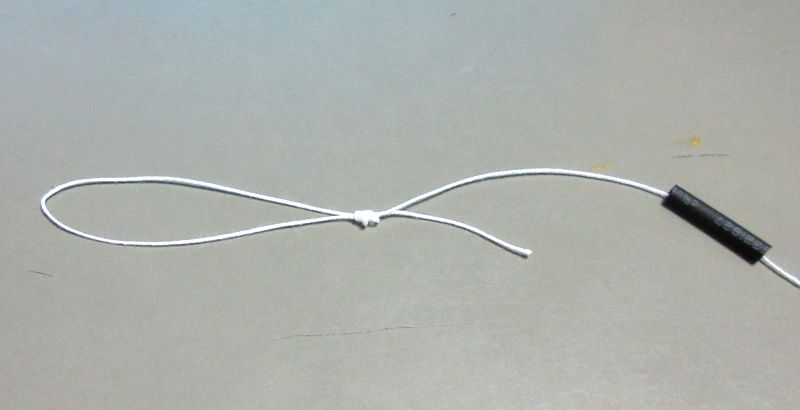

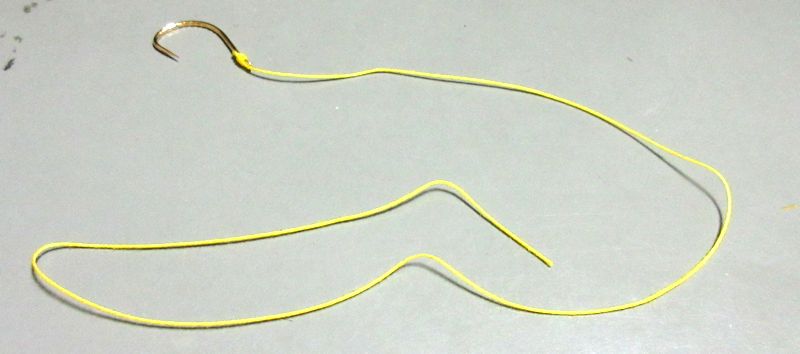

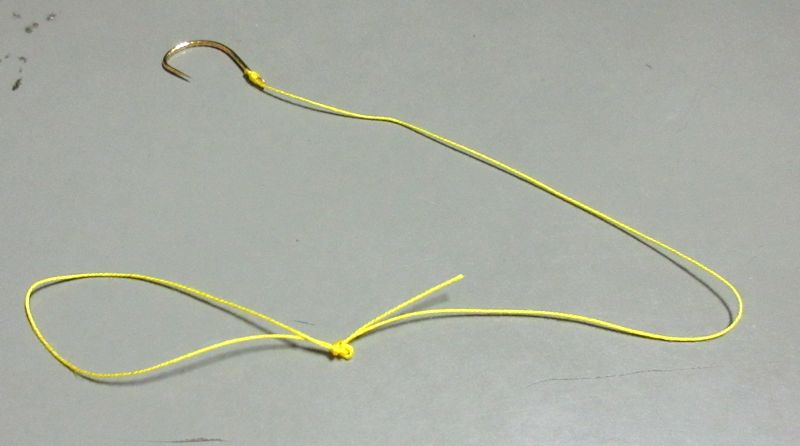

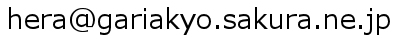

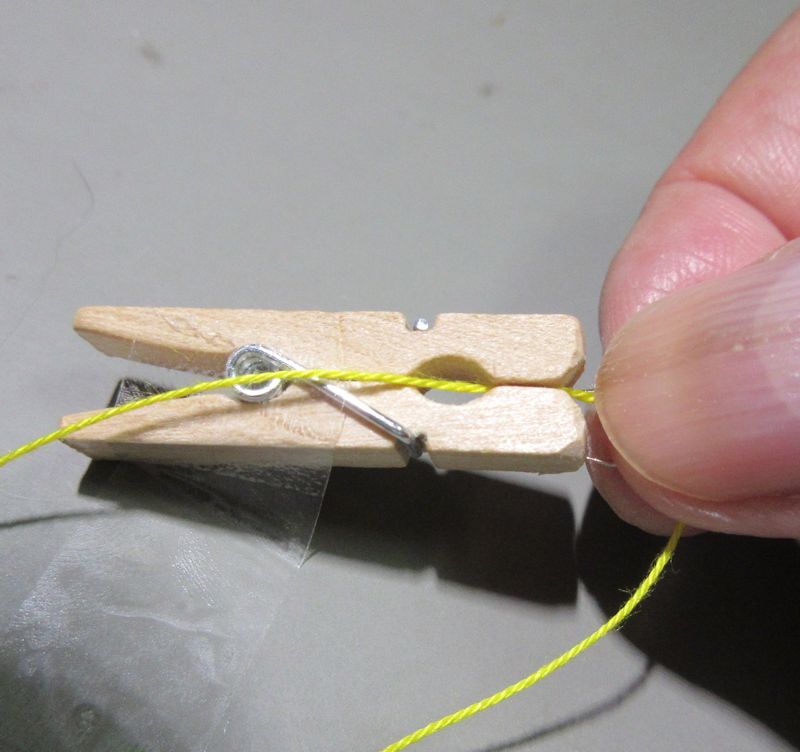

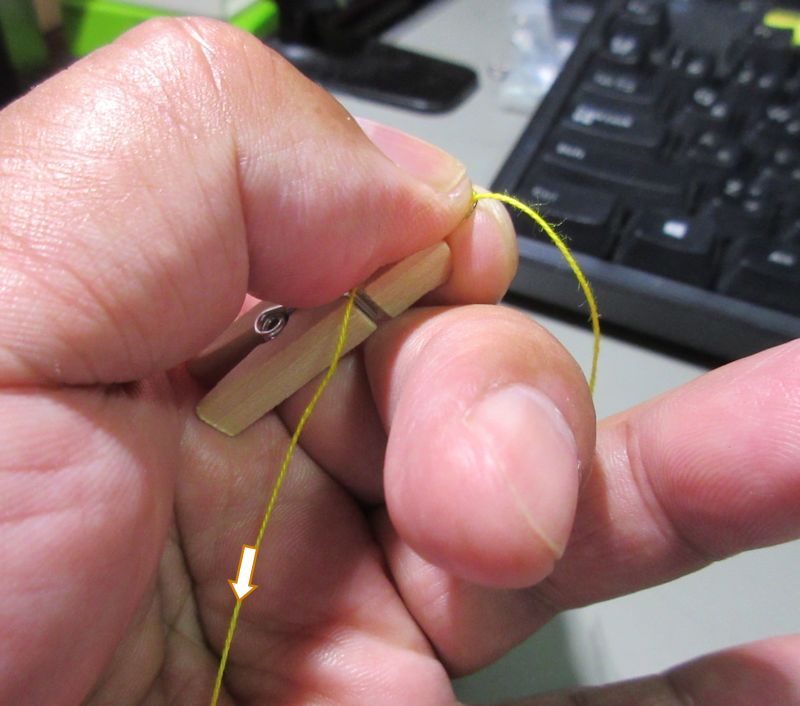

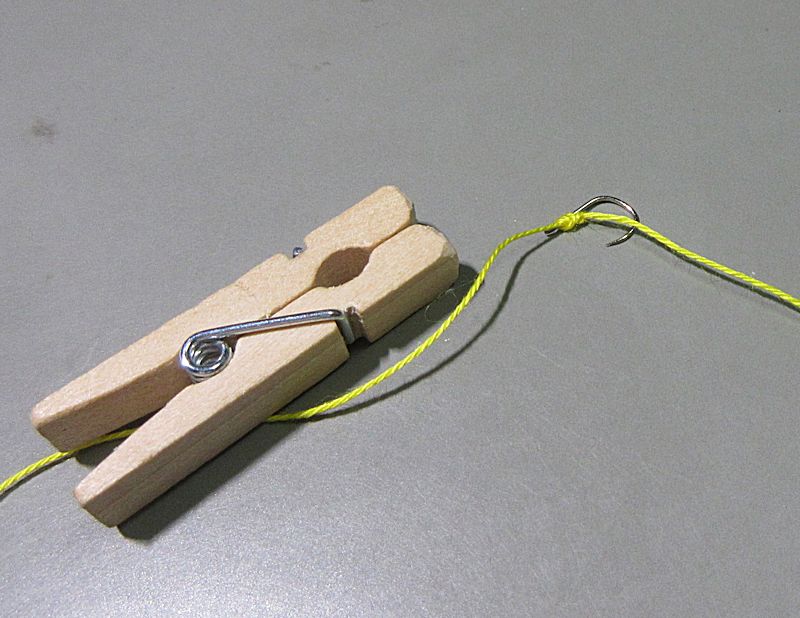

針の結び方

自分で針を結ぶ。

釣り針に糸を結ぶ結び方は、針を買うとパッケージに表示されているが、

実際に手で結ぶ方法はさっぱり分からない。そこでなるべく分かり易い

ように初心者でも結べる方法を記述する。最初は結び方を何とか理解して

覚えてほしい。それでないと実際の結び方が分かりづらい。

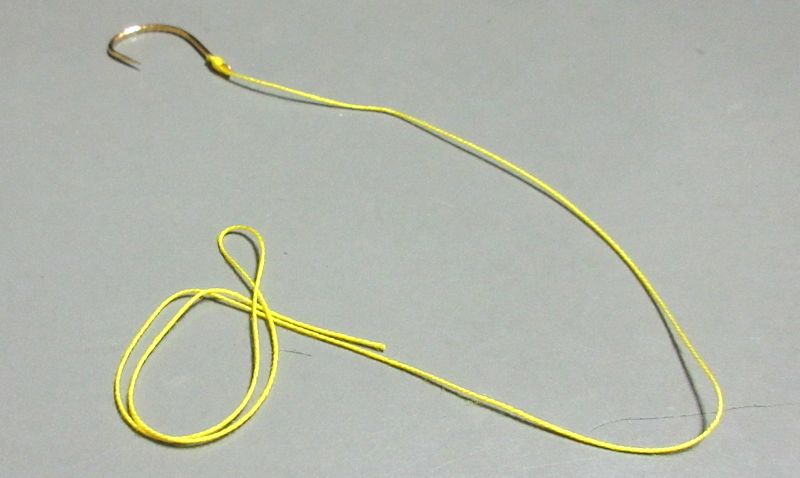

言葉でいうと、ハリスのわっかを作る。わっかの辺と針の真っ直ぐな軸の 部分をぴったり合わせて、ハリスの端で わっかと真っ直ぐな軸部分を一緒に巻き込んで、最期に穴にとおし て引っ張るだけ。それを最初図示する。

簡単な結び方法なのだが、これを実際に小さい針と細い

ハリスで指だけで持ってやるには、結構工夫と練習が必要だ。それを後半に

図示する。

理由はハリスは真っすぐな方もはしっこの方も常にピンと張った状態を維持

しながら巻かないとほどけてしまうから。これが結構大変だ。

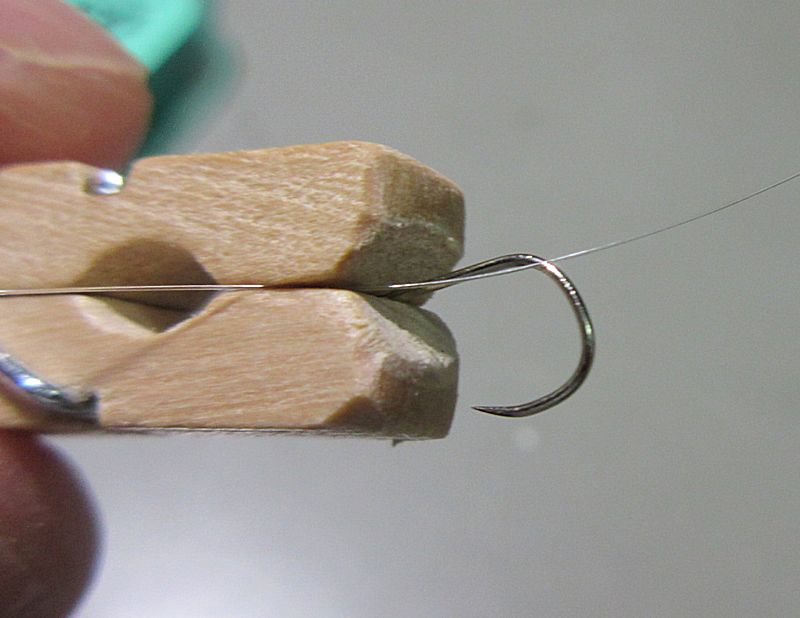

下図に大きなダムへら用の針とハリスに見たてた黄色の木綿糸で 結び方だけ展示する。結び方は記憶すること。

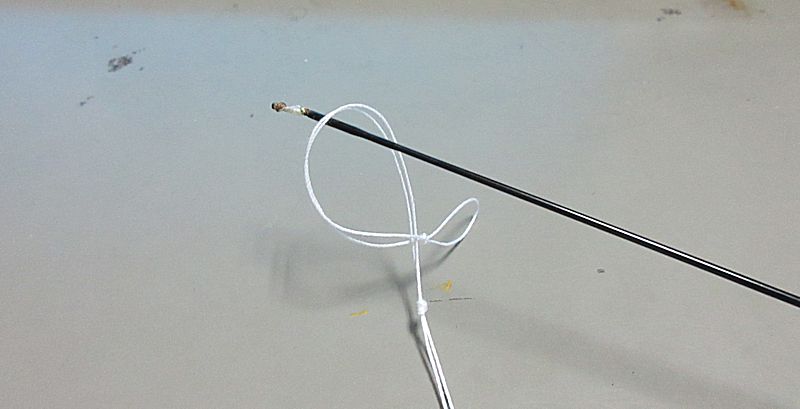

ハリスのわっかを作って針の軸に沿わせる。

沿わせた部分にハリスを巻きつける.

図では4回しか巻いていないが、実践では6回以上は巻く。ハリスの端を

わっかに通す。

糸の長い方をひっぱってわっかを縮める。わっかが十分締まったら、

端の方もひっぱってよく締め付けてほぼ完成になる。

結び目を針の端のでっぱり(下図の針の左端)

までひっぱって、ギューッと止まるのを確認し、糸の余りを切り落とす。

上述のハリスと針の結び方の構図はよく覚えてからでないと、以下に 述べる実際の結び方が理解できないだろう。針結び器を使う時でも、 この知識は必要だ。

結び方の構図は把握したとして、

実際に小さい針に細いハリスを、

どう結び付けるのか・・・。

手っ取り早いのは「針結び器」を使えばいい。

「針結び器」を使うにしても、

この上述の結び方が頭に入っていないと、

何をどうやっているのか、取説を読んでも分からなくて、

使いにくいだろう。

下図の針結び器は、電池を使わない手回し式で1500円程度。

電池を使わないので、

道具箱に放り込んでおいたままで大丈夫。

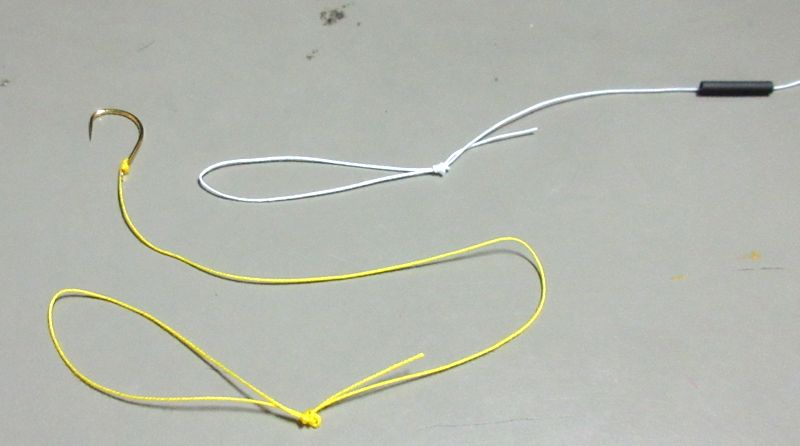

楽に簡単に結べる。バネになっている所が2カ所あるが、

ここにハリスを挟んで、

テンションを掛けたままぐるぐる巻ける仕組みになっている。

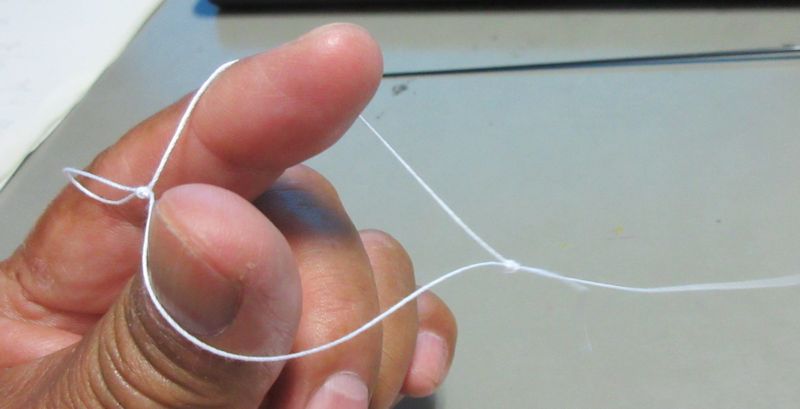

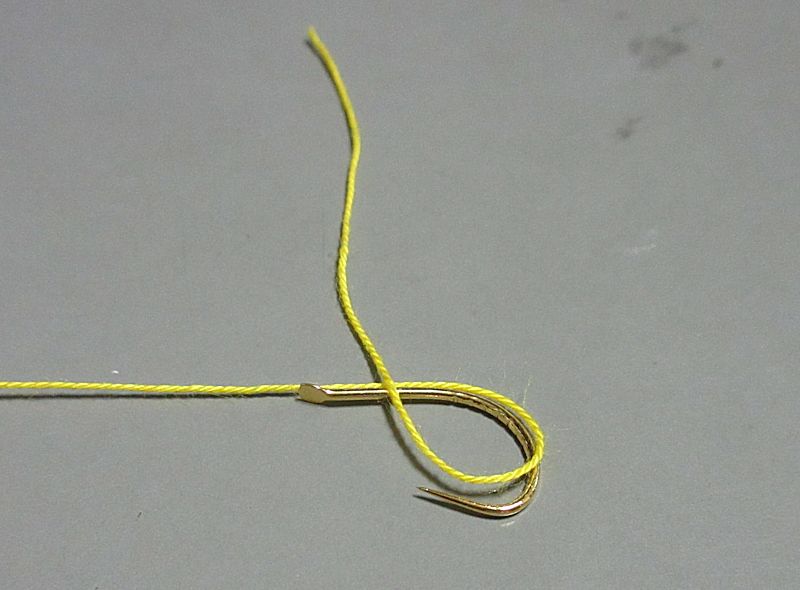

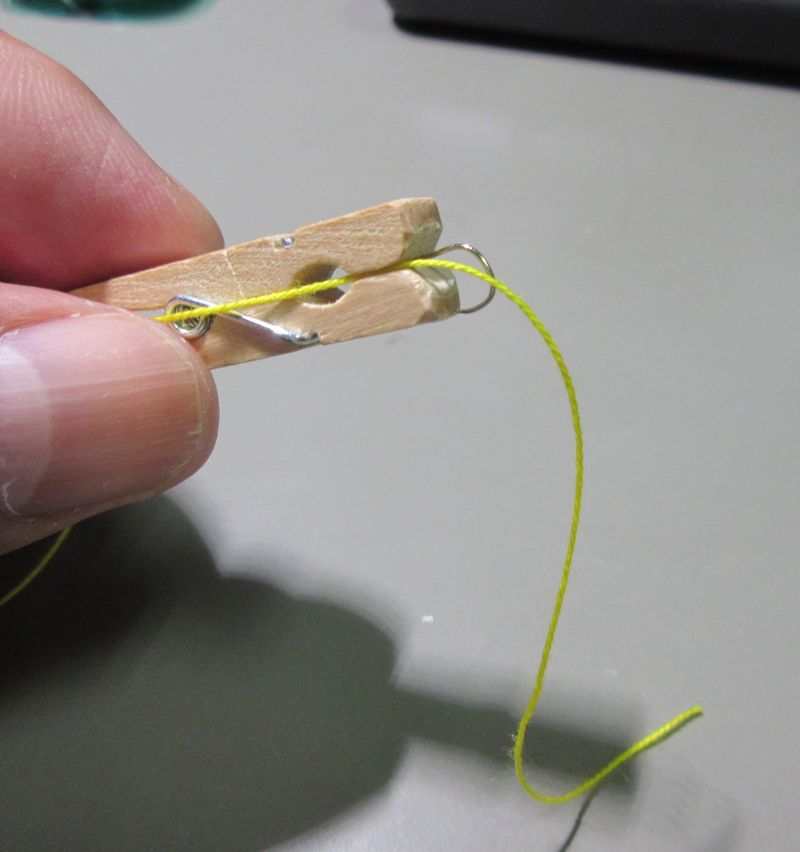

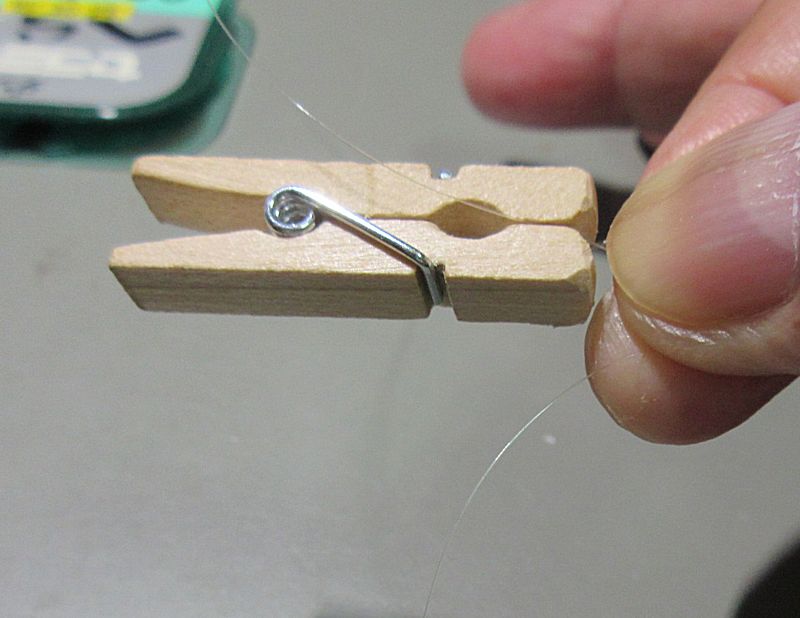

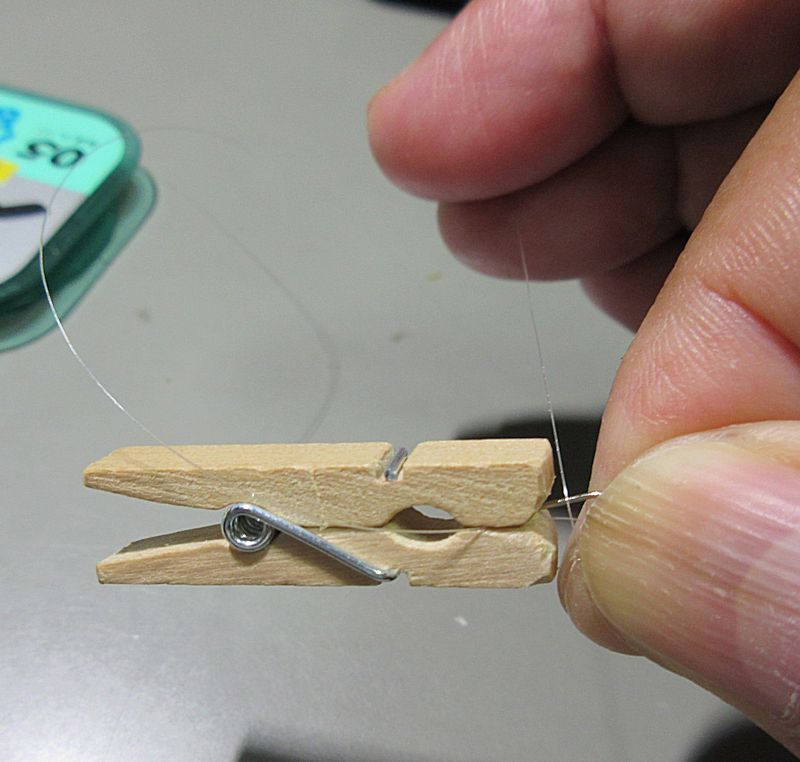

少し道具を使うと、手だけでも簡単に結べる。

下図のような小さいクリップだ。

これに針と糸を挟んで巻けば楽に結べる。

実際にやってみると分かるが、針の真っ直ぐな軸の部分に

糸を沿わせて保持するのが、

手だけやるとちょっと難しい。

それでその部分をクリップを使って留めてやる。

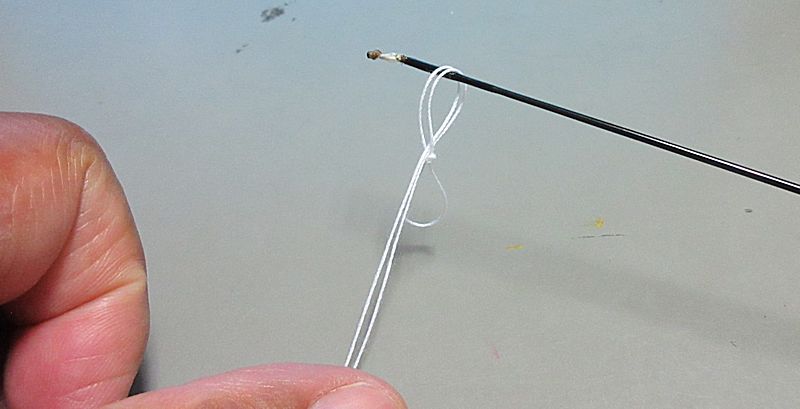

クリップに針を下図のように挟む。

挟んだら次に横からハリスを引っ張り入れる。うまく引っ張り入れて

針とハリスの両方が、クリップではさまっている状態にする。

ハリスだけがスルッと抜けるようではだめ。

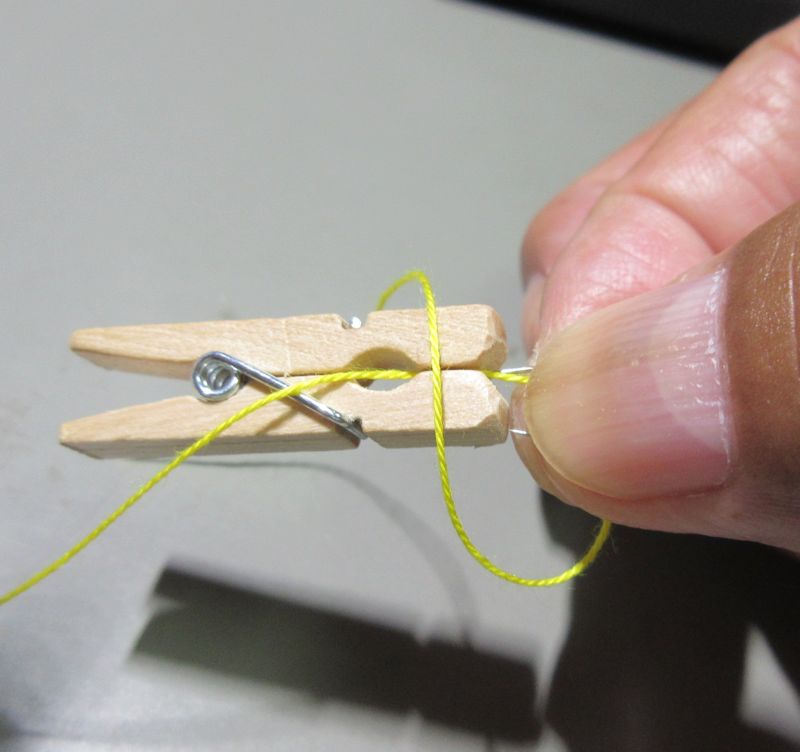

右手に持ち替えて、針とハリスを一緒に親指と人差し指でつまむ。

親指でつまんだ所に小さいわっかが出来るようになる。

このように右手親指ではさんで、ハリスを向こう側へやると

ここに小さいわっかができる。

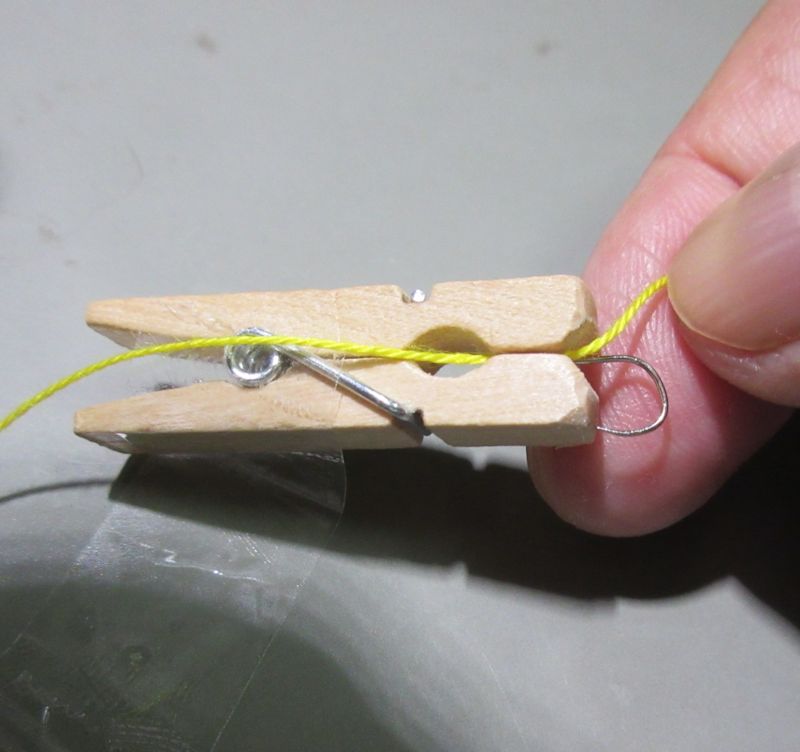

下図矢印の所にハリスをぐるぐると巻きつけていく。

上図の向こう側へやったハリスの先を、

ピンと張った状態になるように、

中指と薬指で挟んで保持する。

今度は左手で、下から、ピンと張った状態のまま手前に回してきて、

上から向こう側へ持っていき、ピンと張った状態のまま、

また右手の中指と薬指ではさむ。ずっとピンと張ったままで

これを繰り返して巻き付けていく。

なぜ「ピンと張ったまま」でこれを繰り返さないといけないかは、 実際にやってみるとよく分かる。

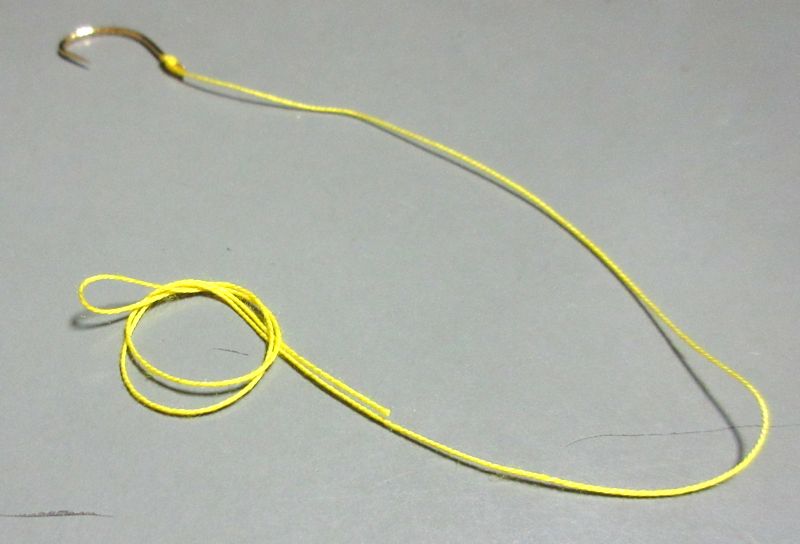

ここでは4回ほど巻いているが実際は6~8回ぐらい巻く。

ハリスは常にピンと張った状態を保持する。

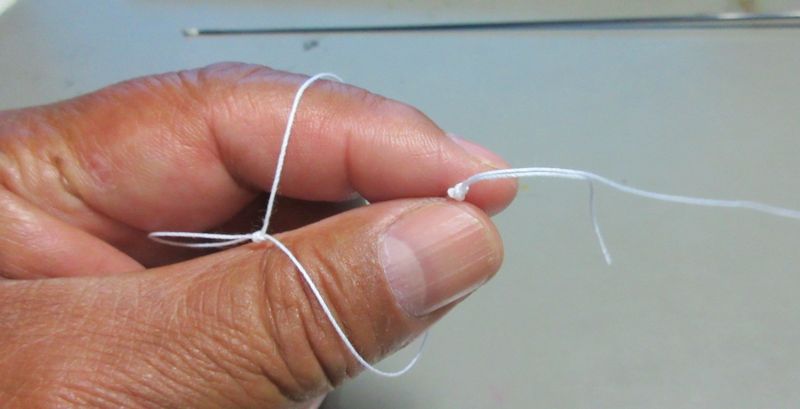

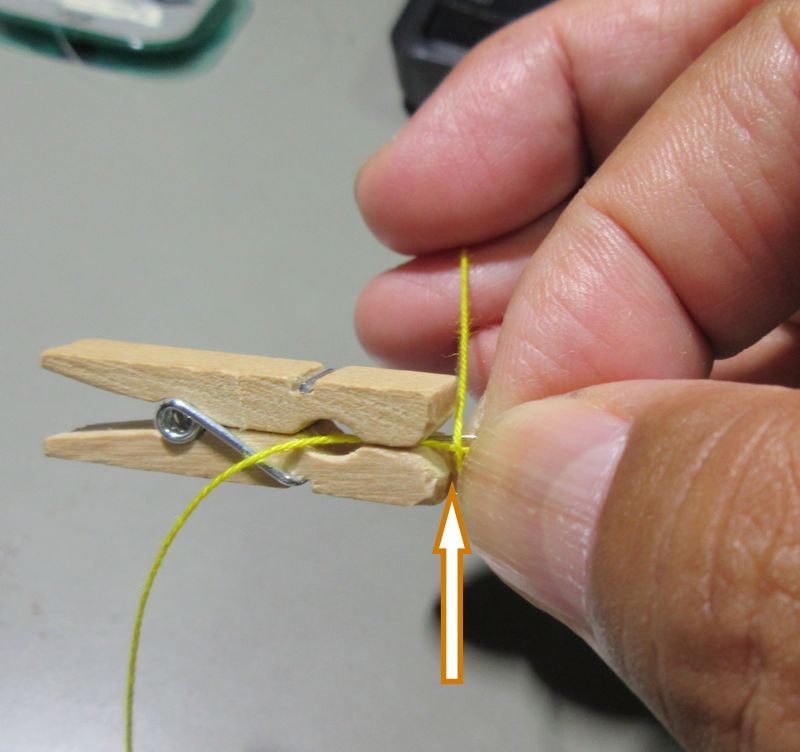

巻きつけたら、左手に持ち替えるが、この時、

巻いた部分を左手でクリップごと挟む。

巻いた部分がほどけてくるので、ほどけないように

左手でしっかりと保持しておく。

右手を放すと、その部分にはわっかが出来ているので、

そのわっかにハリスの端を通す。

実際は左手は放してはいけない。

放さずに上図のように糸をわっかに通して、そのまま引っ張る。

下図は参考のために放した状態を撮影したもの。

針の軸の部分に、糸が巻き付いているのが見える。

上図のように左手は放さないで、1つ上の図のままで、

次はハリスの元の方(長い方)を、

下図矢印の方向に引っ張ると、わっかが締まっていって、

ハリスと針が結ばれていく。

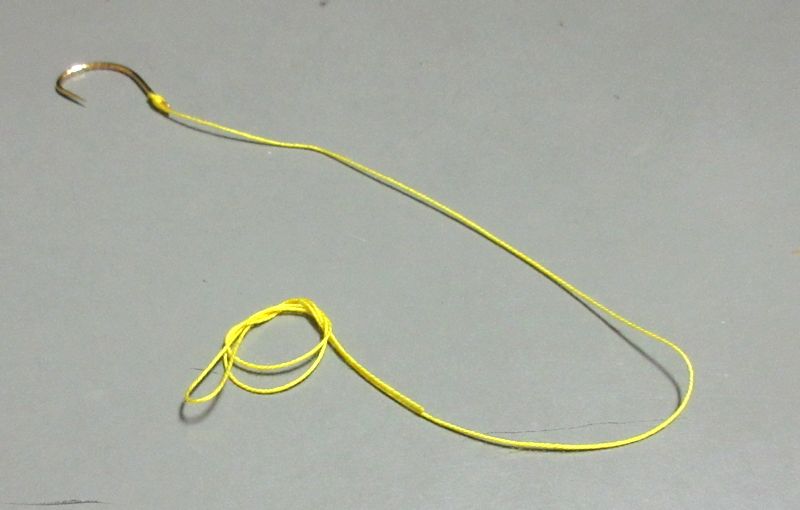

最後はハリスの両方をよく引っ張って、硬く結んでおく。

こうなればもう手を放しても大丈夫。

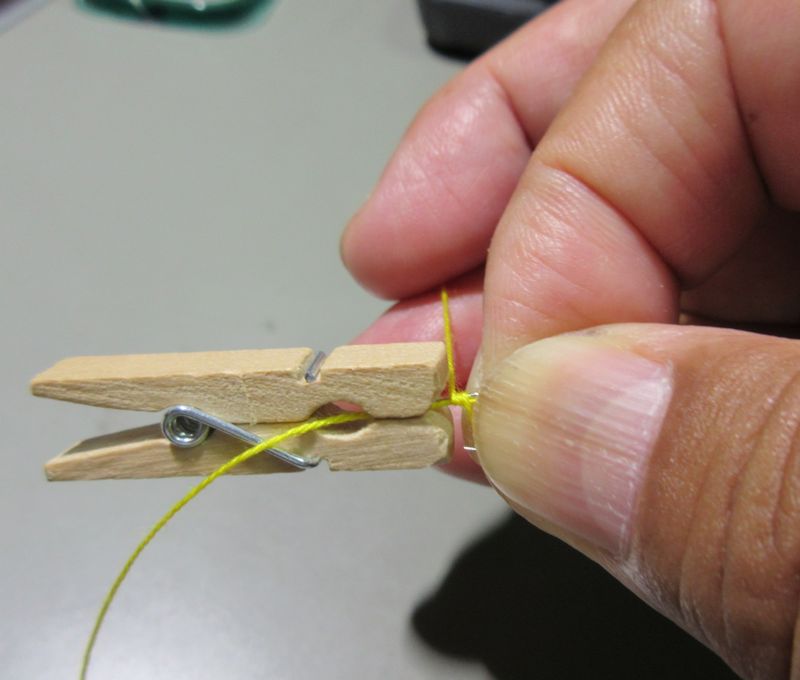

下図は実際のハリスを針の横に挟んだところ。

針もハリスも両方が、

クリップではさまれている状態。

ハリスと針を右手でつまんで・・

中指と薬指で糸を挟さみながら針の軸に巻いていくところ。

左手でこの糸を下から取って、上に回して、また右手の中指・

薬指で挟んで・・を繰り返して巻いていく。その間、この糸は

ずっとピンと張った状態にしておかないときれいに巻けない。

上述した「針結び器」も同じ原理で巻いて、最後にわっかに

糸を通して結ぶやり方だ。

2本針

針を2本付ける方法。ハリスを結ぶ道糸のわっかにもう1本針を付ける。 この時ハリスは5~8cmぐらい長くして段違いにする。 通常トコは上の針で取る。上の針にトコを測るおもりを付けて池底の 水深を測る。つまり下針(長針)は水深より長くなる。 池底にだらりと付くかたちになりそうだが、 竿先~浮き~シズ・餌まで糸がピンと張るように 手前から向こう側に投げ入れると 長針はだらりと池底に付くのではなくて、シズから針先までハリスが湾曲して 餌は池底に付いている状態になる。

餌は上下同じダンゴで釣ってもいいし上下で変えてもいい。

下針はマッシュ・グルテン系の白いダンゴやうどんなど。

同じダンゴにするのは餌をよりたくさん投入する方法、違うダンゴにする

のはふながどちらを好むか分からないのでアラカルトにする方法だ。

いずれにしても邪道だ。一度にたくさん餌を入れたい!? どちらか食うだろう!? という確信がない釣り方になる。アタリが出た瞬間はどっちを食べたのか 分からない、少しでも数を釣りたいからそうするのか? 1つはジャミがつっつき、もう1つはふなが食べたとか・・・ あたりがぼけてしまう。ばかみたいな所業。

餌をたくさん投入したいなら1本針で振り込む間隔

(餌を投入する間隔)を短くすればいい。

違う餌を試したいなら1本針で餌を変えてふなのアタリをみればいい。

要するにとこ釣りで2本針にする必要性は見当たらない。

もつれたりひっかかったりするデメリットの方がはるかに高い。

別に釣れる数はどうでもいいけど、すぐ隣で釣っているベテランの人が2本針で

筆者が1本針で、どちらがよく釣れるか・・・同じか筆者の方がよく

釣れる経験を何度もした。

(釣れる釣れないは実は場所だけの問題、腕前が同じ程度なら2m離れた所でも

魚の巡りによって釣れる釣れないに大きな差が出るのは間違いない。

餌をたくさんぶち込んだからと言って魚がたくさん集まるなんて、

それは妄想もはなはだしい)

へらぶなの仕掛けは2本針が常とうのように思われているがなんの根拠もない。

2本針のメリットはない、デメリットはいくらでもある。

人の好き好きか。

うどん専用の池だと1本針禁止の所がある。規定があれば従えばいい。

2本針だとシズから下ハリスが2本開く形になる、つまり「面」の広がりを持つ。

1本針だとハリスが1本池底に降りるだけなので「線」だけ。

餌の周囲にどの方向からふなが寄って来てもハリスにふなが当たらない。

2本針だと「面方向」から餌に来るとハリスに触れてしまう可能性がある。

つまり余計な「さわり反応」が浮きに出てしまう。

その分へたくそだと空振りが増える、

だから1本針の方が有利だとわめく人間がいたんだろう。

文句を主張するなら餌の投入量が半分になる1本針にすればいいだけなのに。

釣り方の問題だけなのに腕に自信がないようだ。

ただし大阪の本来のへらぶな釣りでは事情はまったく異なる。 それはこのサイト後半の 「うどんのとこ釣り」の箇所を読めば分かる。 (2本針にするのは異なる2種類のアタリを楽しむためだけにある) 「釣り池では1本針より2本針の方が釣れにくいから、そういうルールにしている」 なんてどう考えてもおかしい理屈だ。

「チュー釣り」は数を釣るお遊びなので、2本と言わず3本でも、 4本でも適当な長さで段差を付けてどっさり餌をまけばいい。

ねり餌について

へらぶなのねり餌は大きく分けて2種類。

入門編で記述した焼麩、集魚材、つなぎ材を混ぜたバラケ餌やダンゴ餌と、

あと1つはマッシュポテト系のダンゴ用製品。マッシュポテトは

そのままだと水中でばらけてしまうので、

たいがいはグルテンというねばりの素が入っている。

「グルテン」という名が付いた餌はこの系統。この餌は真っ白だ。

下図の左は焼麩・集魚材が入ったバラケる餌。主に播き餌。 水中に入れるとどんどん粉になって解け広がる。 へらぶなが好むような粉が、水中でまき散らされる。 これだけで練った餌を針に付けても、 すぐに解け落ちてしまうので釣るのは困難。

下図真ん中はダンゴ餌で、あまり水中で解けない。 集魚剤とつなぎの粉が入った物。 池底でふなに食わせるダンゴの餌になる。 針に付けても水中である程度残っているので、 練り方にもよるが、2分~4分程度は残っているだろう。

下図右は、上記2つの中間ぐらいのブレンド品

入門編ではこれらを混ぜて、

混ぜる比率を変えてダンゴのバラケ具合を調整する解説をした。

とこ釣りをするなら、これらの餌だけで十分で季節を問わず万能だ。

餌会社から色んな餌が出ているが、どれも大差はない。

お楽しみで試してみるぐらいか。

下図はグルテン材入りのマッシュポテト。

集魚性能は弱い。

ジャミのひどい池・時期に使える。

集魚性能が弱いので、餌打ち間隔は短めにして、

ふなを寄せる事に気を配ろう。

1本針では入門編で記述した集魚材入りのダンゴで釣っていて、 池底にふなやジャミが集まり過ぎた感じが出た時や、 池底から上層にあがってきしまうような時に、 グルテン入りマッシュポテトに切り替えたり、 あるいはグルテンとダンゴを合体させて (混ぜるのではない、マーブルと呼ばれる)、 これを使う人もいる。

作り方はプリンカップに半分ほど粉を入れて、 同じだけ水を入れてかき混ぜる。 最初はシャパシャパだけど3分ほどおくと固まる。 指にベタベタとくっついて、ダンゴに丸め難いときは、 面倒くさがらず、指を水で湿らせてから扱う。 もう1つプリンカップに水を入れて、指をぬらすといい。

グルテン餌を使わなくても、魚が集まり過ぎて、 場が乱れ気味になったら、 餌の投入間隔を少し長くしたり、ダンゴ自体を小さくしたりする。 また最初から少し固い目にダンゴを作っておいて (段差バラケ:底ダンゴ=1:1ぐらい)、 柔らかくする時は、手に水をつけてねったりする。 場が乱れてきたら水を付けずやや固い目に 丸めて使ったりして調整する。

とこ釣りと餌の調整(うわずり対策)

釣り池ではへらぶながたくさん飼われている。

魚の群集心理的な物が作用しやすい。

魚が少ない環境(野池など)では餌を投入しても、

魚が水面近辺に浮き出る事は少ない(水面近辺は魚にとっては危険)。

しかし釣り池では、特に夏になると、

ふなが上にあがってきやすい。

餌を振り込むと、着水した所で餌が溶けて粉が振り撒かれる。

それを食べるふながたくさん水面や上層に集まってくる。

底の方でも、最下層から少し上に上がり気味になる。

これは「へらぶなが浮き上がってくる」という意味だけではなくて、

「底にいなくなる」事につながる。

この現象は特に夏になると顕著になる。

(だが本当はそんなの気にしなくてもいいのだが・・・)

夏ごろ、ふながうわずってしまうと、とこ釣りでは全くと 言っていいほどアタリが出なくなってしまう。 浮きがさっぱり動かない。 試しに浮き下を少し短くして、餌を底から上にあげると、 いくらでも釣れる・・・しかしこれはとこ釣りではない、要注意。

こんな風になってしまうと、とこ釣りが出来なくなる。 そこで夏になってきたら、 最初から餌は上層ではなるべく粉をまき散らさないようにする。 つまり餌の配合として「バラケ餌」を少なくする。 あるいはもう「ダンゴ餌」単品で使う(バラケ餌はゼロにする)。 固さは餌を途中でふながしゃぶっても崩れないように固くし、 底で柔らかくなるようにする。

また浮きはボディが少し太め・長めの浮力のある物を使う。 そして水中では餌を速く底まで落とすようにする。

アタリに合わせる回数も、若干抑え気味に、 これぞというアタリに絞って合わせる。 あまり頻繁に竿を上げていると、 底より少し上に餌が舞ってしまう。 シズより少し上の深さでふなが泳ぐようになってしまい、 もう底の餌を食べなくなる。 するとシズに体が当たって、 それが浮きにアタリとして現れるようになる。 そんなアタリに合わせても、一向釣れない現象が起こる。

もしうわずってしまったら、休憩して、しばらくしてから 固めの餌に交換しよう。浮きも少しおもめの物に交換しよう。 浮きを替えるとアタリの出方が変わる事はよくある。 面倒がらずにやってみよう。

冬以外の季節では餌をあまり頻繁に入れずにじっくりへらぶなのアタリを 見極めて合わせるようにする、これを心がければいい。 どうやっても水温が上がってくると釣り池のへらぶなは中層を泳ぐようになる。 底ではなかなか釣れない。でもとこ釣りでアタリを楽しむのがへらぶな釣りだ。

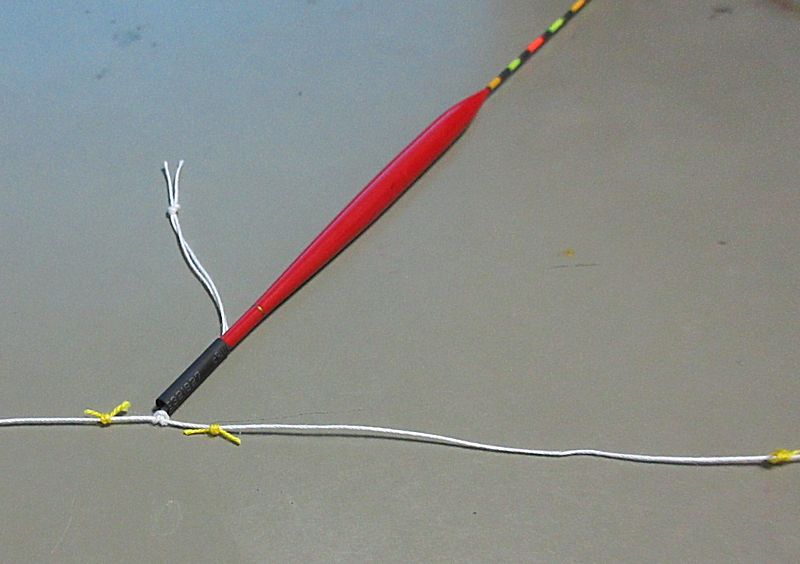

浮きの止め方

上述では道糸にゴム管を通して、

そのゴム管に直接浮きを差すやり方を述べた。

竿が10尺程度(道糸の長さも10尺程度)ならこれでいい。

しかし12尺よりも長い竿で釣るには、

浮きが道糸の所で巻いてしまう事がよく起こる。

下図はその様子。最初は道糸とまっすぐだったものが、

浮きの軸の所でクルクルと巻いていってしまう。

道糸に巻ぐせが付くともう使えなくなってくる。

長尺の竿で釣る時は、ブランコ式のへら浮きを使うか、 道糸に直接ゴム管を通さないやり方にするかだ。 ブランコ式のへら浮きが手に入らない時は後者の方法にするが、 ちょっと部品が必要になる。

下図はブランコ浮き、上側は通常の浮きで、

下側がブランコ式のへら浮きだ。

浮き本体の下側にあみひも(リリアン)が付いていて、

その先にゴム管に差し込む用の軸が付いている。

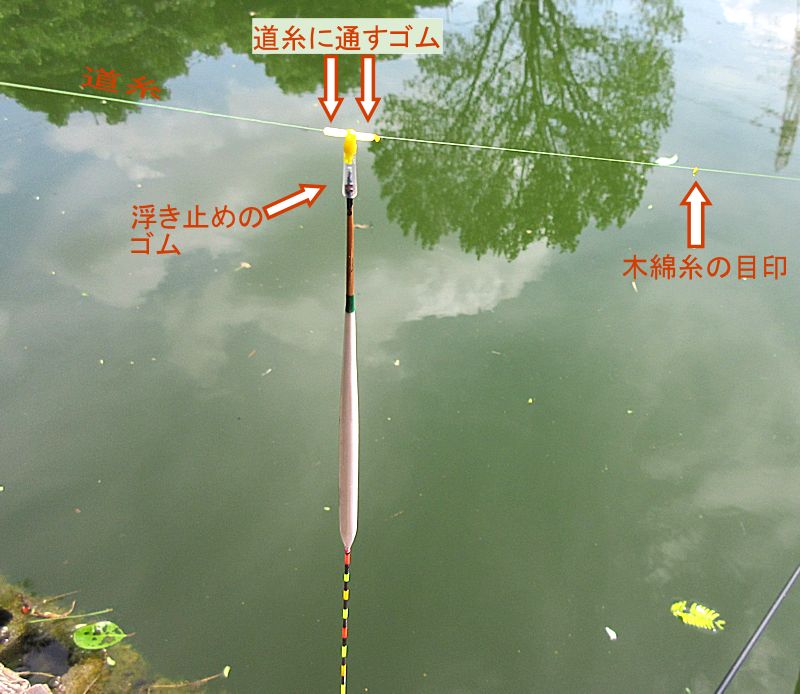

ブランコ式のへら浮きを道糸に取り付ける時は、

ゴム管の下側から差し込む。

下側とは針が付いている方の事、下図参照。

ブランコ式のへら浮きが入手できない場合、 ゴム管は道糸には通さず、 ゴム管を外から道糸に結び付ける。

道糸と同じテグスでわっかを作って、それを道糸に結んでいく。

下図の白糸の小さいわっかがそれ。

小さいわっかの端で道糸を巻いて、わっかに通す。

端をひっぱって締めていく。

ギュッと締め付ける。

道糸につけたわっかにゴム管を通す。

このゴム管に浮きを付ける。

下図矢印の所は本当はもっと短くなるように、

結び目をもっとゴム管の近くになるようにしておいて、

余った部分を切り取る。

浮きが道糸上をすべらないように、上下に「目印」と同じ要領で

木綿糸を結び付けて(下図で黄色い糸の結び目がそれ)、

この2つの木綿糸の結び目で浮きを道糸上に固定する。

浮きの位置を調整する時は、この

木綿糸を爪でギュッと持って動かす。

道糸に浮きの上下で結び目を作らないといけないが、

この方法が一番良い。

道糸にはできる限り、余分な物を付けないのがベスト。

ゴム管と糸だけで浮きを留める事ができる。

浮き止めゴムなるものが市販されているが、

この下に解説した「うどんのとこ釣り」をするなら、

浮き止めゴムなどは使用しない。

下図は道糸に浮き止めゴムを通してへら浮きを差してある。

その両側には浮き止めゴムがスライドしないように、

固定するゴム(実はこれも「浮き止めゴム」と称する)

を入れてある。これは海釣り用。

この図に使っている物は、

中国製安物であまりしっかりと固定できない。

そのため、浮きが上にずれないように、

上側(下図では右側)にさらに固定するための木綿糸

(黄色の小さいやつ)を結んである。

この図は右が竿先側、左が針側になっている。

下図は市販されている製品。左上のは道糸に通して固定するゴム。 ワイヤーの穴に道糸を通してそれを引き抜くと、 この小さいゴム塊に道糸が通る(別の仕掛けへの再利用は不可、使い捨て)。 仕掛けを作る段階でこの小粒のゴム塊を最初に通して、 次に浮き止めゴムを入れて、 更にこの小さいゴム塊いれて上下で挟んで固定する。

左下のケースに入ったのは浮きを差し込む浮き止めゴム

(中国通販20個400円送料込み)。

黄色い部分の小さい穴に道糸を通す。

右側のは日本製の浮き止めゴム。6個黒いのが見えるが、

これは2袋分をここに入れている。

実際は300円で3個、つまり1個100円。

高価で品質のいい長持ちする日本製。

中国製は長持ちしない。釣り池によく通い、

数か月で道糸を替えるぐらいなら、中国製でもいい。

これが劣化すると浮きを失くすので要注意。

----------------------------

うどんのとこ釣り(両うどんの底釣り)

さて、実はここからが大阪のへらぶな釣りの核心だ。

入門編のサイトで、

ここからの内容は少し細かすぎるが、やっぱり「大阪のへらぶな釣り」

のサイトなので、うどんのとこ釣りは書かざるを得ない。

上述していたような、ねり餌ダンゴのとこ釣りが上達してきたら、 真のへらぶな釣りである、うどんのとこ釣りに段階を上げよう。

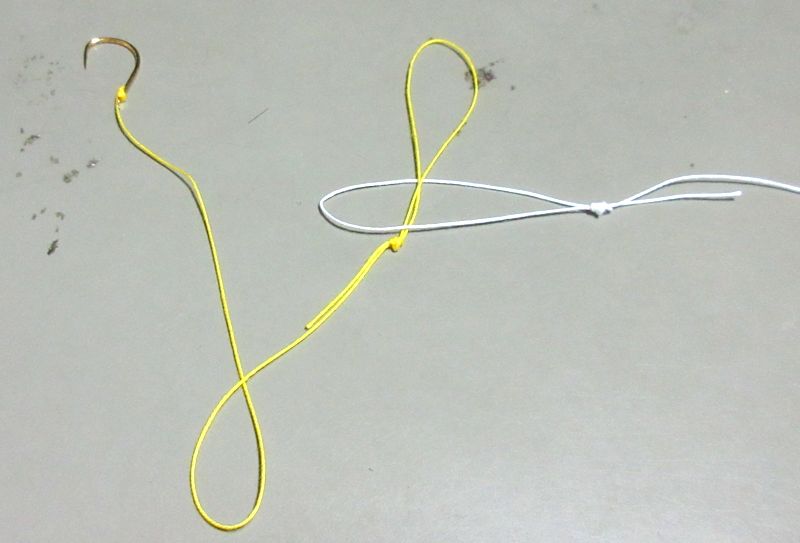

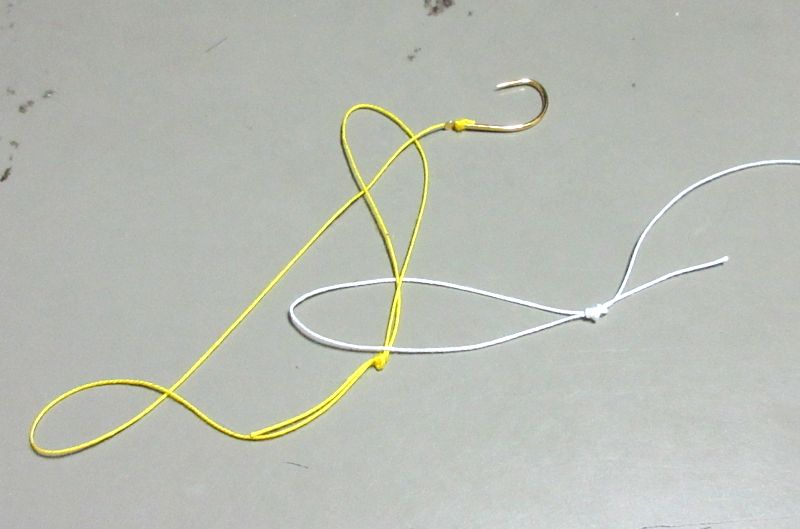

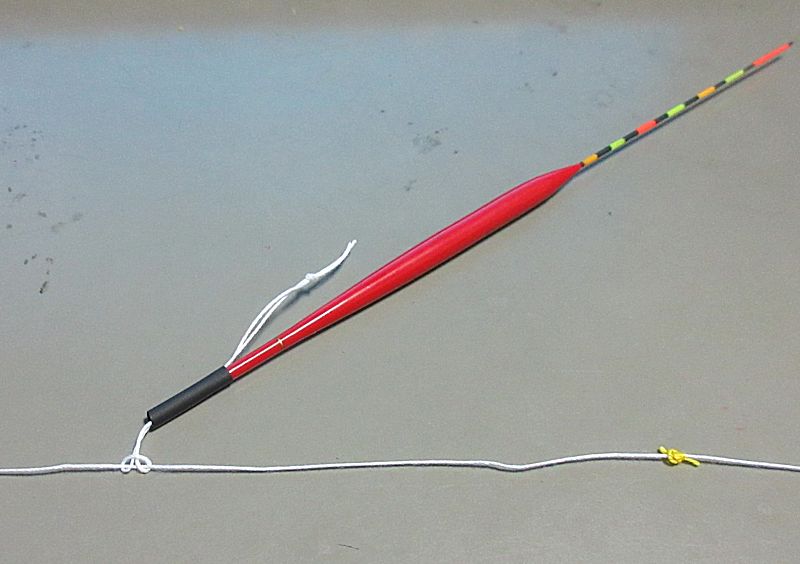

うどんのとこ釣りとは、段差6㎝程度の2本針で、

餌はうどんだけのとこ釣りの事。両うどんの底釣りなんて言い方は、

関東系の言い方で、近畿ではこういう言葉使いはない。

近畿ではへらぶな釣りと言えば、

このうどんのとこ釣りにほぼ決まっている。

餌はうどんしか使わないので、両うどんなんて書かない。

「うどんのとこ釣りは難しい」と言う人がいるが、決して 難しいという事は無い。 1日に釣れる数がねり餌だんごよりは少ないので、 知らない人からは難しいように見えるだけ。 本来へらぶな釣りはバカバカ数釣りをする遊びではない。 じっくりへらぶな独特のアタリを楽しむためだけに、 へらぶなという魚を選んで釣りにしている。 それ以外にへらぶなという魚を使う理由は存在しない。 決してチュー釣りするために使う魚ではない。 (チュー釣りならコイ・マブナがいいに決まっている)

新しい釣り道具は何も必要ない。 仕掛けは常にシンプルでいい。道糸には浮き・シズだけ、 それにハリス(針)を結ぶだけ、これ以外は何もつけない。 付けてはいけない。 餌は自作のわらびうどん、1日分がたったの20円でできる。 市販品もあるが、簡単・安価に自作できる。 うどんにまぶす粉も1日30円程度。 あとは技術だけの楽しみで、とても興味深い釣りだ。 繊細論理的で技巧派の人が好む傾向にある。 大工・機械工・理髪美容師・料理師などの職人気質の人や理工系の人などなど。

うどんのとこ釣りとは、餌はうどんだけで、池底で釣る釣り方だ。

「餌をうどんにして底で釣るだけのこと?」

そう、たったそれだけの事で、このへらぶな釣りは劇的に変わる。

面白さも格段に深まってくる。

へらぶな釣り=うどんのとこ釣り、という人が近畿ではほとんどだ。

かつては、へらの釣り池は、どこもうどん専用というのが 当たり前だった。 しかしその技術を伝承する人がいなくて、衰退していった。 昔は自分の技術は秘匿するというのが当たり前だったから。 インタネット文化はなんでもオープンだ。

へらぶなを池の底で、うどんで釣る事こそ、 へらぶな釣りのへらぶな釣りたる所以なのだ。

へらぶなという自然界には存在していなかった魚を創り出し、

それを小さい池にたくさん飼って、釣る遊び・・・

へらぶな釣り。

何故、わざわざ大阪の人はこういう事をするのか、

しかも池底で釣れにくいうどんで釣るような事をするのか。

しかしここにこそ、へらぶな釣りの文化が結晶している。

制限された環境でいかに「正確に」へらぶなを釣るか、

これが釣り池の釣りというもの。調整はミリ単位で行う部分も多い。

餌をつけていっぱいほり込んで浮きが沈めば竿を上げる・・・

なんてそれではただのおさかな釣り遊びだ。

うどんのとこ釣りではそんなにたくさん釣れる訳ではない。

では何を楽しむのか、

それは小さい微妙な、しかし確信的なアタリで、

釣り上げる技術を精度よく追及していく事。

アタリは待つのではなくて、

巧妙にアタリを出していく(食わせる)技術に尽きる。

アタリを出す技術、

そのアタリを見極める判断力がこの趣味の根本。

うどんのとこ釣りでは、へらぶなのアタリが際立つ。

このきれいな微細なアタリでへらぶなを釣った時の気持ち良さはもう最高、

一度味わったらもうやめられない。ここに「へらぶな釣り」の核心がある。

この釣りには、細かい部分で色々な釣り方がある。 何十年もうどんのとこ釣りだけで、釣り池に通っている古老も多い。 若い時に習った事をずっと追及して、何十年も経った人も多い。 技を極めた仙人のような人から受け継いだ釣り技術を、 さらにずっと追及している。 浮きの選別、浮き下の調整(とこの取り方、目盛り合わせなど)、 2本針の調整、うどんのまぶし粉や餌の大きさ・・・などなど。 小さい部分ではあるが、 技を極めた人それぞれの系統のようなものもある。 一人で黙って一日釣っている古老は、へんこな所もあるだろう。 でも話してみると結構色々話してくれる人もいる。 入門したてでは無理だろうが、 ある程度ここに書いた内容で経験を積んでみて、 それからお話を聞くとよい。あまり経験が無いと話しても通じない。

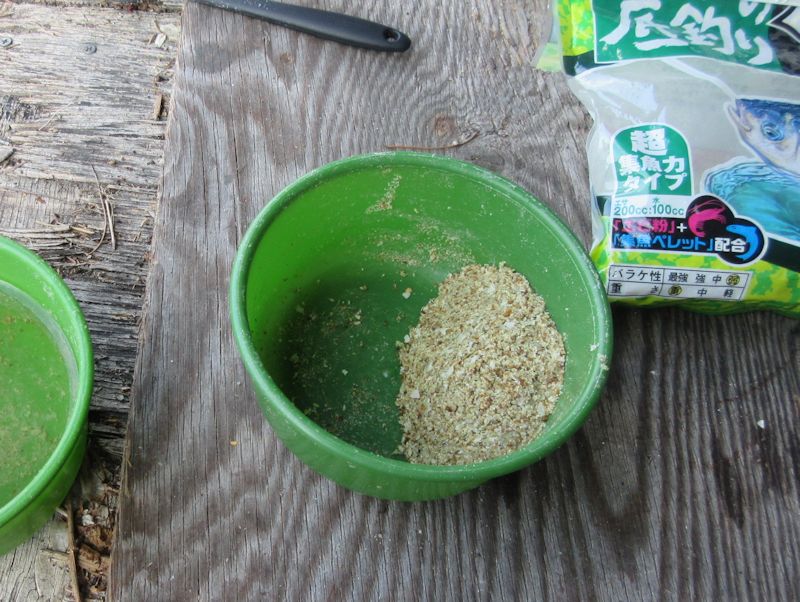

うどんのとこ釣りではバリエーションが非常に限られる。 餌はうどんだけ。 うどんの種類はスーパで売ってる食用のうどんか、 わらび粉で自作した物。 うどんにまぶす粉は通常ペレットかマッシュポテトの粉末。 ペレットとはへらぶなの養魚場で餌として撒かれている餌。 関西の釣り池には、そこの池で使っているペレットが、 必ず販売されている。それを購入して使う(300円~500円)。

この単純な餌の中で、変化させられるのは うどんの硬さや重さ大きさ、マッシュポテトかペレットか、 ペレットの粒の大きさぐらい。 小さい差でしかなく、これを変えたからといって、釣れ方、 釣れる数に大きな差が出る訳でもない。 この小さい差を微妙に調整して、 ベスト・ポイントに追い込めるのも技というもの。

浮きのおもさも重要だ。浮きの重さとは、浮きに合うシズの重さの事。 ざっくり言えば、浮きの浮力が大きい物は重い浮きになる。 軽い浮きとは、 ボディが細いカヤや羽根などで作られた浮きで、浮力が小さい。 うどんのとこ釣りでは軽い浮きを使う事が多い。 それはうどんを水中でゆっくり落とすため、 より小さい微妙なアタリを見極めるため。

うどんとねり餌だんごで大きな違いは、水中で粉をまき散らす量だ。 ねり餌だんごは粉をねり固めた物なので、 餌が水中で落ちていく最中も、 池底に着いてからも粉をまき散らすので、魚が寄りやすい。 へらぶなはこの粉をものすごく敏感に見つける。 うどんでは表面についたペレットなどの粉が撒かれるだけなので、 魚を寄せる効果が小さい。 うどん餌はふなの視界の前を通った時ぐらいしか気づかない、 しっぽの辺では気づかない(桟橋手元に寄っているふなで実験)。 大きい池では特に寄せるのが困難だが、うどん用の池は比較的小さく、 浅い。そこにふながたくさん飼われているので、 頑張って寄せないと釣れない、というイメージは少ない。 しかしなかなかうどん餌は見つけてくれない。 釣れないのはむしろ技術的な原因にもある。

ダンゴ餌と大きく違う点はうどんは池底でも解けて無くならない事だ。 後述するが、池底に着底したうどんを操作して、 食いアタリを出す事が出来る。これは非常に効果的。 落ちてしまっているうどんはよほどでないと、ふなは追わない。 過去に底に落ちてしまっているうどんには気が付きにくい。

制限された小さい領域で、最良点をさぐり、小さいアタリを 見極める技術、これこそがへらぶな釣りの最大の魅力だ。 じっくり技術で釣る釣りなので、大人向きだ。 素人ではさっぱり釣れない。 入門者にはハードルが少し高いため、 知り合いの手ほどきがなければ、 このへらぶな釣りの世界に踏み込むのがちょっと難しい。 でも大丈夫、技術は知識、それを限りなくここに記述していく。

このサイトを作った目的は、 そんな知り合いがいなくても、 入門者一人だけで、へらぶな釣りができるようになる事。 できればうどんのとこ釣りというプリサイスだが、 とても興味深い領域にまで入ってもうら事。 できるだけたくさんの人が、 この「うどんのとこ釣り」をやるようになって、 大阪のへらぶな釣り文化を継承していってもらいたい。 うどんのとこ釣りが出来るのは、大阪と奈良・京都ぐらいだ。

文字、図、映像だけで全てを説明しきれないが、 最大限、詳細に記述してみた。入門編として参考にして欲しい。 一度だけ読んでも分かるはずがない。何度も読んで、 何度も釣り池に通って、また読んでを繰り返さなくてはいけない。 では順に説明していくので、 真のへらぶな釣りの世界へ入って行ってもらおう。

--------------------------

釣り方概要

まず最初に書いておくが、この釣り方は数を釣る遊びではない。 池にもよるが、1日数匹、多くて20匹を超えるぐらいだ。 そのレベルの釣りであるという事をまず認識しておこう。

きれいなアタリで釣れたか、アタリを出す手法が成功したか、 小さい微妙なアタリを見極められたか、 の答えを得る釣りなのだ。 へらぶな釣りは決して数を釣って喜ぶような単純なお遊びではい。

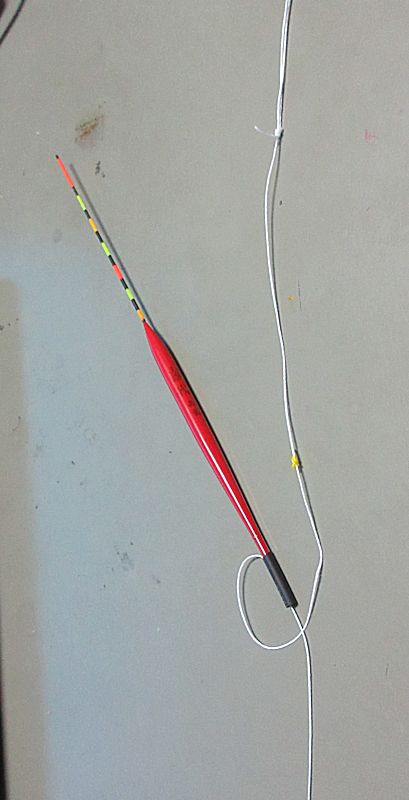

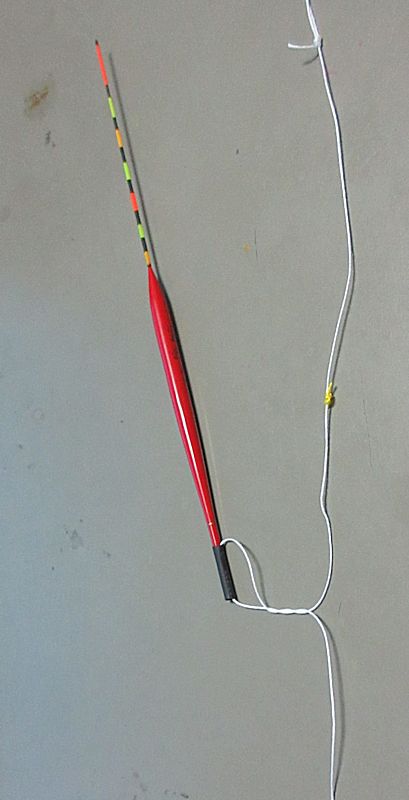

仕掛けはダンゴ餌のとこ釣りと同じ。

浮きは取り敢えずボディ径5~6㎜前後

(カヤ・羽浮きの標準よりやや細め)、

ボディ長3~5㎝、トップはムクでもパイプでも見やすい物、

トップ長は10㎝~12㎝ぐらいで始めてみる。これぐらいの浮きだと

シズは0.5g~0.7g程度。

餌は水中をスーッとゆっくり落ちていく感じだ。

一度手元で、餌をつけて浮きから先を直線状で落としてみるといい。

シズに極端に引っ張られて、

V字状に餌が吸い込まれれるように落ちていくような事がないのが分かる。

トップの目盛りはなるべく細かい物を選ぶ(1cmきざみ程度)。

アタリが小さいから、幅が広いとアタリが見えづらい。

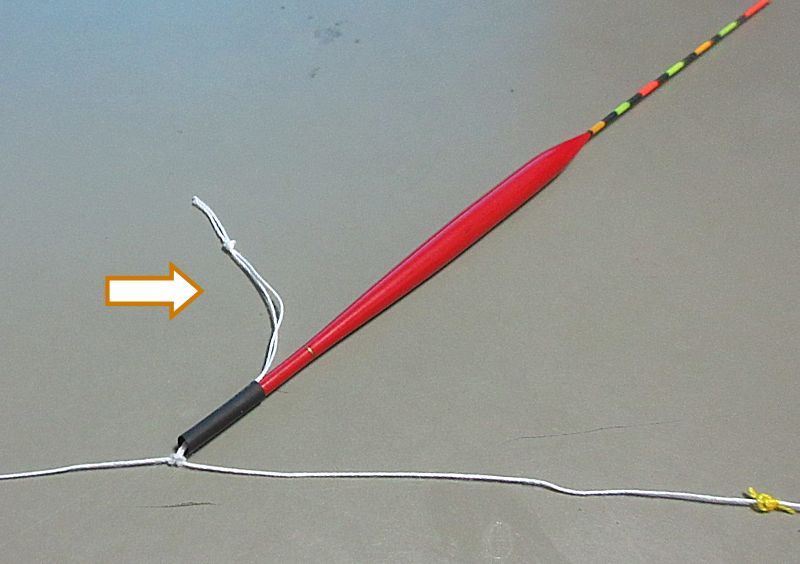

針は2本針にする。両方とも同じうどんだ。 ふなが落ちていく餌を見つけやすい。 また上針と下針で、ふなが餌を食べた時のアタリが異なる。 2本針は本来2種類のアタリを楽しむためのもの(勘違いしている人が多い)。

ハリスは30㎝で段差は5~6㎝にしておく。 ハリスの長さは規定される事があるが、30㎝ならどこでも大丈夫だ。 当然だがシズはハリスを付けている輪っかのすぐ上に付ける。 (理由はハリスが長くて、シズの位置が底側より上にあり過ぎると、 餌が池底に落ちるまでの時間が長くなりすぎる。 その途中で食べた魚を釣りあげるのは、 とこ釣りとは言えない) 上針と下針で針の色を変えておくと便利。 どちらの針で釣れたかを分かり易くするために、 金色とシルバーの2種を使い分けるといい。 例えば下針を金色(ゴールドで重いイメージ)、 上針にシルバーとか。

うどんは自作する。うどんの作り方は後述。 予め10cmぐらいに切ったうどんを取り出し、 まぶし粉を付けて、これを更に5㎜前後に切り刻む。 この小さいうどん片を針に付けて釣る。

仕掛けを振り込む時は、下から出すのではなく、 オーバスローで入れる。 これは竿先から浮き~餌までの糸をピンと張るため。 これでへらぶなの微かな食いの動作を察知・制御できる。

シズを調整して、とこを測って、 ペレットをまぶしたうどん餌を付けて振り込む。 うどん餌特有の小さいが、 はっきりしたいいアタリを楽しむ。 へらぶなのうどんに対する小さいアタリで、 1匹でも釣り上げる事ができれば、 真のへらぶな釣りの世界に足を踏み入れた事になる。

場 所

当然釣り池で釣るのだが、チュー釣り専門の深い池は事実上不可。 大阪と周辺の奈良・京都・滋賀・兵庫にはまだ少しだが、 うどん専用かとこ釣り専用の釣り池が残っている。 そこなら快適なうどんのとこ釣りができる。 寺口釣り池、 西池、 阪本など・・・。寺口と西池は電車の駅から徒歩10分以内。

現在は釣り方自由の王仁新池、 茨木新池なども 深い池ではないので、うどんのとこ釣りはできる。 釣り方自由の釣り池なので、 うどんで釣っているすぐ隣に、あとから入って来て、 平気でチュー釣り(しかもカッツケポン) を始める者もいる。 最初は気になるかも知れない。でもある程度上達してくれば、 そんなのは完全に無視して、 自分のへらぶな釣りを探求できるようになる。 (カッツケをするボン助野郎はとにかくうるさい、大阪では特に嫌われる)

実は王仁(ワニ)新池のような自然に近い池は、 池底は泥だったり落ち葉だったり、傾斜があったり、 ジャミが多かったり、チュー釣り者がいたりと、 障害物が多い。 そんなオブスタクルな環境中でうどんのとこ釣りをするのが、 逆に面白かったりする。 寺口や西池のように小さい人工池では1年を通してよく釣れる。 王仁新池でうどんのとこ釣りをすると釣れる数は少ない。 冬などは特にそう。だから面白さという面では断然王仁新池だ。 釣れる釣れないよりは技術の追求が面白いのがへらぶな釣り。 そういう域に達してきた人にとっては王仁新池でのうどんのとこ釣りは 何物にも替えられない最高におもしろい釣りになる。 本当のへらぶな釣りの世界に入っていける場所だ。 このサイトを最後まで熟読して何度も王仁池に通って また読み返してもらえれば、 誰でもへらぶな釣りのすばらしい世界に入っていけるだろう。 冬の王仁では浮きがほとんど沈まない微妙な食いアタリが出る、 「こんなアタリで釣れるのか!」っていう感激を是非味わってもらいたい。 (ある程度上達してからでいいよ)

季 節

うどんのとこ釣りは勿論四季を通して楽しめる。 温かい季節は全般によく釣れる。しかし上層を泳ぐようになり、 ジャミ対策とともに、上ずり対策も必要になってくる。 これらの対策に失敗すると釣れない事もある(が実はそうでもない)。 盛夏の頃池の底にはジャミすらいなくなって浮きが動かない時期がある。 それでも暑さに耐えて、夕方近くに浮きが動き出す事もあるので 腰を据えてじっくり楽しむ。

晩秋ぐらいから春先ぐらいまでは、寒くはなるが、 池の魚も落ち着いてくる。釣れる数は少なくなるが、 うどんのとこ釣りはアタリを楽しむ釣りだ。 回遊が減ってへらぶなは競い合って餌を食べる事がなくなる。 それで餌を食べるのが慎重になり、アタリがとても小さくなる。 小さいアタリを楽しめる絶好のシーズンとも言える。 浮きがほとんど沈まないようなアタリも出てきて、 面白さは倍増する。これぞへらぶな釣りの真骨頂。 浮きがほとんど沈まない 「こんなアタリで釣れるのか!」を是非経験してもらいたい。

寒さ対策をしっかりする。少し高価だがダウンスーツを身にまとう。 天気図の気圧配置が西高東低で、 日本海に筋状の雲が出るような日は避けよう。 寒風吹きざらしでは寒い上、風で波立って、釣りに苦労する。 北風が吹かない日を選ぶといい。

でも上達してくれば、実は風が強い日も面白い。 波立つ中に立つ浮きの動きから小さい小さいアタリを見極める技術。 悪条件下でも釣る技術を追うのがまた面白くなってくる。 上級者ほど時と場所を選ばない、 こういった技術を極めていくのがへらぶな釣りという趣味。 おさかな釣り遊びではない。

竿

基本何でもいい。注意は寒期、寒期だと浮きの細かいアタリが、 よく見えるぐらいの長さにしたい。 7尺~11尺ぐらいの間で竿を数本準備したい。 水深+2~3尺ぐらいまでの竿を選ぶ (目が良ければもう少し長尺の竿を選ぶのもいい)。 とこ釣り限定の釣り池では、水深は深くて7~8尺ぐらいまで。 寺口だと9尺~、西池11尺~、王仁7尺~。 釣り方自由の王仁新池、茨木新池でも、とこ釣りができる程度の水深。

竿の硬軟は個人の好み、少し硬めの方が取り込みが楽。 筆者の好みはどうでもいい事だが、少し硬めが好き。 カーボンロッドなら櫻井釣漁具の江戸川英仙 を中心にそろえている。ダイワの陽舟も安価で硬めだ。

釣りに余裕が出てくれば、この「竿のしなり」を楽しもう。

きれいなアタリに合わせて、竿がぐっと止まる(魚がかかる)、

深い底からへらぶなを引き上げてくる、この時の竿のしなりが

何とも言えない。ゆっくり引き上げながら

自分の竿のしなりを眺めてみよう。

「あー、いい竿だ」と思えれば少々高い竿でも納得が得られるだろう。

「やっぱ江戸川・英仙がいいな」とかとか

化学材料を使った竿は丁寧なつくりの櫻井釣漁具のが最高にいい。

メーカ間でOEMなどぜず、しなりの良さを丁寧に追及しているメーカだ。

自然材料の竹竿はやっぱり近畿お膝元の紀州竹竿だ。

自然界にある物だけでどうしてこんなに素晴らしい製品ができるのか。

日本の素晴らしさを実感できる。

しかし最近はへらぶなが大型化してきて、竹竿を使うのは心なしか不安。

普段使いにはカーボンロッドでいい。

仕掛け

基本構成は上述したダンゴ餌のとこ釣りのものと同じ。 異なるのは2本針にする事だけ。1本針でも構わない。 道糸0.8号、ハリス0.4号、針ガマカツヘラ鮒スレ4号。 ハリス上針=30㎝、長針(下針)=36㎝。段差は固定でいい。 道糸の一番下の輪っかは小さ目にする=1㎝ぐらい。 道糸は細い方が重量が軽い。 浮きへの影響をほんの少しだけだが小さくできる。 ハリスは細くしてもそんなに効果はない。むやみに細くしない、 0.3号や0.2号など使う必要なし。

道糸には浮きとシズだけが付く、 他の部品などは一切付けてはいけない。 重さのある物はシズのみにしないと、浮きが立って、 トップが定常位置まで沈んでいく過程が、変則的になる。 「へら浮きの作り方」ページにも記したが 浮きからシズ、餌までの質量は小さい方が敏感になる。 Simple is the best.