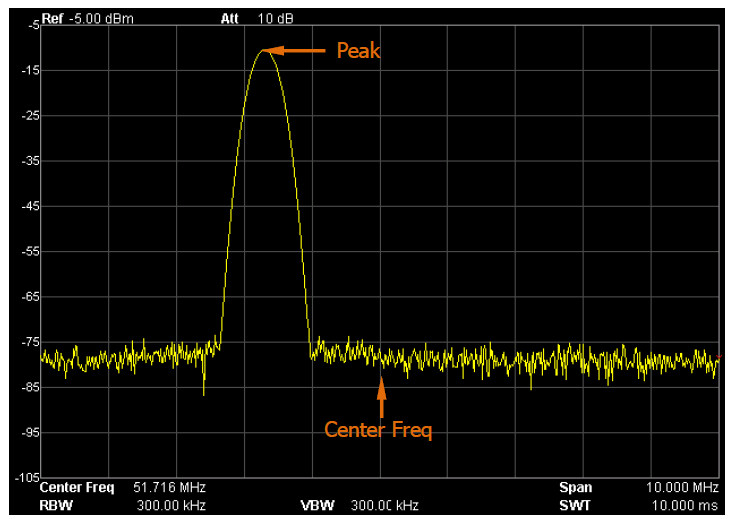

左の例は、[Center Freq]メニュキーを押して、数値キーで数値を 入力し、[Enter]キーで、センター周波数を入力したもの。

左の例は[Signal Track]メニュキーで、シグナルトラッキング 機能のON/OFFを切り替える。

(パラメータ有)

左の例は[Unit]メニュキーを押して、単位を[dBm]にしている。 これでY軸の単位をdBmにしている。

(パラメータ無)

例は[Corrections]メニュキーなっている。

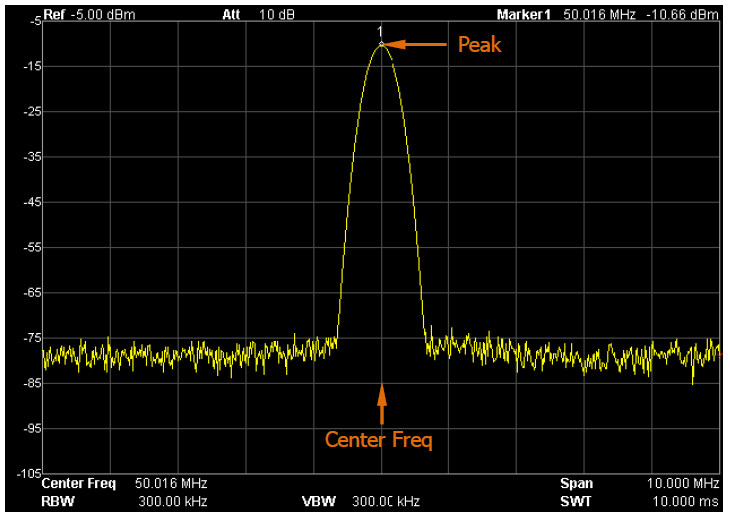

例は[Peak->CF]メニュキーで、押すとピークサーチが実行され、 その時の信号のピーク値の周波数がセンター周波数に設定される。

+パラメータ設定

例は[CF Step]中の[Auto]と[Manual]を切り替える。[Manual]が 選択された状態ではCF Stepの値を直接入力できる。

例は[Trig Type]選択状態で、[Free Run]メニュキーを押したところ。 フリートリガが選択され、その状態で動作している。

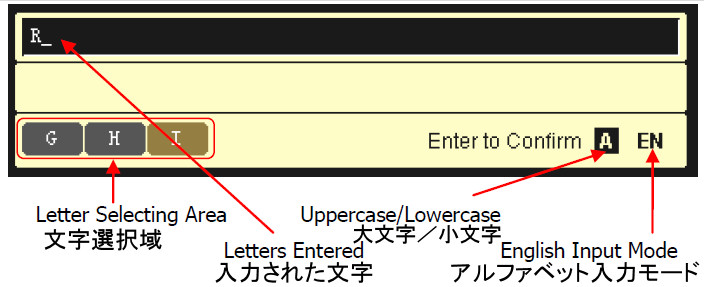

キーを押すと、ファイル名入力

インタフェースが表示される。

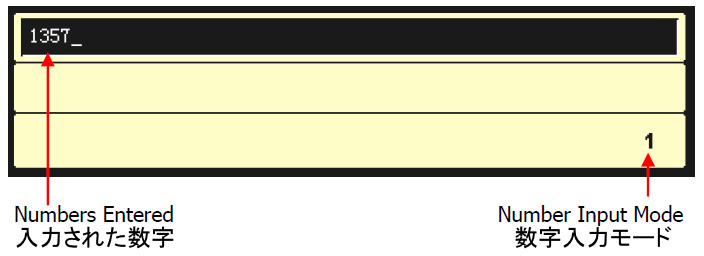

キーを押すと、ファイル名入力

インタフェースが表示される。

が画面の左端のステータス・バーに表示される。

が画面の左端のステータス・バーに表示される。

アイコンが表示される。

アイコンが表示される。

アイコンが表示される。

アイコンが表示される。